実現迫る“空飛ぶクルマ” 暮らしはどう変わる?

SF映画の世界がついに実現!?いま日本の各地で試験飛行が始まっている「空飛ぶクルマ」。2年後の大阪・関西万博では会場と空港などを移動する手段として実用化を目指しています。万博での飛行を目指す日本のメーカーも開発の最終段階に。一方、東京では都心の高層ビルの屋上にあるヘリの緊急離着陸場を改良し、空飛ぶクルマにも使えないか議論が始まるなどの動きも。「空飛ぶクルマ」で暮らしや移動がどう変わるのか?最前線を追いました。

出演者

- 岩本 学さん (日本政策投資銀行産業調査部 調査役)

- 桑子真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

実現迫る!空飛ぶクルマ 生活は?運賃は?

桑子 真帆キャスター:

“空飛ぶクルマ”は、自動車のように日常的に利用する乗り物になってほしいと国が名付けました。特徴としてよくいわれるのが、

・環境にやさしい

・騒音が抑えられる

・狭い場所でも可能

・コストが低い

電動のため環境に優しく騒音を抑えられる。そして、垂直に離着陸できるので狭い場所でも活用が可能。さらに、将来的には自動運転を目指していてパイロットなしでコストも低くなる。

こうした特徴により通勤や通学、買い物など日常的な移動で空を使う未来がやってくると期待されているんです。空飛ぶクルマは、私たちの暮らしをどう変えるのでしょうか。

実現間近!空飛ぶクルマ どこを飛ぶ?運賃は?

3月、大阪城のすぐそばから飛び立った“空飛ぶクルマ”。大都市で行われる初めての試験飛行に注目が集まりました。

日本で最初に商用運航が行われる、大阪・関西万博。2025年、“空飛ぶクルマ”が飛ぶことになるのは、万博会場と大阪市内3か所、関西空港を結ぶルートです。

一体どんな機体が飛ぶのか。万博での運航が決まったドイツの機体メーカー。

「本日ここ大阪で、日本の皆様に私たちの開発した機体をお披露目します」

上部に円を描くように配置された、18個のプロペラ。座席は2人乗り。最高速度110km/h、1回の充電で35km飛行できます。このメーカーは万博に先立ち、2024年の夏ごろにはヨーロッパで商用運航を始めるとしています。

空飛ぶクルマ用に開発しているのが、顔認証型の搭乗ゲート。

4月末からは、年間50機以上の量産体制に入ります。

「まずパリで運航を始め、ローマ、シンガポール、そして大阪に拡大する予定です。騒音が少ない空飛ぶクルマは、都市の交通手段として必ず受け入れられるでしょう」

この会社の他に、アメリカとイギリスのメーカーも万博での運航を表明しています。

海外勢の勢いに対抗できるのか。万博での運航が決まった日本の機体メーカー、創業5年目のベンチャー企業です。

「大阪・関西万博を機に、空飛ぶクルマという新しい産業を作り上げたい」

開発のこだわりは、“日本のものづくり”。国内の大手素材メーカーなどと提携しています。設計のコンセプトは、どこにでも止まれるコンパクトな機体。座席は2人乗り、最高速度100km/h、1回の充電で10km飛行します。

すでに海外から注文も入っています。ベトナムの大手不動産会社に対し、2022年11月、最大100機の予約販売を行いました。この会社は万博を契機に、空の移動が当たり前の生活を作っていきたいとしています。

「空を飛んでよかったと、楽しいし、時間短縮ができるし、これまで行けなかったところに行けると言ってもらえる会社、機体を作っていきたい」

空飛ぶクルマの市場は今後、急拡大するという予測もあります。2040年には130兆円、普及が進む2050年には1,200兆円に膨らむとみられているのです。

でも、本当に大都市で空飛ぶクルマが定着するのか。離着陸する場所はあるのか。実は、首都圏で具体的な検討が始まっています。

「当社の物件のひとつ、新丸の内ビルディングの屋上になります」

大手不動産会社が想定しているのが、ヘリコプターが離着陸するための場所を空飛ぶクルマにも活用することです。丸の内に所有する30棟あまりのビルを生かし、都心に空の移動という新たな選択肢を生み出したいと考えています。

「移動手段が多角化することで、この街の価値がまた上がっていくシーンも描けると思いますし、いろいろな可能性をわれわれに提供してくれるんじゃないか」

アメリカでは、都心と空港を結ぶ移動手段としてより具体的な計画が進んでいます。2022年11月にはニューヨーク、マンハッタンと、郊外の国際空港の間を運航するルートが発表されました。

タクシーでは1時間かかる道のりが、空飛ぶクルマではおよそ10分。運賃は1人あたり100ドルに設定し、2025年にサービスを開始するとしています。

日本でも、大手航空会社が都心と空港を結ぶルートの検討を始めています。

この日、大都会にどう離着陸場を作るか意見交換をするため、担当社員が設計事務所に向いました。

「空港が街の中に小さくなって入ってくる、そんなイメージを持っているので、中低層のモール(商業施設)とか、場所を最初の拠点にして」

「ひとつの建物じゃなくて、街全体で取り組まないといけない話」

空飛ぶクルマが、都市に自然に溶け込む未来を目指し、建築関係者や行政などと議論を重ねたいとしています。

「安全は第一に、いかにワクワクするような楽しめるような移動に作り上げていけるか。社会実現に至れるように頑張っていきたい」

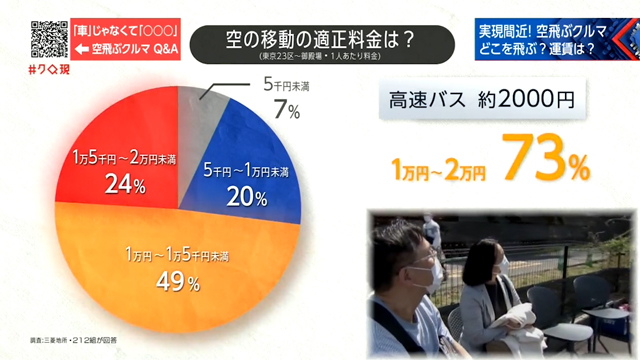

では、空の移動がいくらだったら使ってみたいと思いますか?

そのニーズを調べる取り組みが、郊外のアウトレットモールで始まっています。敷地の一角で、空の移動をまずはヘリコプターで体験してもらおうという事業です。

空飛ぶクルマの場合、自動車では1時間半かかる都心と御殿場の移動時間が大幅に短縮できます。休日に頻繁に発生する高速道路の渋滞。それとは無縁の空の旅を楽しめるというのです。

体験後に消費者の意向を調査すると、バスだと片道およそ2,000円ですが、7割以上の人が1万円以上の料金を払ってもいいと回答。ニーズの大きさに手応えを感じています。

「よりお客様がストレスなしでご来場いただけれる取り組みですので、前向きに進められたらなと考えています」

実現迫る「空飛ぶクルマ」 いつから?安全性は?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

きょうのゲストは、空飛ぶクルマの市場調査や実用化に向けた取り組みも支援してこられた岩本学さんです。まず、空飛ぶクルマの登場で今、何が起きているといえるのでしょうか。

岩本 学さん (日本政策投資銀行産業調査部 調査役)

空飛ぶクルマの市場調査

実用化への取り組みを支援

岩本さん:

空の移動革命が起きようとしてるといわれています。空の移動革命が実現すると、日常的に短距離、中距離の移動を空を使ってできるようになるかもしれません。

先ほどのVTRにもあったように、そうなるとちょっとした日常の移動に空の移動を使えたりとか、空港まで空飛ぶクルマで行くということもできるようになるかもしれません。

さらに、本当に空飛ぶクルマが普及していくと、空飛ぶクルマがあるがゆえに「もうちょっと都心から遠くに住んでもいいよね」ということで、人々が住む場所の選択にも影響を与える可能性があります。

そうなってくると「じゃあ、離着陸場の周りに町を作ろうか」とか「商業施設を作ろうか」とか、「離着陸場を埋め込んだマンションを建てようか」とか、建物の形とか町のあり方とか、そういったものにまで影響を及ぼす可能性があります。

桑子:

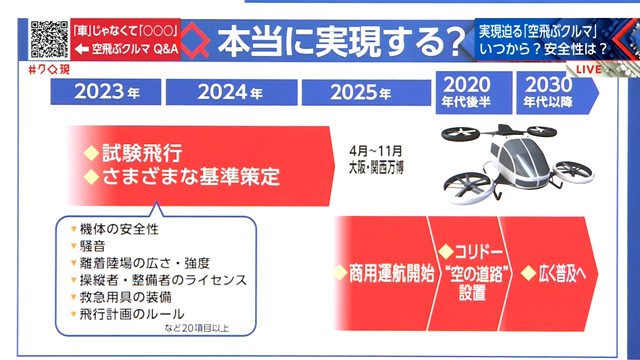

本当にそういう未来が来るのか。まず伺いたいのが「そもそも本当に実現するのか」ということで、こちらは国と事業者で作る協議会が示している今後の見通しです。

まずは2025年、大阪・関西万博で商用運航を開始する。その後、2020年代後半には「コリドー」、いわば空の道路を設置する。そして2030年代以降になると、広く普及へということになっています。

それまでに、さまざまな基準を策定しないといけないわけですよね。機体の安全性や騒音、まず離着陸場の環境を整備、いろいろ20項目以上あるということです。

ここで気になってくるのが「安全性はちゃんと担保できているのか」ということで、安全性について見ていきたいと思います。

・運航調整

・ライセンス

・保安調査

・国の型式照明

・国の定期検査

大きく2つ分けられると思うのですが、「運航の安全性」と「機体の安全性」ということで、まず運航するに当たってどういう安全を確保しようとしているのでしょうか。

岩本さん:

空飛ぶクルマは電動で飛ぶヘリコプターのようなモビリティーですので、ヘリコプターに近いルールでまずは運航していくような形になると思います。

ですので、事前に「ここからここに飛びます」というようなことを国に申請をして、同じ機体が同じタイミングで飛んで事故が起きるということがないように調整をしたり、ちゃんと技術を持っているパイロットが搭乗してパイロットが運航するという形になりますので、そこで安全性を担保したり、手荷物検査もちゃんと行うということで、そういう形で運航の安全性は確保されていくのではないかと思います。

桑子:

一方の「機体の安全性」についてはどうでしょうか。

岩本さん:

先ほど申し上げたとおり、空飛ぶクルマは航空機の一種になります。航空機とかヘリコプターとか、そういったものを安全に飛ばせる仕組みが世の中にちゃんとあります。設計のところでいくと、日米欧共に航空機・ヘリコプター、安全な設計であるということを国側が証明をするということで、型式証明なるものを取得して運航がされています。

空飛ぶクルマも大阪・関西万博のタイミングで世の中に出る時はしっかりと型式証明を取った形で出てきますので、十分に安全な乗り物であると言えるのではないかなと思います。

桑子:

その後の定期検査も行われるということですが、2025年の先、「コリドー」というものが一体どういうものなのか。今回スタジオにイメージで作ってみました。

これ見ますと、かなり間隔が狭く、たくさん行き交っているような状況ですが、実際にこういう未来があるということでしょうか。

岩本さん:

そういった未来が思い描かれていて、最初にお話ししたような空の移動革命はここまで到達しないと実現できないものと思っています。そのためには最初はパイロットありで飛び始めるということを申し上げましたが、空飛ぶクルマ自体も自動で飛ぶ必要がありますし、さらにこれだけのたくさんの数を飛んでいると、当然地面のほうもちゃんとさばけないといけないので、離着陸場も自動化しないといけない。

さらに管制システム。当然安全性を確認している人が地上にいるのですが、そこもまた自動化しなければいけないということで、相当自動のシステムを作らないといけないと。これはすごくハードルが高いことだと思いますし、相当な時間がかかるということになるのではないかなと思っています。

桑子:

まだまだ乗り越えなければいけない課題はたくさんあります。今、導入に向けて動きが活発になっているのが地方なんです。

空飛ぶクルマで激変 観光や救命救急も

地方の自治体は空飛ぶクルマをどう活用しようと考えているのか。3月、試験飛行が行われた愛媛県新居浜市(にいはまし)です。

市民にお披露目されたのはアメリカのメーカーが開発した機体。1人乗りで、短距離の移動を想定しています。

試験飛行を誘致した市の職員、相坂祐介さん。

「実際の機体を見てイメージできたと思うので、これからさらに期待は高まっていくかな」

まず活用を想定しているのが、観光施設への移動手段です。最大の観光地は、駅から車で1時間あまり。狭く険しい山道をのぼっていかないといけません。標高750mにあるのが、かつて世界有数の産出量を誇った銅鉱山の産業遺産です。

現在訪れる観光客は年間5万人あまり。空飛ぶクルマで景色を楽しみながら便利に移動できれば、魅力がさらにアップすると考えています。

「空港から例えばピンポイントで空飛ぶクルマを乗り継いでここまでくることも、将来的には検討できるんじゃないか」

瀬戸内海に面した新居浜市にとって、離島の交通手段としての期待もあります。

新居浜市大島。人口は130人ほどで、高齢化率は6割に上っています。

災害時や救命救急のとき、こうした場所で空飛ぶクルマを活用することを想定。さらに今後、瀬戸内海の島々や地域をつなぎ、自治体間での移動も実現したいと考えています。

「100年に1度の移動革命といわれるような事業ですので、ワクワクしながらやっていきたいなと思ってます」

空飛ぶクルマは地方の課題解決だけでなく、ビジネスチャンスとしても捉えられています。

岡山県倉敷市の経営者らが6年前に立ち上げた団体です。

倉敷は自動車産業などで発展してきましたが、近年、工場の海外移転などにより新しい産業が求められていました。そこで団体が着目したのが、空飛ぶクルマを地方で運航するビジネスです。

これまで、大分県や福島県など全国7か所で試験飛行を実施。運航をする上で、団体は自動運転を売りにした機体メーカーと連携してきました。その相手はドローン大国、中国のメーカーです。2人乗りで、飛行するルートを入力するだけで移動が可能な機体。パイロットが乗らないため、運航コストを抑えられるとしています。

さらに、運航管理システムも開発中。自動運転で飛行する機体にトラブルがあった場合、すぐに対応するためです。

「こちらが世界初、自動運転の空飛ぶクルマのコントロールルームです」

すでに3万回以上の試験飛行を実施。2023年中に中国国内で商用運航を開始し、観光や交通でのビジネスを広げていきたいとしています。

「私たちの使命は、自動運転による安全でエコな空の移動を作り出すことです。日本の地方の交通課題を解決し、空のイノベーション(革新)を手助けしたい」

岡山の団体は今後、運航だけでなく関連ビジネスにも事業を展開していきたいとしています。

「人の輸送など、いろんな面でビジネス化につなげていきたい。勇気と情熱をもってやっていこう」

“空の移動革命”日本はどう変わる?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

地域の特性によってさまざまな活用法がありそうですけが、どう活用できるか。大きく3つにまとめてみました。「日常」、「観光・レジャー」「緊急時」ということです。

・エアタクシー

・過疎地・離党交通など

・観光地間移動

・遊覧観光など

・救命救急

・災害救助など

「日常」ですと、タクシーのような使い方、それから過疎地、それから離島の交通として使う。

「観光・レジャー」ですと、観光地の間を空飛ぶクルマで移動してしまおうということ。それから景色を楽しんだりする遊覧としても使うことができるのではないか。

「緊急時」で言うと救命救急、それから災害救助ということです。

現実的により近いものというと、どういうことが考えられるのでしょうか。

岩本さん:

「観光・レジャー」というのは間違いなく飛ばしやすいものかなと思っています。空港から観光地に行くというのもそうですけど、すでにそこには人の流れがあるので需要が読みやすいということもあります。

さらに、観光地も日本だと結構点在しているケースも多いので、観光地から観光地へ次から次に飛んでいく、最近海外の観光客の方も増えてきていますので、そういった方たち向けに移動を提供していくというのは非常に有望なのではないかなと思っています。

さらに遊覧観光という意味でも、空から見てきれいなものって日本はたくさんあるのではないかなと思っていまして、先ほど愛媛県のVTRでもありましたが、しまなみ海道は空から見たらすごくきれいだと思っていますので、そういったところで遊覧観光を提供していくというのは非常におもしろいのではないかなと思っています。

桑子:

そしてビジネスチャンスということで、2050年には1,200兆円の市場規模という話もありました。これはやはり大きいですか。

岩本さん:

すごく大きな市場になる可能性があると思っています。その時にビジネスチャンスとして有望なのは、ぱっと思いつくところで行くと機体自体を作るところ、「製造」のところですね。あと、「部品」を作るところ。そして「運航サービス」を提供するところ、この3つが間違いなく主要な柱として大きなものに育っていくと思っています。

さらには、空飛ぶクルマ自体が新しい航空輸送システムを立ち上げるということで、新しいインフラに発展していく可能性があると思っています。「離着陸場」を作るとか、「管制システム」を構築するとか、そういったものが本当に大きなビジネスになる可能性があるのではないかと思っています。

桑子:

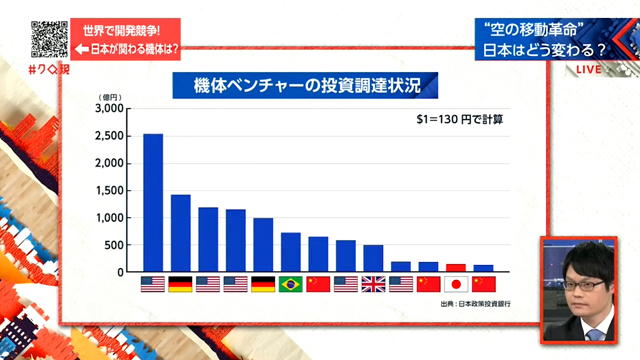

ものづくり日本としてこれからどういうふうに期待を持っていいのか。

これは機体ベンチャーの投資調達状況です。日本は12番目ということで立ち遅れているのかなというふうにも見えるのですが、どういうふうに考えたらいいでしょうか。

岩本さん:

空飛ぶクルマは航空機の一種になりますので、どうしても欧米先行でルール作りも機体作りも進められているというところがあります。それゆえにたくさんのお金が集まっていて、開発がどんどん進んでいるというところがありますが、最終的に目指している空の移動革命、2030年、さらには2040年から2050年にかけて大きな市場に立ち上がっていく、そういう可能性があるものになっていますのでまだまだレースは始まったばかりかなと思っています。

さらに有望な機体メーカーという意味でいくと、世の中に本当にたくさん出てきているという形になっていて、この人たちに向けて部品を供給する、日本のサプライヤーが部品を供給する、これも大きな市場に成長する可能性があります。

さらに離着陸場や管制システム、日本で早期に社会実装を行って、そういうビジネスを立ち上げることによってこれを海外に輸出していく。先ほどのものづくりの話とあわせて、一つの輸出産業として進行していく。こういうことが考えられるのではないかなと思っています。

桑子:

まさに移動革命、どうなっていくのか楽しみです。