家族と“悔いなく”別れたい

多様化する葬送

核家族化や経済的理由などから、葬儀の簡素化が進んできた現代。いま、その流れに逆行するかのような動きが広がっている。遺骨になった後でも葬儀を執り行う「骨葬」や「再葬」。各地の寺が始めたところ、「葬儀をやり直したい」という遺族からの依頼が相次ぐ。さらに、故人を自宅で1週間かけて見送る「自宅葬」にも注目が集まっている。コロナ禍で十分な見舞いもできずに身内を亡くした遺族は、住み慣れた家で最後の時間をともに過ごすことで、少しずつ死を受け入れていったという。「悔いのない別れをしたい-」、新たな“お見送り”について考える。 ※放送から1週間は「見逃し配信」がご覧になれます。こちらから

出演者

- 鵜飼秀徳さん (正覚寺住職・ジャーナリスト)

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

家族と"悔いなく"別れたい 多様化する葬送

井上:コロナ禍で面会や移動などを制限される中、「大切な人の最期に立ち会えなかった」、「葬儀に参列者を呼べなかった」、お見送りに心残りを感じるという声が相次いでいます。

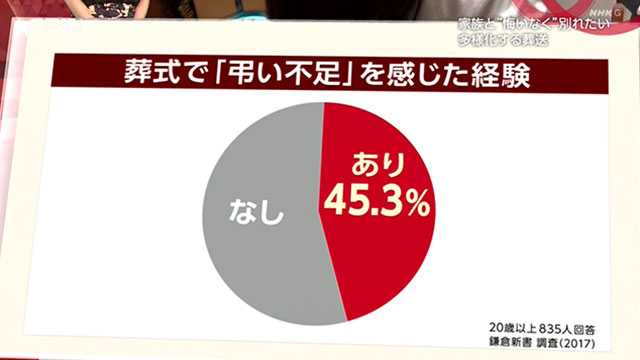

保里:実は葬式で、弔い不足を感じたという人はコロナの以前から多く、その割合は半数近くに上るという調査もあります。

井上:そうした中、一度葬式を終えた家族が、改めて故人を弔い直すという動きが広がっています。

"お葬式をやり直したい" 広がるニーズ その背景は

大阪・高槻市にある、神峯山寺(かぶさんじ)です。ここで、3年前から行われているのが「骨葬」という葬儀。

亡くなった人を火葬したあと、改めて遺骨を供養したいと依頼する人が相次いでいます。

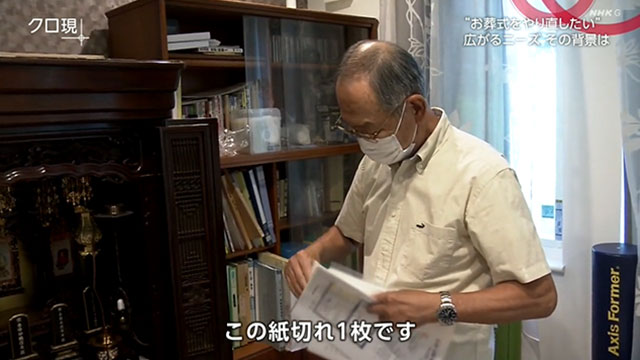

ことし6月、この寺で骨葬を行った、喜多勝(きたまさる)さんです。弔ったのは、81歳の姉。埼玉で1人暮らしをしていました。

喜多勝さん

「この紙切れ1枚です」

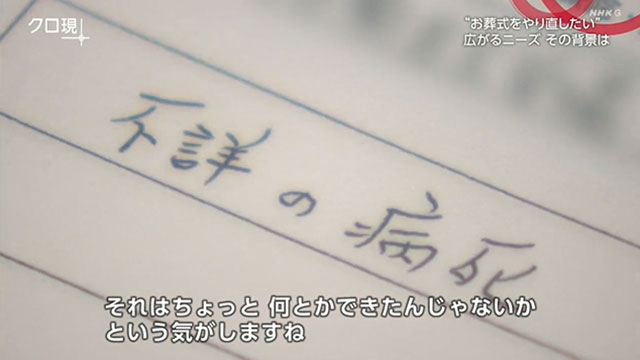

姉の訃報が届いたのは、死後1週間がたったころ。自宅での「孤独死」でした。

喜多勝さん

「老人の孤独死のような形になってしまったんで、それはちょっと、何とかできたんじゃないかという気がしますね」

姉の交友関係や、遠方での暮らしぶりをほとんど知らなかった喜多さん。葬儀をせず、自分と妹だけで火葬に立ち会いました。

喜多勝さん

「そういう余裕がなかったですね。そこでお葬式はまずできないと。呼ぶ人もいてないし」

最期をみとれず、十分な葬儀も挙げられず、心残りを感じていた喜多さん。

両親の墓がある神峯山寺に相談したところ、火葬を終えたあとでも骨葬という形で供養ができると教えられました。

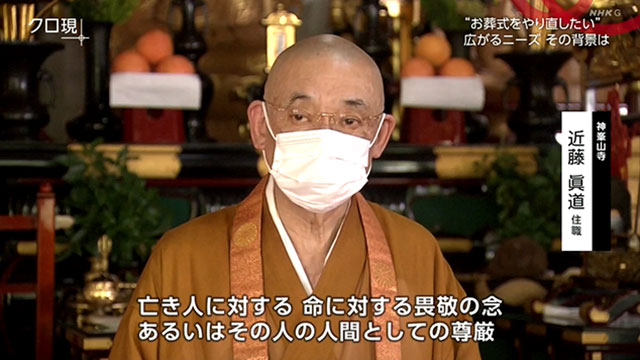

住職

「一大事ですからね、人が亡くなるいうのは。だからやっぱり最後はきっちりと送ってあげるようにせんと、別れるのは非常に大切なこと」

見送る側の思いをくんで行われた、「弔い直し」。抱えてきた自責の念が晴れたといいます。

喜多勝さん

「私は非常に満足していますね。一番よかったなと思っています」

今、弔い直しを行う寺が全国各地に広がっています。

"経済的な苦しさから、葬儀ができなかった"

"『簡素に済ませてほしい』という、個人の遺志に従ったが、弔いきれなかった"

心残りを抱えた人からの依頼が相次いでいます。

神峯山寺 近藤眞道住職(「藤」は4画くさかんむり)

「亡き人に対する、命に対する畏敬の念、あるいはその人の人間としての尊厳。遺骨になってでも、その気持ちを表現したい、そういう思いを持っておられるのではないか」

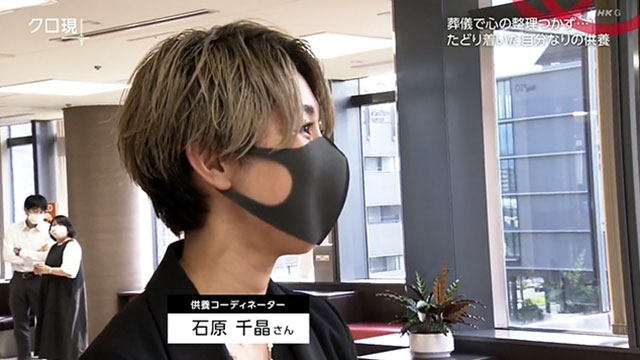

葬儀で心の整理がつかず… たどり着いた自分なりの供養

従来の形式にとらわれず、自分なりの弔いができたことで心残りを晴らせたという人もいます。京都・宇治市に住む、野口えみ子さん。3年前に亡くした夫のために行ったのが、オーダーメードの供養です。

両脇に、夫の遺品や遺骨を納められる特別な仏壇。夫をそばに感じられるものにしたいと、半年以上かけて作りました。

野口えみ子さん

「"離れたくない"って感じですね。気の済むまで、ここでちゃんと夫と過ごす、過ごしたいと思っています」

運送会社に勤めていた、夫の義和さん。当時52歳。突然の死でした。仕事熱心で、翌日の仕事の準備を整えて寝るのが日課だった義和さん。その日の朝、野口さんが夫を起こしに部屋に入ると、すでに布団の中で息を引き取っていました。

野口えみ子さん

「あのときに、ここ(寝室)のドアを開けて様子を見ていたら、もっと早く気づいてあげられたんじゃないかとか思ったりはいまだにするんですけど」

葬儀には、会社の同僚や知人、400人以上が参列。夫の死を悲しむ間もなく、弔問客への対応に追われ、葬儀の記憶はほとんど残っていないといいます。その後、家にあった仏壇に夫の遺骨を安置し、毎日手を合わせました。それでも心の整理がつくことはありませんでした。

野口えみ子さん

「四十九日までは本当に何をしてたんやろうね。お参りも来られたし、お葬式終わってからお葬式に来られない人も来てくださったし、それなりに対応はしていたんですけど、本当に何か霧の中にいる状態やったんですね」

心の整理がつかないまま、1年近くたったあるとき。野口さんに転機が訪れました。墓や仏壇など、供養に関する悩みに応じている石原さんとの出会いです。

野口えみ子さん

「石原さんが私の思いを受け止めてくださったので、本当に心の整理がついたというか」

石原さんに仏間を見てもらうことにした、野口さん。

「仕事熱心な義和さんが、好きだったんですね」

石原さんのことばで、自分が無意識のうちに夫の遺品を集めていたことに気付かされました。夫を思う気持ちを形にすることが、いちばんの供養になるのではないか。2人でやり取りを重ね、仏壇を作り直すことを決めました。

勤続30年、毎日袖を通したユニフォーム。

堅実な仕事ぶりをたたえられた、表彰状。

仕事に打ち込んだ夫の人生を、一つ一つ納めていきました。夫の死から3年。たどりついた供養の形です。

野口えみ子さん

「亡くなった当初は、私がもっとしてあげられることがあったんじゃないかとか、やっぱり責めてしまうんですよね。夫にしかできない、夫にしかなかった歴史をこうやって集めて、それをまたこういうすてきな形にしてもらえて、やっとそれで私は私なりに自分の気持ちを伝えられたなと」

多様化する葬送 "弔い直し"の広がりはなぜ?

保里:番組で取材した葬儀に関する情報は、関連記事でもお伝えしています。

現代の葬儀事情 データを詳しく解説

スタジオにはジャーナリストで、実家の寺で住職も務めている鵜飼秀徳さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。大切な人を弔い直したいという人が相次いでいる、鵜飼さんはその背景にどんなことがあるとみていますか。

鵜飼さん:昨今、お葬式というものが非常に小さくなっていますね。例えば「家族葬」、これは身内だけでこぢんまりと行う。多くは呼ばないということですね。もう一つは「直葬」というものがあります。これはお葬式そのものをしない。お亡くなりになって、そして火葬場に行って、お骨になって戻ってくると。この2つが、特に都会のほうでは広がってきております。ですので、やはりもっと丁寧にきちんと見送ればよかったという後悔を持たれている方がいらっしゃるというのが1つですね。

もう一つは、やはり普通の葬儀はしたんだけれども、VTRにありましたように弔問客の対応とか、あるいは段取りに追われて本当は悲しかったんだけれどもなかなかそれを直視して死に向き合うような時間がなかったという、改めて悲しみが込み上げてきて、そして葬儀のあとに自責の念にさいなまれるというケースがありますね。

井上:中には、「一日葬」という葬儀の簡素化の流れというのも加速していると思うのですが、そういう中でも亡くなった人を悼みたいという気持ち、これについては変化はないということですね。

鵜飼さん:私のお寺も実はコロナの直後、3密を避けるためにお寺にがっと人が来なくなったんですね。ところがですね、去年のお盆だったんですけれども、どっと来ましてね。揺り戻しといいますかね、皆さんやっぱりお墓参りに来たかったんだと。手を合わしたかったんだというような事例が相次いで。私の知り合いのお寺にも聞くと、やっぱりそういうことがあったといいますね。先日のお盆も、あまり変わらなかった。弔いの気持ちというのは変わってないと思いますね。

保里:コロナ禍で厳しい状況にある中でも、納得のいく弔いをしようとする家族に番組では密着をしました。その丁寧な弔いは、残された人に何をもたらすのでしょうか。

コロナ禍で母を亡くして… "後悔しない別れ" 模索する家族

茨城県に暮らす、平間弘隆さん。39歳です。

家族全員からユキエちゃんと呼ばれ、慕われていた母。白血病のため65歳で亡くなりました。

互いの家を行き来しながら、平間さんの5人の子どもの世話や家事を手伝ってくれたといいます。

幸江さんが亡くなったのは、去年9月。平間さんは、入院先で闘病生活を続ける母をそばで支えることができませんでした。

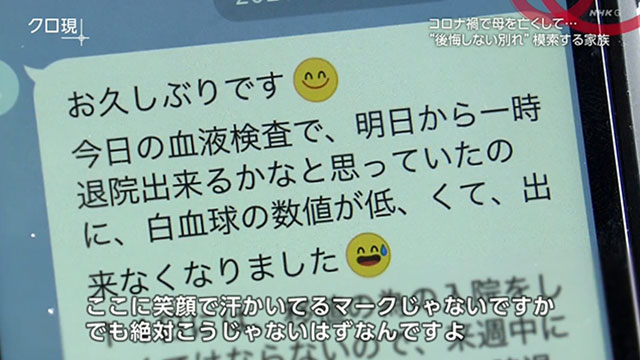

コロナ禍で病院での面会は制限され、母とつながる手段はSNSだけでした。病状が悪化し、退院がかなわなくなっても気丈に振るまう母。その気持ちを推し量ることができず、もどかしさを抱えていました。

平間弘隆さん

「顔が見たいんですよ。顔を見ないと分からないことがあって、ここに笑顔で汗かいてるマークじゃないですか、でも絶対こうじゃないはずなんですよ。本当にきっと泣きたかったと思うんですけど、そういうのが聞いてあげられなかったですよね」

平間弘隆さん

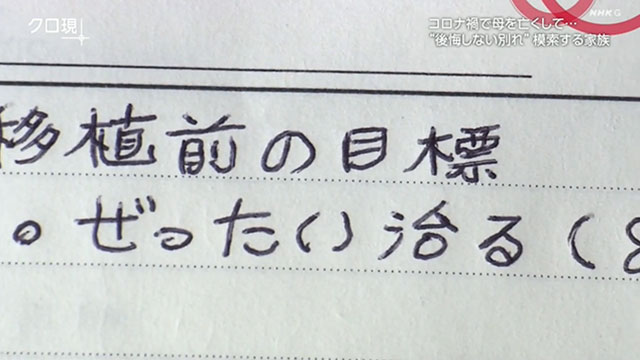

「母の病室にあった手帳なんですけど」

「ぜったい治る」、「85才までは必ず生きる」。

完治への決意をつづっていた、幸江さん。数か月後、病院で息を引き取りました。

平間弘隆さん

「母はずっと1人で選んできたんですよね。根治する、完治するっていうのを選んで闘っていた。(面会できず)その選択を手伝ってあげられなかったのが、非常に悔しい。ちょっとでもお見舞いができていたら、違ったんだろうなって。悲しいのと怒りが、すごい込み上げてきたんですよね」

平間さんは母が亡くなる数週間前から、葬儀社への相談を始めていました。別れの日が近づく中で、納得のいく弔いをしたいと考えたからです。

平間弘隆さん

「何となく葬儀して、何となく流されたら絶対に後悔すると思って」

悩み抜いた末に選んだのは、母を家に連れ帰り、家族だけで弔う自宅での葬儀でした。弔問客への対応や段取りに追われることなく、母に寄り添うお見送り。

一般的な葬儀の倍以上、7日間をかけて行うことにしました。母が眠るすぐそばで、ふだんと変わらない時間を過ごした家族。寝食を共にしながら、母の死と向き合っていきました。

長男 隆太郎さん

「悲しいのは悲しかったけど、いつもどおりに近いのは近かったかな」

妻 沙知さん

「向こうのユキエちゃんのところと、いつもの暮らしとつながっているんだなと」

自宅での葬儀が半ばにさしかかったころ、時間にゆとりがあったことから子どもたちと思いついたのが、家族写真のパネル作りでした。

長男 隆太郎さん

「(お別れ)直前になって、写真ばりばり貼っていたね」

孫たちに囲まれて暮らした、日常。一緒に出かけた旅先での出来事。母との思い出が詰まった写真で、ひつぎの周りを飾りました。

平間弘隆さん

「母と会話しながら、『お母さん、どうしたい?』って言って。『どの写真が近くがいい?』、『どうする?』って。最後の火葬にする当日に、母の遺体が少し傷み始めたというか、本当にぎりぎりまで置いてもらって母との時間が最後とれたから、怒りとか悲しみが癒えたんだなって思います」

家族だけでの見送りで、心の整理がついたと感じていた平間さん。その3週間後、一通の手紙が届きました。

平間弘隆さん

「『幸江ちゃん、元気かな』って入っていて。ずっと付き合いのある、お友達からだったんですよね」

送り主は、母の古くからの友人でした。

「声が聞きたい」、「顔が見たい」。亡くなったことを知らず、母との再会を願っていました。

平間弘隆さん

「そうか、幸江ちゃんのこと心配して会いたがってる人がいるっていうのが分かって。これは本当に家族葬でよかったのかなっていう気持ちを、初めて持ったきっかけですね」

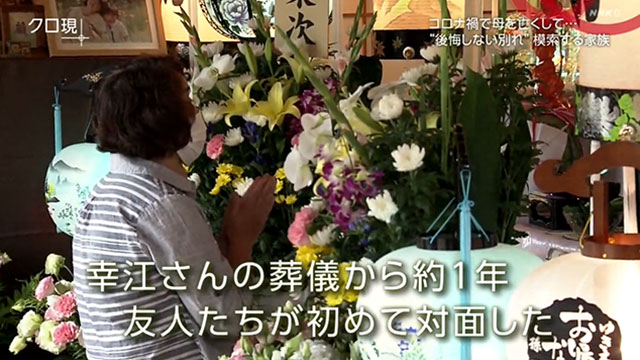

8月に迎えた、母の初盆。平間さんは、母と生前つきあいのあった人たちを招くことにしました。幸江さんの葬儀から約1年、友人たちが初めて対面しました。

平間弘隆さん

「葬儀に呼べなかったので、今回いったん写真まとめて」

幸江さんの友人

「笑ってる。ニコニコ笑っているよね、いいお顔している。最期のお顔が見られてよかった」

幸江さんの同僚

「(幸江さんは)気が利くから(社員旅行の時)誰々さんは窓側の方がよかったんだよねとか、調整してあげたりとかよくやっていましたよ」

平間弘隆さん

「それは初めて聞きました」

残された人、それぞれの心に刻まれている、亡き人の記憶。平間さんは語らいの中で、母への思いを深めていました。

平間弘隆さん

「亡くなってもうすぐ1年になりますけど、母がこの世にいたんだなって再確認できるのと、プラス私の中にも、きょう来てくださった方の中にもまだ母がいるんだと、自分だけじゃないんだなって思えて。またもう1回、自分の中の母も大きくなっていって、それはやっぱりうれしい」

多様化する葬送 後悔しない"お見送り"のために

井上:平間さんのご家族がたどった日々の中に、弔いの本質みたいなものが見えた気がしたのですが、鵜飼さん、いかがですか。

鵜飼さん:まず家族葬という形を取られて、子どもたち、孫たちに囲まれて送られたということは、これぞ弔いの形ということを感じました。

一方で、やはり家族葬という形ですから、友人がなかなか呼べなかった。だから手紙が来たときに、生前こういうつきあいがあったんだというのを再認識する場でもあったわけですよね。結局子どもたちが結婚とか、就職とかで親元を離れてしまうとなかなか晩年、親のこととかを知るすべがなくなってしまうと。だけど、弔いのときに亡くなった人の人生を知り、故人との関係性を見つめるというのはこれは最後のチャンスかなというような思いがしました。

保里:これだけ丁寧な弔いができたらいいなと思いながらも、経済的な事情だったり、忙しさなどから自分には難しいと感じる方もいると思います。大切なことは何でしょうか。

鵜飼さん:理想と現実があると思います。現実的にはなかなか執り行えないというケースはあると思うんですが、お葬式の納得感というのはコストとか、あるいは規模感ではないと思うんですよね。やはり弔いたいという気持ちがあり、そしてきちんと故人と共鳴し合えるかというところがとても大事になってくるんだと思うんです。ですので、遠く離れていても故人を思って手を合わせると。例えば、自宅の中に仏壇がありますよね。これは遠く離れても扉を開けば、いつでも死者との対話のチャネルが開かれるというものだと思うんです。ですので、仏壇がある方はそこへ手を合わせる。なくても心の中でも、実際に手を合わせてでも、故人のことを思うということが大切になってくるんじゃないでしょうか。

保里:もし悔いが残ったと思うときにも、できることは?

鵜飼さん:弔いというのはいいものですよ。何度もできるんですね。何回忌とかありますよね。3回忌とか7回忌とか。このたびに弔うチャンスがあるわけですから、いくらでもリカバーできるわけですね。

井上:弔い方って本当に答えがないし、終わりがないし、悲しさも絶対残ると思うのですが、それでも悔いを残らないためにはどうしたらいいと思いますか。

鵜飼さん:これはやはり、事前になるべく親子間で対話するということですね。死というのはなかなかタブーではありますけれども、胸襟を開いてですね、きちんと人生観、親と私の人生観をぶつけ合う。ここがやはり大切になってくるんじゃないでしょうか。

井上:本当に死というのは、私たちみんながつながっていますけど、もっと死を語っていいということですか。

鵜飼さん:もちろんです。タブー視するというよりも、もっとオープンにしていいと思いますね。

井上:その上で何がいちばん大切になりますか。

鵜飼さん:やはり気持ちだと思いますね。こういうコロナだからこそ死を考える機会が増えたという人も多いので、見送る側、見送られる側、それぞれがどのような弔いを望むのか、お互いの思いを汲みとりながら"そのとき"について思いをめぐらせることが大切だと思います。

・データでみる現代の葬儀事情 「きちんと弔えなかった」が半数近く