長崎の魚を全国へ!漁港の遊休地で新ビジネス 佐世保・高島

- 2023年02月03日

私たちの食卓を支える漁業。その拠点である漁港で、ある問題が起きています。港の一部が使われずに放置される“遊休地”が広がっているのです。

そんな遊休地に最新鋭の工場をつくるという全国でも珍しい取り組みの舞台裏を取材しました。

漁業が衰退の一途をたどる離島・高島

佐世保市の沖合に浮かぶ九十九島のひとつ、高島。ここはかつて、漁船がひしめく活気にあふれた漁師町でした。

しかし、日本人の魚ばなれを背景に漁業は衰退。島外に出る若者も増え、今では高齢化が進む人口160ほどの島になりました。

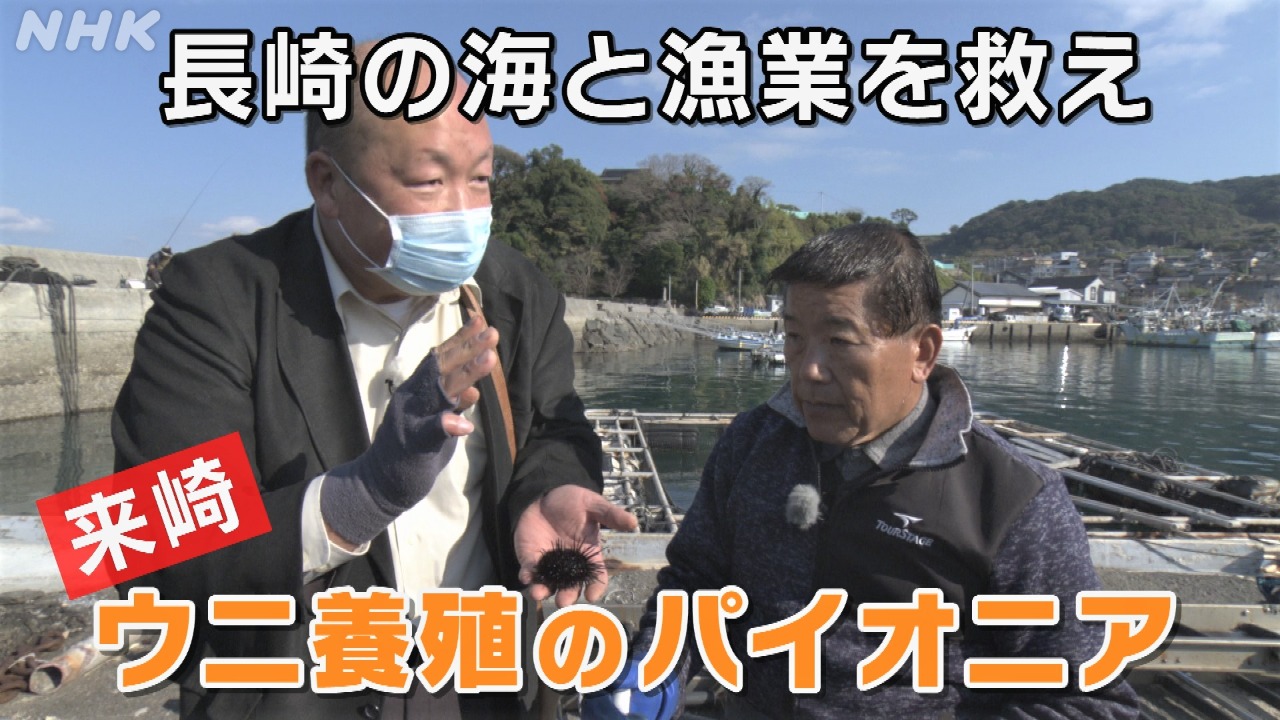

高島で生まれ育って69年になる木村栄さん。町内会長も歴任した木村さんは、島の移り変わりに危機感を抱いてきました。

木村栄さん

20年ほど前から活気がなくなってきた。空き家も目立つようになったし、住民からはあきらめの声も聞こえる…

遊休地の活用で島に活気を!

「高島に活気を取り戻したい」と考える木村さんが注目したのが、漁港の“遊休地”でした。

そのひとつが、この空き地。ひじきの加工場として公費で整備されたものの、活用されず放置されてきた土地です。

木村栄さん

長い間、雑草が生えた荒れ地だった。何とか活用できんかなあと考えていた。

木村さんの思いを後押ししたのは、2019年に国が行った規制緩和でした。

これまで、漁港を民間企業などが占用できる許可期間は原則3年以内でしたが、継続的な事業を行えるよう原則10年以内とする大幅な規制緩和が打ち出されたのです。

木村さんは、島の鮮魚のネット販売を手がける重村友介さんに「遊休地を活用できないか」と相談を持ちかけました。それに対して重村さんが提案したのは「水産加工場の新設」でした。

重村友介さん

漁師がとった魚を加工場で製品にして、私たちの会社がネット販売を行う。そうすれば、高島全体としていい形を作れるんじゃないかと。

規制は緩和されても…

早速、重村さんは港を管理する佐世保市役所に相談に出向きました。しかし当時、市は規制緩和を実行に移すための「条例の改定」に着手したばかり。

国が号令を出しても、自治体が条例の改定を行ってからでなければ許可はおりません。

市の担当課が総がかりで取り組むこと1年。ようやく条約が改定され、遊休地を活用する許可が下りました。その際、市が求めた条件がありました。

髙増剛さん

単なる加工場の誘致だけではなく事業が「島全体」の利益につながることを求めました。

それを受けて重村さんは、加工場の建設と並行して島の人たちに利益を還元するビジネスプランを検討。

木村さんは町内会長として住民説明会で意見をとりまとめるなど、加工場側と島の人たちとの調整に努めました。

荒れ地から最新鋭の水産加工場に

事業の構想から2年、雑草が生い茂っていた空き地は水産加工場として生まれ変わりました。

加工場では、まず地元の漁師がとった魚を買い取ります。この日は、旬を迎えた高級魚・クエが持ち込まれました。

働いているのは島の住民20人あまり。最新鋭の設備を使って、魚を加工していきます。

そして「鍋セット」や「粉末だし」などとして販売。魚の付加価値を高めることで、地元の漁師に支払う金額を高く設定できるのです。

新工場の完成で島は

新しい工場ができて1年。活気を失っていた高島に明るい兆しが見え始めています。

今まで佐世保や長崎まで行って出荷してた。島の加工場はすぐ魚を持ち込める。値段の交渉ができるのもいい。

1歳の子がいるので、船で本土に行って仕事をするのは難しい。でも今は工場があるので助かってます。

工場は完成しましたが、まだまだスタート段階。地元の声はもちろんですが、島外の意見も加えて、守るべきものは守りつつ、島の発展と発信に挑戦していきたい。

漁港の遊休地は、各地に広がっている問題です。

先進例である高島の事業が、どんな進展をみせるのか。全国の目が、佐世保の離島に注がれています。