“国が前面に立って再生支援

進める”首相 担当大臣は

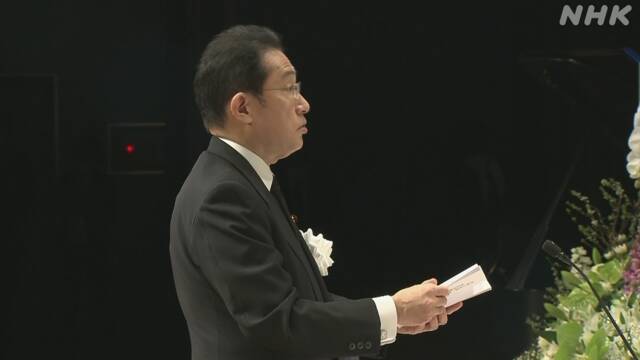

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から11年となる11日、岸田総理大臣は福島県を訪れて県主催の追悼式に出席し、引き続き、国が前面に立って、住民の帰還に向けた生活環境の整備や産業の再生支援を進める考えを示しました。

岸田総理大臣は11日、福島県を訪れて県が主催する追悼復興祈念式に出席し、東日本大震災が発生した時刻の午後2時46分に黙とうをささげ、犠牲者を悼みました。

そして岸田総理大臣は、追悼の辞で「最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々の気持ちを思うと今なお哀惜の念に堪えない。原子力災害からの復興に向けては、中長期的な対応が必要であり、引き続き、国が前面に立って、住民の帰還に向けた生活環境の整備や産業となりわいの再生支援を進める」と述べました。

そのうえで「大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を決して風化させることなく、防災対策に役立てていくことはわれわれの責務だ。わが国は幾度となく国難と言えるような災害に見舞われてきたが、そのたびに勇気と希望をもって乗り越えてきた。今を生きる私たちも先人たちにならい、手を携えて前を向いて歩んでいく」と述べました。

官房長官「政府一丸で復興に取り組む」

松野官房長官は閣議のあとの記者会見で「かけがえのない多くの命が失われ、東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災から11年目を迎えた。改めて犠牲になられた方々の御冥福を謹んでお祈りするとともに、ご遺族や今なお避難生活送っている方々に心よりお見舞いを申し上げる」と述べました。

そのうえで「震災の記憶と教訓を後世に継承するため、福島、宮城、岩手の3県に国営追悼・記念施設を整備するとともに、震災の教訓や復興の取り組みから課題を抽出して関係省庁や全国の自治体と共有している。引き続き防災減災対策の不断の見直しを行うとともに災害対応力を高め、国民の生命・財産を守るために万全の対策を期していきたい」と述べました。

そして「被災地の方々の絶え間ない努力により、復興は着実に進展する一方、地域によってさまざまな課題が残っていると認識している。引き続き被災地の皆様の声をしっかり受け止め、『東北の復興なくして日本の再生なし』との強い決意のもと、政府一丸となって被災地の復興に取り組んでいく」と述べました。

西銘復興相「決意新たに東北の復興・再生に取り組む」

西銘復興大臣は閣議のあとの記者会見で「節目の日を迎え、決意を新たに東北の復興・再生に取り組まなければならないという思いを強くしている。福島県に新たに設立する教育研究拠点『福島国際研究教育機構』は、すでに立地している研究施設などの取り組みに横串を刺す司令塔となる。具体的な研究のあり方について今年度内に策定を予定している基本構想も踏まえ引き続きよく検討したい」と述べました。

山口環境相「除染で出た土2045年までに福島県外で最終処分は責務」

山口環境大臣は、閣議のあとの記者会見で「これまでの間、避難指示の解除に向けた除染などが着実に進展した一方で、復興に向けては、いまだ道半ばの状況だ」と述べました。

そのうえで「除染で出た土などの2045年までの県外最終処分という方針は、国としての約束であるとともに、法律にも規定された国の責務だ」として、全国での理解の醸成などに努める考えを改めて示しました。

また、避難指示の解除の見通しが立っていない地域について、2020年代をかけて、希望する人が帰還できるよう、関係省庁と連携して取り組む姿勢を示しました。

さらに、福島第一原発にたまり続ける、トリチウムなどの放射性物質を含む処理水を海に放出する計画について、山口大臣は「周辺の海域でのモニタリングの実施計画を、国内外にわかりやすく発信することで、風評影響の抑制に努めていく」と述べました。

金子総務相「避難住民の支援に全力」

金子総務大臣は閣議のあとの記者会見で「原子力災害からの復興、再生には中長期的な対応が必要だ。総務省として、原発被災自治体から避難されている住民の方々へのふるさとに関する情報の提供や、ふるさととの交流を促進するための事業など、避難住民と自治体の関係の維持に資する施策に財政措置を講じており、人的、財政面での支援をはじめとして、さまざまな支援に全力で取り組んでいく」と述べました。