その党、与党か?野党か?

政府予算“賛成” 国民民主党の狙い

国民民主党が政府の新年度当初予算に賛成した。

野党が賛成に回るのは実に44年ぶりで極めて異例のことだ。

「野党とは何か?」

国民民主党が踏み切ったこの対応によって、野党各党は、根源的な問いに向き合っている。

国民民主党の真の狙いはどこにあるのか?

分断が際立つ野党各党は、今後の展望を描けているのか?

(野党クラブ 坂井一照、佐々木森里、仲秀和、馬場直子、馬場勇人、山﨑馨司、吉岡淳平)

まさかの野党当初予算賛成

「予算案に賛成する」

国民民主党代表の玉木雄一郎が、政府の新年度当初予算案に賛成する方針を報道陣に明らかにしたのは、2月21日。

衆議院予算委員会での採決当日だった。

その前日の日曜日。

われわれ野党クラブの記者たちは、各党の賛否を「念のため」確認するべく、幹部らに電話取材を行った。

「賛成するわけないやろ。でも、わざわざうちにまで取材してくれておおきに」

某党の幹部が笑ってこう答えるなど、各党が即答で「反対」の方針を明らかにした。

そうしたなか、唯一違う反応を見せたのが国民民主党の幹部だった。

「賛否の最終的な判断はあす決める。どちらになるかはわからない」

これを受けて、21日朝のNHKニュースでは「立憲民主党や日本維新の会、共産党などは、新型コロナ対策や経済支援の内容が不十分だなどとして、反対する方針」と、国民民主党を外して報じた。

国民民主党は、当日の昼、党所属の国会議員23人全員を対象にした「両院議員総会」を開いて、「賛成」の方針を正式に決定。

その日の委員会採決に続いて、翌日の衆議院本会議、そして、翌月の参議院本会議の採決で、それぞれ出席した議員全員が賛成票を投じた。

政府の当初予算案に野党が賛成に回るのは、少数会派を除けば、1978年の新自由クラブ以来、実に44年ぶりだった。

「台本どおり」自民・公明との政策協議へ

当初予算案は、政権の向こう1年間の政策の方向性を位置づけるもので、その賛否は、総理大臣の指名選挙や内閣不信任決議案などと並んで、党の立ち位置をはかる重要な意思表示と目されている。

その当初予算案に「賛成」を決めた理由として玉木が挙げたのは、「トリガー条項」の凍結解除だった。

「トリガー条項の凍結解除を認めてくれるのであれば、予算案に賛成してもいい」

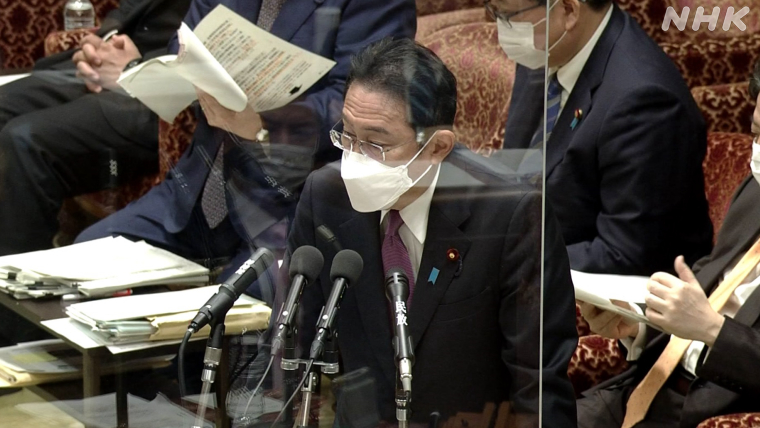

玉木は、2月中旬、総理大臣の岸田文雄ら政権幹部にみずから働きかけて、水面下の調整を始めた。

党内でも数人の幹部にしか知らせず、箝口令を徹底した秘密裏の交渉だった。

2月21日。

国民民主党の両院議員総会に先立つ衆議院予算委員会で、岸田は、原油価格の高騰対策を問う与党議員の質問に対し、「トリガー条項も含めてあらゆる選択肢を排除しない」との答弁を初めて行った。

「排除しない」と言っただけだったが、玉木はこの答弁をもって「トリガー条項の凍結解除を勝ち取る道筋がついた」と断言し、党として予算案への「賛成」に舵を切った。

その後、事態は急速に動いた。

そして、2度の幹事長会談を経て、実務者レベルの協議が始まった。

与党と野党第3党による政策協議という異例の展開。

3党の党首会談の終了後、国民民主党の関係者は興奮気味にこう語った。

「ここまでは、台本どおりだ」

すべては参議院選挙のため?

トリガー条項の凍結解除は、自民党や政府内に拒否感も根強く、3月末現在、本当に実現するのか不透明な状況が続いているが、玉木は「話はついている」と周辺に自信を示す。

加えて、岸田の最側近として政権を支える、官房副長官の木原誠二とは、旧・大蔵省勤務時代の同期で、自民党幹事長の茂木敏充とも旧知の仲だ。

とはいえ、永田町では、「だまし・だまされ」、「足を引っ張り・引っ張られ」が常で、国民民主党の今回の対応は「賛成じまい損」に終わる可能性もゼロではない。

ではなぜ、このような大きな賭けとも言える選択を行ったのか?

玉木は、マスコミの取材に積極的に応じ、こう強調している。

「われわれのような弱小野党が、トリガー条項の凍結解除といった大きな政策を実現するには、相当なことをやらなければ無理だ。国民生活に必要だと信じるものを取るために、覚悟をもって選択した」

玉木が、去年10月末の衆議院選挙以降、強く意識しているのは夏の参議院選挙だ。

国民民主党の国会議員は、衆議院議員11人、参議院議員12人のあわせて23人。

共産党と同数で、立憲民主党の141人、日本維新の会の56人に次ぐ野党第3党だ。

玉木を含め、おととし9月の立憲民主党との合流に加わらず、党に残る選択をした議員が中心で、連合傘下の労働組合のうち、民間労組から主に支援を受けている。

ことし夏の参議院選挙では、産業別労働組合の組織内議員で、6年前の選挙で当時の民進党から比例代表で当選した4人が改選を迎える。

しかし、民進党の分裂を経た現在の国民民主党は、去年の衆議院選挙で獲得した比例代表の票よりも大幅に得票を増やさなければ、4議席の確保には届かない状況に置かれている。

「少数野党は、普通のことをしていては埋没していくだけだ。支持を広げるには、自分たちからいろいろと仕掛けて、世間の注目を集めることも必要だ」

玉木は、周辺にかねがねこう語っており、実際、その実践を貫いているように見える。

衆議院選挙で議席を減らした立憲民主党に対し、「共産党とべったりということであれば、おつきあいが難しい」などと批判を強める一方で、議席を大幅に増やした日本維新の会との連携を強化する動きを見せた。

さらに、去年12月からは、東京都知事の小池百合子が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」との定期的な勉強会を立ち上げ、ことし2月末に共通政策をとりまとめた。

こうした経緯を経て、新たに打った最大の一手が当初予算への「賛成」だった。

玉木は「身の丈にあった成果を一つ一つ積み重ねていくしかない。『捨て身のリアリズム』だ」と評する。

そして、別の党幹部は、その狙いをより直接的に解説してみせた。

「トリガー条項の凍結解除が実現すれば、『政権を動かして大きな成果を勝ち取った』と参議院選挙の大きなアピールになる」

「与党」なのか、「野党」なのか?

当初予算に賛成し、与党と政策協議を続ける政党は「与党」なのか、「野党」なのか?

国民民主党の極めて異例の対応は、永田町や有識者などの間で議論を巻き起こした。

当事者である玉木は、「自分たちは野党だ」と断言する。

曰く、「われわれは閣僚を出していないし、当初予算に賛成後も、政府与党に対し、おかしいことはおかしいと厳しく指摘している」

そして、これまでの「与党」と「野党」の区分け自体がステレオタイプだと批判する。

「『野党は当初予算に反対するものだ』というのは誰が決めたのか?めまぐるしく変化する現代社会のなかで、惰性や慣性で反対するのはおかしい。コロナ禍で大変多くの方が困ってる中で、新しい与野党の関係を作り上げていかなければいけない」

しかし、ほかの野党内に、こうした玉木の主張に理解を示す向きはない。

各党の対応はバラバラで、それぞれの現在の党勢や、分断が際立つ野党間の関係が透けて見える。

対応が定まらない野党第1党

野党第1党の立憲民主党。

衆議院選挙の敗北からの立て直しを託されて新しい代表に就任した泉健太は、国民民主党を繰り返し「兄弟政党・姉妹政党」と呼び、連携の再構築に向けた秋波を送っていたが、玉木からは、ついぞ前向きな反応はなかった。

そうしたなか飛び込んできた、国民民主党の衆議院での当初予算案への賛成方針。

「与党の一角だ」

泉は批判に転じた。

そして、立憲民主党の野党としての立場を明確にするため、政権と真っ向から対じする姿勢を強調するようになった。

「野党の存在意義は政権を監視し、国民に選択肢を示すことだ。私たちはブレずに堂々と自民党とは違う選択肢を提示していく」

ただ、参議院選挙を前にして、自民党側に自分たちを窮地に追い込もうという狙いがあることが容易に想像されるなか、国民民主党との決定的な決裂は回避したいという思いもあった。

このため、水面下では、党幹部らが中心になって、国民民主党側に「自民党の狙いは、民間労組の取り込みだ。目的を果たせば、国民民主党は切って捨てられるだけだ」などと訴え、参議院での当初予算案の採決では、賛成を思いとどまるよう説得を試みた。

しかし、国民民主党側は「自民党の狙いは百も承知のうえでの対応だ」として、翻意することはなかったという。

参議院での当初予算の採決が終わり、立憲民主党は、国民民主党への対応に引き続き苦慮している。

参議院選挙に向けて、定員が1人の1人区では、国民民主党との間で、すでに候補者の一本化の調整が済んでいるところがあり、これをご破算にすれば、与党を利する可能性が高い。

泉は「国民民主党が『自分たちは野党だ』と言っている以上、候補者調整は続ける」との判断をくだした。

支持率の低迷が続き、党勢回復の道筋が描けていない立憲民主党。

チグハグにも見える一連の対応は、党の苦しい現状のあらわれなのかもしれない。

「ニュー野党」の真価はまだ未知数

去年の衆議院選挙で大幅に議席を増やし、野党第2党に躍進した日本維新の会。

衆議院選挙前は「少数野党は目立ってなんぼ」と、立憲民主党をはじめ、ほかの野党に対して厳しい批判を繰り返したり、代表の松井一郎ら幹部が、当時の総理大臣・官房長官だった安倍晋三・菅義偉と定期的に会合を行ったりと、独自路線を展開していた。

しかし、「野党第1党が視野に入った」との現状分析のもとで、ここにきて、その路線に変化が見られる。

まず、政府・与党に対しては、総理大臣が、自分たちとは人間関係の薄い岸田に代わったことも踏まえ、対じする姿勢を鮮明にするようになった。

そして、衆議院選挙のあと、すぐに取りかかった国民民主党との連携強化は、野党内に、立憲民主党と一線を画す勢力の拡大を狙ったものだった。

さらに、「『野(や)党』と『与(よ)党』の中間に位置する『ゆ党』」とやゆされることもあった党の立ち位置については、「野党」であることを明確に打ち出すようになった。ただし、従来の「野党」ではないという。

この「ニュー野党」をともに担うと見なしていた国民民主党が、当初予算に賛成したことに対し、日本維新の会は、連携をすべて白紙に戻す可能性にまで言及している。

日本維新の会は、今回の国民民主党の一連の対応について、「パートナーを失った」ではなく、「ライバルが減った」と受け止めているようだ。党幹部のひとりは、取材に対し、淡々とこう分析してみせた。

「国民民主党の画策がうまくいこうが、失敗しようが維新にとってはプラスにしかならない」

ただ、日本維新の会も、目標に掲げている「次の衆議院選挙での野党第1党の獲得」、その後の「政権交代」の実現に向けた、具体的な展望を描けているわけではない。

今後、党勢のさらなる拡大を実現できれば、それに比例して、世間の注目度は高まり、野党としての「責任」も重くなる。「ニュー野党」の真価が問われるのはこれからだ。

共産・れいわも…

野党としての今後の展望の模索を続けているのは、共産党やれいわ新選組も同じだ。

共産党委員長の志位和夫は、通常国会の冒頭、「国民の怒りを代弁し、事実に基づく批判は徹底的に行うとともに、建設的な提案を発展させる。野党共闘をさらに前進させるために力を尽くす」と宣言していた。

「野党共闘」の構想に入っていなかったのは、当時は、「自民党の補完勢力で『野党』ではない」と批判し続けてきた日本維新の会だけだったが、国民民主党に対しても、一連の対応を受けて「与党化宣言であり、共闘の条件はなくなった」と突き放さざるを得なくなった。

しかも、「共闘」の本命である立憲民主党からは、衆議院選挙以降、距離を置かれ、微妙な関係が続いている。

野党内の勢力図が大きく変わったなかで、共産党も、これまでにない手探り状態に追い込まれている。

歴史の転換点となるのか?

「参議院選挙は、間違いなく野党として戦う」と断言する玉木だが、選挙後の政権との距離については明言を避けている。

永田町内では「玉木は、最終的には現政権への参加を目指しているのだろう」という見立ても出ているが、こればかりは結果を見てみなければわからない。

夏の参議院選挙は、国民民主党も含め、野党各党が「野党のあるべき姿」を有権者に問う戦いになることも予想される。

2022年が、日本の政治史にどのような年として記録されるのか、しっかりと見定めていきたい。

(文中敬称略)