ごく普通に暮らしていた人がある日突然、まったく身に覚えのない無実の罪に問われる「冤罪(えんざい)」事件。それは、かつて昭和の頃に起きた著名な諸事件だけでなく、今も身近なところで日常的に起きている“現在進行形”の問題なのではないか――そういう取材者が抱いた疑問を出発点に、刑事司法が抱える構造的な問題に迫ろうと挑んだテレビドキュメンタリー番組がある。

大阪に本社を置く関西テレビが制作した『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』。

2023年11月24日の放送の後、YouTubeで全編が公開され、これまでに90万回以上再生されている話題作だ。

番組では、2015年から17年にかけて大阪高裁で定年退官を目前に控えた一人の裁判官が、1審判決を破棄する判決を次々に出していたことにスポットを当てている。

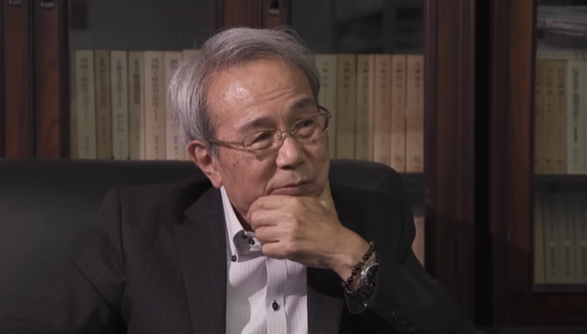

取材対象となったのは、福崎伸一郎(ふくざき・しんいちろう)元裁判官。2017年7月に退官するまでの約1年半の間に、1審判決を破棄する判決を35件言い渡し、このうち7件は逆転無罪の判決だった。逆転判決を立て続けに出す裁判官として、当時、週刊誌にも取り上げられていたほどだ。なぜ彼はこれほど多くの逆転判決を出し続けたのか?その真意をさぐろうとする取材クルーのさまざまな試行錯誤を番組は描いている。

刑事裁判という、難解で敬遠されがちなテーマを正面から取り上げた番組であるにもかかわらず、法律とは縁のなかった多くの人がこの番組を視聴し、大きな反響が寄せられている。

なぜこの番組は、これほど視聴者の関心をひきつけるのだろうか?

それを探るため、筆者は、この番組の「制作手法」「記録としての透明性」「取材スタンスと語り」の3つに注目し、取材・制作を担当した関西テレビ報道局ディレクターの上田大輔氏にインタビューを行った。本稿では、上田氏本人から聞いた取材経緯や制作意図などをふまえ、この番組の評価と意義について考えたい。

なお、上田氏は司法試験に合格した弁護士でもある。今回の番組は、法曹資格をもつテレビ局の取材者が刑事司法の課題を浮き彫りにしたという点でも注目されている。

1.制作手法

この番組を見た人の多くが口にする率直な感想は、「とにかく面白い」というひと言に尽きる。刑事司法という固いテーマを扱ったドキュメンタリー番組としては、これまでの常識を破るような、最後まで見る人をひきつけていく魅力がある。

番組本編は、上田ディレクター自身のナレーションによる一人称の語り口で始まる。上田氏は、刑事裁判に関わる仕事がしたいと弁護士を志したが、司法試験に合格した時には刑事裁判の弁護人になる思いは失われ、関西テレビに企業内弁護士として入社した。そして7年前からは、報道局で取材を担当するようになり、主にえん罪事件を追いかけている、とみずからの経歴と立ち位置を、番組冒頭で示している。番組はその後も上田氏のナレーションでストーリー展開していく。

こうした制作手法を採用したのはなぜなのか?上田氏に聞いた。

上田ディレクター:この番組は、『謎解きミステリー』のような構成にしたことが一番の特徴です。番組の中に私も登場しながら、その取材過程を見せるという制作手法をとりました。刑事司法という題材が、なかなか目立った映像がない、関係者のインタビューばかりで基本的に過去の検証になりますし、内容も難しい。そういうテレビには向いていないテーマなので、興味持って見てもらうための工夫として、そう考えました。

取材で分かったことをそのまま視聴者に追体験してもらう形で取材過程を見せる、取材した私が面白いと思ったことを一緒に体験してもらうのが視聴者にとっても面白いんじゃないか、司法に関心がない人でも、一人の取材者がふだんなかなか表に出てこない裁判官の姿に迫っていくというのは、ドキュメンタリーとして興味を持ってもらえるのではないかと思い、チャレンジしました。

伝え手が一人称で取材過程を示しながら、取材対象者との関係性を含めて描いていく手法は、これまでにもテレビドキュメンタリーで採用されている。今回の番組で上田氏は、みずからとカメラマンなど取材スタッフが社内の打ち合わせ室で取材の方向性を話す、いわば舞台裏がそのまま見えるシーンを多用している。

逆転判決を次々と出した福崎元裁判官の真意とはどのようなものだったのか。上田氏は、過去に2度取材を申し込んだが、いずれも実現していなかった。しかし、そこには日本の刑事裁判の課題を考えるヒントがあるのではないか、という番組の主題となる問いをこの打ち合わせのシーンで提示している。同様の打ち合わせシーンは、その後も番組の要所要所で使われ、取材結果に対する評価やその後の仮説、追加取材の方針などを提示する役割を担っている。そこには、取材がうまくいかなかったというような、体裁の良くないことも含まれている。

この打ち合わせシーンを撮影した理由について上田氏に尋ねた。

上田ディレクター:打ち合わせシーンをあえて撮影したのは、番組を見ている人と疑問の共有をしないと、次に行けないと考えたからです。演出として打ち合わせを後から再現したわけではなく、本当にカメラマンと音声さんに説明しているところを撮影しました。受け答えも生のリアクションで、リアルに素で撮っています。

私がいろんな壁に直面し、福崎さんの真意という謎にどう迫っていくかという過程においては、まさにああやっていろんなディスカッションをしながら進めていましたので、その過程で私が悩んでいることとか、問題意識みたいなところが見えるかもしれないと考えていました。どうせ編集段階で使われないだろうなと思って撮ったんですけど、意外とダイレクトに思いが出ているところもあったので、そこは伝わるかなと思って使うことにしました。

私たちが壁にぶつかったこともきちんと描くことで、「ああ、だから次にこういう方向に行ったんだ」と見る人に分かってもらう。一緒に謎解きしていくことで最後までついてきてもらえるのではないかと考えました。

2.記録としての透明性

番組は、逆転判決を立て続けに出した福崎元裁判官にどのような真意があったのか、という問いを出発点に、当時これらの裁判に関わっていた弁護人たちに取材を試みている。福崎裁判官が逆転無罪を言い渡した「覚せい剤使用事件」と「業務上横領事件」、やり直し1審の無罪判決を支持した「平野母子殺害事件」など、当時法廷でやり取りをした弁護人へのインタビューを次々と行っている。また、同じように無罪判決を数多く出していた先輩の元裁判官にも福崎氏の出した判決文を読んでもらい、その評価を尋ねている。

これらのインタビューから見えてくるのは、福崎氏が裁判の書面を一つ一つ熱心に読み込み、証拠の信頼性を検討したり、検察側の鑑定の遅れについて説明を求めたりするなど、審理に心血を注ぎ、公正かつ的確な訴訟指揮を進めていたという事実だった。

そのうえで上田氏は、福崎元裁判官に3度目の取材申し込みを行い、念願の直接取材が実現することになった。上田氏がロケに訪ねたのは、現在は東京で弁護士をしている福崎氏の法律事務所だった。

筆者が注目したのは、一連の取材過程を描くシーンの記録としての透明性の高さである。取材対象となった弁護士や元裁判官の氏名や所属する事務所名、そして各事件の判決の年月日と概要などは、すべて映像から読み取れるように制作されている。最近のテレビ番組は、ビルの看板や車のナンバープレートなどにボカシを入れて匿名にしているケースが目立つ。エンターテインメントやバラエティー番組だけでなく、ドキュメンタリー番組ですら、その傾向は強まっている。

この番組では、法律事務所などの取材先はすべて実名で記録している。あえて名称が見える映像を選んで編集しているように見えるシーンもある。この点について上田氏は次のように説明している。

上田ディレクター:取材過程を見せるというところが第一でしたので、その過程で見えるものはよほどのプライバシー性がない限りは、基本として出すという方針でした。映像編集でもそれは徹底していました。

Q:それは、番組が描いた内容を第三者があとから検証できるようにするため?

上田ディレクター:番組の検証性を持たせるためかというと、必ずしもそこまでは考えていませんでしたが、そう考えるのなら、もう少し判決内容の情報とかも入れておくべきでないかという意見もあると思います。そこは、番組全体の情報量があまり多すぎても良くないという事情もありますが、とにかく透明性を持たせる、取材過程をしっかり見せるということは意識してやっていました。

ドキュメンタリーの「取材過程の見える化」と「透明性の確保」は、マスメディアと受け手の信頼関係の構築において重要なカギを握ると筆者は考えている。昨今のマスメディアに対する不信や批判には、伝え手側の何らかの事情や忖度(そんたく)などで、伝える内容にバイアスがかかっているのではないか、情報操作や誘導がひそんでいるのではないか、という受け手側の疑念が背景にある。そうした疑念は従来、マスメディアから受け手へ一方向で情報伝達していた時代には表面化することが少なかったが、インターネットの普及で誰もが容易に発信できるようになった今、かつてのような一方的な上から目線の伝え方で受け手の信頼を得るのは難しくなっている。

双方向で多元的なデジタル空間のなかでマスメディアが信頼を獲得するためには、ファクトチェックの分野ですでに一部実践されているような、検証可能な透明性の確保が1つのカギとなるのではないか。

3.取材スタンスと語り

この番組で筆者が最も重要と考えているのが、取材スタンスと語りである。

裁判所がその判断を示す「判決」は、ある種の絶対的な権威という側面がある。刑事であれ民事であれ、判決はそれぞれの事件の節目のニュースとして大きく取り上げられ、争訟や論争の決着点と位置づけられる。裁判官は、判決文のなかに「判断理由」を一定程度記述するものの、それ以外に説明を求められることはまずない。

『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』の番組全体を通して貫かれているのは、そうした裁判官の判断を絶対視せず、むしろ相対的な位置づけと捉え、「なぜ?」という問いを突きつける姿勢だ。

個別事件の判決を速報するニュースが司法権力である裁判所の判断を上から下に伝えているのに対し、この番組は、無実の罪に問われた人の側に立って、裁判官側を鋭く問いただす、下から上に向かう取材スタンスを徹底している。その上で、逆転無罪を数多く出した福崎元裁判官の真摯(しんし)な審理の実像に迫ることで、彼以外の裁判官たち、刑事司法の現状に批判的なスタンスからの語りを展開している。

上田ディレクター:この番組の最大のテーマは、日本の刑事司法、刑事裁判には問題がありますということをダイレクトにお伝えしたかった。本当に「無罪推定」でやっていますか、裁判所は検察の起訴をチェックできていますか、むしろ有罪ありきで、よほどのことがない限り無罪判決を出せないような「有罪推定」なんじゃないですかと。

報道の傾向として、裁判の判決は基本的に正しい、すべての証拠を見て正しい公正な判断がなされましたっていう前提で報道する、判決内容自体を検証するっていうのは、よほどの大きな再審事件でない限りあまりされていないし、裁判官への取材は難しいし、なかなか語らない。タブーとまで言えるかどうかは別として、それを取材として取り上げようと思うこと自体が少ないというのは、以前から感じていました。

しかし、日本の刑事司法の有罪率99.8%という圧倒的な高さが意味するところは何なのかって、正面から取り上げるというのは、私が記者になろうと思った時に刑事司法を検証したいと思った、まさにど真ん中のテーマだったのです。それを私なりに福崎さんというモチーフを通して描きたいと考えました。

しかし、その取材過程は容易なものではなかった。ようやく会えた福崎氏は、個別の事件のことには一切触れられないという姿勢を貫いた。逆転無罪の判決文をいくつも持参して福崎氏のインタビューに臨んだ上田氏としては、手痛い肩透かしをくらったことになる。

番組では、ここで再び社内の打ち合わせ室のシーンが登場する。そこで上田氏がスタッフに語っていたのは、かつて目指していた刑事裁判に弁護人として関わることを断念した、みずからの思いについてだった。

(打ち合わせシーン)

上田:刑事裁判に対する絶望感、怒りが一番。絶望してこういう取材やっているけど絶望したくない気持ちもやっぱりどこかにあるから、自分の正義を長年組織のなかで貫いている裁判官にフィーチャーしたいと、そういう人を取り上げたいという気持ちはすごいあるんですよね。

上田(ナレーション):「私が刑事裁判に絶望したきっかけ、それは2007年に見た一本の映画だった。『それでもボクはやってない』。痴漢えん罪事件を題材に、有罪推定とも言える日本の刑事裁判の絶望的な現状が描かれている。見終わった後、絶望的な気持ちになり、最後の一人になるまで立ち上がれなかった。刑事裁判に関わることが怖くなった。でも、いま記者となり、えん罪事件を追っているのは、この映画が頭から離れなかったからかもしれない」 (『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』より)

今回の番組で『それでもボクはやってない』の周防正行監督を取材した上田氏は、監督とのやり取りを通して1つの仮説を立てた。福崎元裁判官が相次いで出した逆転判決は、定年退官前の仕事の集大成だったのではないか、というものだ。

この仮説をふまえて、上田氏は、福崎氏への2回目の撮影取材に臨んだ。このときの撮影場所は、福崎氏が刑事訴訟法の講義をしている法科大学院も含まれており、福崎氏の講義や学生のインタビューを撮影している。また事務所での取材では、福崎氏の高校の応援部時代から、大学在学中に司法試験に合格し、裁判所でエリート裁判官の道を歩むまでの経歴を、その時々の写真とともにたどっている。

こうした取材の過程で、通常は接することのない裁判官を、一人の人間としてリアルに描き出している。そこから見えてきたのは、国家組織の一部としての裁判官ではなく、取材者と取材相手という関係性を通して見た生身の人間だった。それを象徴していたのが、居酒屋での飲み会のシーンだ。ここで上田氏は、相次ぐ逆転判決は定年退官前の集大成だったのではないかという質問を、福崎氏本人にぶつけている。しかし、福崎氏はきっぱりと否定した。

上田ディレクター:あの時、福崎さんは非常に怒っておられたと思います、そんな集大成とか私に言われて。私も失礼は承知でしたが、やはりどこかで1度しっかり正面から聞いておかなければと思って、思い切って聞いたんですけど、ホントに即答で否定されました。しかも、「そういうこと言われるのは嫌なんだよ」と、そこは珍しく感情も入っておられました。非常に失礼で申し訳なかったなと思うとともに、驚きましたね。そこはホンネなんだな、集大成とかそういうことでは本当にないんだなということを確信しました。

<筆者注:ここから先は番組のラストの謎解きに触れます。番組をまだご覧になっていない方は、その旨ご承知おきください>

退官前の集大成という仮説をきっぱり否定された上田氏が選んだのは、福崎氏が過去に言い渡した裁判の判決に手がかりを求めることだった。

謎を解く重要なカギとなったのは、2009年10月、ある痴漢事件をめぐって言い渡された最高裁の判決だった。当時60歳だった大学教授が満員電車内で痴漢をしたとして逮捕・起訴され、1審と2審で有罪実刑判決を受けていた。最高裁は、被害者の供述を全面的に信用した1審・2審の判決は、「必要とされる慎重さを欠くもの」として、異例の逆転無罪を言い渡した。この裁判の1審で有罪判決を出していたのが福崎氏だった。

あらかじめ決めていた取材期間の最後のインタビューに臨んだ上田氏は、テレビカメラの前で福崎氏と向かい合った。

このシーンに乗せた上田氏のナレーションからは、彼の重大な決意がうかがえる。

「この事件に触れないまま、取材を終えることはできなかった」

上田ディレクター:あんなエリート裁判官に、私のような法曹の落ちこぼれみたいな者が「過去のあなたの判決は間違っていましたよね」なんて言うのが嫌でした。せっかく取材を受けてくださったのに失礼な質問だと思う気持ちと、それでも聞かなければという思いで自分の中で葛藤があって、なかなか切り出せなかった。開始からもう2時間くらいたって、カメラマンはいつ聞くねん、もう日暮れるぞみたいな感じになって、最後は一人の職業ジャーナリストとしてやはり聞くべきことは聞こうと思って、深呼吸してから、聞きました。

そうしたら、福崎さんは明らかに様子が変わったんですね。まばたきが増えて、手を口元にあて、ちょっと震えておられるのかなというくらい、明らかに動揺した様子で、正直私の予想を超えていました。

この事件は、彼にとってすごく重い事件なんだなということがすぐに分かりましたし、福崎さんの率直な気持ちがダイレクトに出ていると思いました。

福崎元裁判官の動揺は、番組映像からも一目で見て取れる。手を口元にあて、視線を泳がせながら、言葉を選ぶようにポツリポツリと答え始めた姿からは、その場の緊迫感が伝わってくる。

福崎:あれはやっぱりね、審理の仕方を、えーと、考えさせられる事件でしたからね。

ここで上田氏は、福崎元裁判官にダメ押しの質問をぶつける。

上田:被告人の男性の方には何か申し訳なかったなとかいう気持ちになったりすることはあるんですか?

福崎:(口元に手をあてたまま、沈黙した後)間違っていれば、そうなんでしょう、そうなんですがね、うーん、なんとも言いようがないな、だって・・・。ま、だけど、そういう判決の結論として、間違ってるんであれば、それはそうでしょうね。申し訳ないと言わないといけない。

上田:これは、後悔している事件になりますか?

福崎:後悔というか、事件の実体に対する向き合い方として、足りなかったところがあった事件だなというふうに思っています。で、この事件については、あの、(口元の手を放す)ちょっと、自分としての戒めというのには、ずっとなっている事件です。自分として。

そして番組のラストコメントと、それに続く福崎氏の最後のひと言には、この番組が最も伝えたかったであろうメッセージが込められている。

上田(ナレーション):「過去の自分を裁きながら判決を書く。福崎さんはそういう裁判官だった。福崎さんのような裁判官がいたことに希望を見いだすべきなのか。それとも、福崎さんが目立ってしまう現実に絶望すべきなのか。私は今も答えを出せずにいる」

上田:「逆転無罪を連発された真意は何だったのでしょうか?」

福崎:「真剣に取り組んだら、そうなったということです」

(『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』より)

4.考察:マスメディアにとっての戒めとは

ここまで『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』の番組の流れと、筆者なりに分析した特徴を、取材制作者である上田ディレクターのインタビュー内容をまじえて紹介してきた。ここからは、その評価と意義を考察したい。

この番組の最後の「謎解き」として登場する2009年の最高裁判決では、被告人を有罪とする証拠が被害者の供述以外にない場合には、特に慎重な判断が求められるという見解が示された。その後の痴漢事件裁判の流れを変えた重要なものだ。このときの逆転無罪を「みずからの戒め」としてきた福崎元裁判官が、その後みずから大阪高裁で出した逆転無罪について、「真剣に取り組んだらそうなった」という番組ラストの言葉には、「他の裁判官も予断を持たずに一つ一つの証拠に向き合い、真剣にやってくれていますか」という制作者の問いが込められている。

この問いは、裁判官だけに向けられるべきものだろうか?

刑事裁判で罪に問われた被告に対して予断を持って臨んでいるのは、私たちマスメディアも同様ではないか?この番組はそう投げかけているように思えてならない。

刑事裁判で弁護側が提出する証拠には、被告の無実を訴えるものも含まれうる。弁護人を取材すれば、十分把握することは可能だ。おそらく多くの弁護人は、そうした複眼的な視点を持つジャーナリストの取材を歓迎するだろう。しかし、実際に、検察側・弁護側の主張について、予断を持たずに詳細に吟味できるほど突っ込んだ取材をどれだけの記者が実践できているだろうか。恥ずかしながら、筆者自身もかつて現役の記者時代、十分できていなかった一人であることを認めざるを得ない。

実は、上田ディレクターは、番組担当になる前には司法担当の記者をしていた。乳幼児が激しく揺さぶられることで死亡したり、重い障害が残ったりするとされる「揺さぶられっ子症候群」をめぐる児童虐待のえん罪事件を取材していたが、その際にメディア側の検証取材が不十分であることや、逮捕段階での有罪推定ともいえる報道スタンスに警鐘を鳴らすリポートや番組を独自に発信していた。

上田氏に、これからのマスメディアに求められることは何かを尋ねた。

Q: 有罪推定ともいえる刑事被告への予断に対する戒めというのは、実はマスメディアもひと事ではないと思うが、その点はどう考えるべき?

上田ディレクター:そこは非常に強い問題意識を持っています。日本の刑事司法が抱える問題は、たくさんの複合的な要因で生まれていて、無実の罪に問われた方が受けた被害のなかには、間違いなく報道被害も含まれます。逮捕の時は警察情報だけで容疑者として報道されますから、そのニュースに接した受け手は、「やはりこの人怪しいんだろうね」と受け取ることになる。その後、裁判ではこうなりましたとか、実は取材した結果違う見方もできるんじゃないか、という報道がどれだけあるか。きわめて少ないというアンバランスな現状があります。

やっぱり多角的な取材、多様な視点で報道はあるべき、それが健全な姿だと思います。一方だけの視点で伝えることが今の刑事司法の問題をより補強してしまっている、そういう意味で日本の刑事司法の問題を支えているのは実はマスメディアなのかもしれない。

福崎さん自身の「戒め」、それは私たちに返ってきているわけですよね。メディアとしても予断にとらわれてはいけない、「戒め」として自分たちにも突きつけられていると思っています。私自身もそうですし、マスメディアも過去の検証をして次に生かしてこそプロだという、そういうメッセージをこの番組から受け取ってもらえたらと思います。

犯罪報道に対する上田氏のこの警鐘は、今後のマスメディアにとって重大な意味を持っている。

事件・事故の詳細を記録に残す犯罪報道は、世の中で起きている問題の実相を世に知らしめ、社会としての対策を考える上でも重要な役割を担っていることは言うまでもない。しかし、その副産物として発生する報道被害(容疑者・被告だけでなく被害者についても)には厳しい目が注がれており、マスメディア不信の大きな原因の1つになっている。上田氏が指摘するように、複眼的で多角的な取材を尽くすことで、事件発生時や逮捕時には分からなかった深い部分を掘り起こす検証報道を充実させなければ、今後もマスメディアが社会から期待される役割を果たし続けることはできないであろう。

そこで課題になるのが、次々と発生する多数の事件・事故に対し、限られた取材要員でどこまで対応できるかという点だ。メディア組織の要員数が減少傾向にある中で、何らかの工夫が必要になってくる。すべての事件を詳細に検証することは難しいとしても、少なくとも物的証拠のない事件や否認事件など、無実の罪がひそんでいる可能性の高いケースを優先して、捜査段階の供述や被害者調書の信頼性を詳しく吟味することはこれまで以上に重要になるだろう。

犯罪報道の功罪を知るジャーナリストの多くが、先入観にとらわれず、捜査から裁判にいたる過程が適正かどうかを検証する、深い取材・報道を心がけるようになってこそ、裁判官もより緊張感を持って真剣に証拠に向き合うようになるのではないだろうか。これは警鐘を鳴らした上田大輔氏自身も含めて、今後どう実践していくか、ジャーナリストの良心と創意工夫が問われている。

最後に、『ザ・ドキュメント 逆転裁判官の真意』の取材・制作チームが今回挑んだ新たな取り組みの意義について触れて、本稿を締めくくりたい。

前述したように、謎解きミステリーを見るように受け手をひきつける「取材過程の見える化」と「透明性の確保」、そして従来決して語ることのなかった裁判官の胸のうちに迫った番組のスタンスと語りは、これからのテレビドキュメンタリーの新たな可能性をうかがわせるものと言っても過言ではない。

それは全編公開されたこの番組をYouTubeで見た人々からの反応からもうかがえる。放送後の早い時期からYouTubeに公開した理由とその手応えを上田氏に尋ねた。

Q:なぜこの番組をYouTubeで公開したのですか?

上田ディレクター:民放のドキュメンタリー番組の放送枠というのは深夜の時間帯が多く、タイムテーブルの中でなかなかいい時間帯においてもらいにくい。しかし、面白くない番組かというと、もちろん作り手もそうじゃないと思っていますし、何かしらいろんな出口を考えていく必要がある。まずはドキュメンタリーの取材力や制作力がこういう形でありますよということを広く視聴者はもちろん、関係者の方にも知ってもらうのが、今後の展開を考える上でも第一であろうという判断になりました。関心をもって見ていただける層が熱いうちに出すことをチャレンジしてみようと、できるだけ早いタイミングでトライアルとして出させてもらいました。

Q:YouTubeで公開したことに対する反響は?

上田ディレクター:やっぱり大きいですね。私が今まで感じたことのないタイプの反響が多いです。非常にマニアックというか、関心を持つ層が非常に狭いテーマですが、思いのほか、ふだん司法や裁判に関心がなさそうな層にもYouTubeという媒体も手伝って偶然見ていただいて、面白かったという声も多いです。コメント欄も、今回はちょっと今までにないくらい好意的なコメントがたくさん寄せられていて、ふだん関心のない層にも届いている、そういう手応えがあります。

深夜時間帯のドキュメンタリー番組がインターネットを介してこれほど多く見られ、高い評価を得ていることは、コンテンツの品質が高ければ、広範な視聴層に受け入れられる余地があることを示している。リアルタイム視聴とは異なる、時間帯に左右されないネット視聴が一層広がる中、今回の番組のように取材力と企画力、制作力にすぐれた作品が増えていけば、今後テレビドキュメンタリーに対する認知や評価がさらに上がっていくポテンシャルはなお存在するであろう。取材・制作者たちのさらなる健闘に期待したい。