3D表示が主観的印象を強める効果の画面サイズ依存性

宮下 山斗 澤畠 康仁 界 瑛宏 原澤 賢充 原 一宏 小峯 一晃

3Dディスプレーは両眼視差および運動視差と呼ばれる「奥行き手がかり」をもたらし、実物感の高い表示を可能とする。3D表示可能な画面のサイズはスマートフォンから映画用スクリーンまで多様である。その一方で、どの画面サイズにおいて3D表示が視聴者の感じる印象をより強めるのかは明らかになっていない。こうした知見は将来の装置開発やコンテンツ制作のための重要な指針となる。本研究では3種類の画面サイズ(11.5、55、200インチ)を用いて、2Dおよび3D映像がもたらす印象を20組の形容詞対で評価した。因子分析から、映像がもたらす印象に関して3つの主要な因子が抽出され、それぞれを「迫力・臨場感」、「自然さ・視認性」、「運動・空間性」と名付けた。実験の結果、奥行き手がかりが主観的印象を強める効果は画面サイズによって異なった。特に、手で持てる小さな画面では、運動視差が「迫力・臨場感」および「運動・空間性」の印象を他の画面サイズよりも強めた。また、両眼視差を提示すると「自然さ・視認性」の印象に低下がみられた。これは2眼立体表示におけるクロストークや輻輳・調節矛盾といったアーチファクトが起因したと考えられる。以上から、3D表示が主観的印象を強める程度は画面サイズに依存し、特に手で持てる小さな画面において3D表示が最も恩恵をもたらすことが示された。

1.はじめに

3D表示はあたかもそこに物があるかのような体験を可能にし、映画館をはじめ、テレビや携帯ゲーム機、HMD(Head Mounted Display)など多くの表示装置に用いられている。今後、装置の性能やコンテンツの品質が向上することにより、3D表示はさらに生活に密着していくと予想される。本研究では、3D表示のもたらす効用が画面サイズとどのような関係にあるかを明らかにし、装置開発やコンテンツ制作のための指針を示すことを目指す。

3D表示には両眼視差および運動視差とよばれる「奥行き手がかり」を提示できるという特徴がある。両眼視差とは左右の眼に映る像のずれに基づく奥行き手がかりであり、物体の奥行き方向の位置に応じて変化する。一般的な3D映画では特殊なメガネを用いて両眼に各眼用の映像をみせることで両眼視差を再現し、スクリーンの前後の奥行きを表現する。また、運動視差とは頭部運動時に生じる網膜像の相対的なずれのことであり、この量も物体の奥行きによって変化する。例えば電車の車窓から見える景色は、遠くの山はゆっくりと、近くの柱は素早く過ぎ去っていく。運動視差を再現するためには、利用者の頭部位置を追跡してその位置から見える映像を逐次表示するといった方法が用いられる。

このような両眼視差・運動視差はそれぞれ独立に提示することが可能であり、3D表示とはこれらを組合せた表現であるとみなせる。両眼視差を再現する手法としては、偏光/シャッター方式の3Dメガネやレンチキュラーレンズなどが提案されている。また、ヘッドトラッキングを用いて頭部運動と同期してレンダリングすることで運動視差を再現することができる。これらを組み合わせたシステムとしてFTVR(Fish Tank Virtual Reality)1)やCAVE(Cave Automatic Virtual Environment)2)が提案されている。また、インテグラル3D 3)やホログラフィー4)などの空間像再生型の表示方式はディスプレー単体で両眼視差・運動視差の両方を再現できる。

こうした3Dディスプレーを開発・活用していくうえで、表示できる像の大きさの上限、すなわち画面サイズはどの装置も備える潜在的な属性である。画面サイズはスマートフォンから映画用スクリーンまで多様であり、装置全体の規模や利用者の数、被写体の好ましい撮影サイズ5)などに影響する。

また、3D表示をするためには装置構成やコンテンツ制作にかかるコストが2D表示のものと比べて大きくなる傾向があることを念頭におく必要がある。基本的に、奥行き手がかりを提示するためには前述した3Dメガネやヘッドトラッカーなどの機器を増設する必要がある。光線再生型の表示方式には、超高精細な表示パネルが用いられることが一般的であり6)、レンダリングのためには高性能な計算機を要する。さらに、コンテンツ制作者は、快適に3D映像をみられるように画面サイズや視距離に応じて両眼視差を適正な範囲に調整する7) 8)必要がある。同様に、運動視差を伴うコンテンツでは、利用者が頭を動かしてさまざまな視点から見られるようになるため、撮影シーンのなかで品質を保たなければならない空間が増加する。

3D表示にかかわる装置開発やコンテンツ制作をしていくうえで、特定の画面サイズにおいてどの奥行き手がかりの効用が大きい/小さいという知見は重要な指針となる。例えば、ある画面サイズにおいて両眼視差の効用が大きく、運動視差の効用が小さい場合には、両眼視差だけを提供することにより装置構成やコンテンツ制作のコストを削減できる。そこで我々は3種類の画面サイズの3D表示装置を用いて、奥行き手がかりがもたらす効用の大きさと画面サイズの関係を調べた。

2.3D表示の効用

3D表示の効用を調べる手法はおおむね主観評価と客観評価の2つに分けられ、このうち本研究では主観評価によって3D表示がどのような印象を強めるのかを探索的に調べた。一般的に主観評価では、参加者は映像を観たときに感じる印象(臨場感や没入感、立体感など)について、例えばその強度を数値で回答する。また、客観評価では参加者に何らかのタスクを与えてその成績を指標とする手法や、生体信号から間接的に参加者の情動を予測するといった手法が用いられる。例えばWareらやSollenbergerらは、重なりのある複雑な軌跡をたどるタスクを実施しその成績を調べた1) 9)。その結果、両眼視差と運動視差を組み合わせると2D表示に比べて成績が向上し3D表示が空間認知に貢献することが示された。ただし、このような客観評価では、調べられる効用が実施するタスクによって狭い範囲に限定されることから、さまざまな効用を調べるためには多くのタスクを実施する必要がある。一方で、主観評価では印象についての質問項目を増やすことで比較的幅広い効用を調べることができる。本研究では、主観評価を用いて3D表示の効用を多面的に調べた。

これまでに両眼視差や運動視差の効用についての研究が多く報告されているものの、その大部分は単一の画面サイズで調べたものである。例えば、Wareらはある画面サイズのディスプレーを用いて2つの奥行き手がかりの有無を組合せて評価したところ、両眼視差なしで運動視差のみがあるときに立体感の印象が最大となることを明らかにした1)。また、Kongsilpらはある画面サイズの2眼立体ディスプレーに運動視差を付与すると臨場感の印象が高まることを明らかにした10)。ところが、こうした個々の画面サイズで得られた知見が別の画面サイズにどの程度当てはまるかまでは明らかになっていない。

画面サイズは3D映像のもたらす主観的な印象に影響を与える可能性がある。これは、画面サイズに応じて奥行き手がかりの強度が間接的に変化することが関係している。具体的には、まず画面サイズに応じて快適な視距離*1が異なってくる。例えば、スマートフォンは手で持てる程度の距離で見られるのが一般的であるが、映画館ではそれよりも格段に離れて見られる。この視距離が変化すると両眼視差・運動視差の量も変化することから、画面サイズは3D表示の与える印象に影響する可能性がある。以上をふまえて、本研究ではさまざまな画面サイズにおいて両眼視差および運動視差がもたらす印象の強さを調べた。

3.異なる画面サイズで2D/3D表示の印象を評価

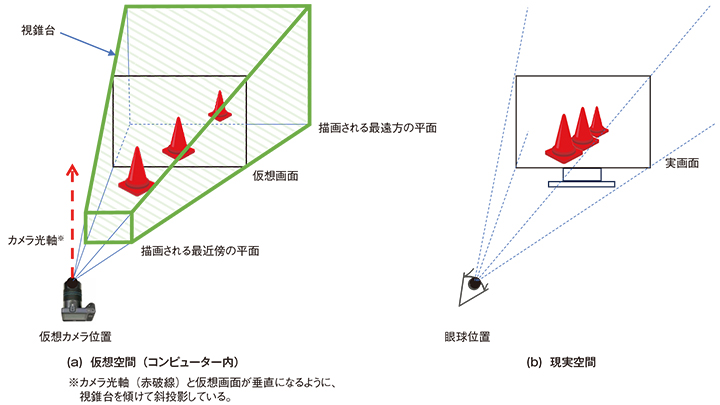

1図に示すような3種類の画面サイズで実験を行った。これらの画面は小さいものから順にタブレット、家庭用テレビ、映画用スクリーンなどでの利用を想定したものであり、各表示領域の対角の長さは11.5、55、200インチであった。実際の用途を想定し、参加者は小画面のディスプレーのみ両手で持ってディスプレーの向きを変えながら観察した。また、中・大画面のディスプレーでは、参加者は画面の高さの1.5倍の視距離となる位置に着席し頭部を動かして観察した。両眼視差を再現するために小画面ではシャッターメガネ、中・大画面では偏光メガネを使用した。また、運動視差を再現するためにモーショントラッカー(OptiTrack)を使用し、メガネとディスプレーに取り付けた再帰性反射マーカーの位置を検出した。映像の描画にはUnityを使用し、観察者にとってディスプレーがあたかも仮想世界と現実世界をつなぐ窓であるかのようにシーンをレンダリングした。具体的には、2図に示すように左右の眼に相当する位置に仮想カメラを2台配置し、視錐台が画面枠の4つの頂点と接するようにして斜投影した。

3図は実験で使用した6つのCG動画シーンを表す。これらは、普段我々が目にするテレビ番組と同様に、さまざまな奥行きをもつ。ここで言うシーンの「奥行き」とは、主要な被写体(ボールや人物など)から別の主要な被写体までの深度方向の最大距離のことである。実験では0.6 m(ジャグリング)から26 m(テニス)までの多様な奥行きのシーンを用いた。

これらのシーンのスケールは画面のサイズに応じて変えられた。画面サイズが異なるにもかかわらずシーンを同じスケールで表示してしまうと、画面内での被写体の位置や、画面枠と被写体の大きさの比が変わってしまう。これらの条件をそろえるために、画面サイズに応じてシーンの3次元スケールを変えた。具体的には、200インチの大画面に表示するシーンのスケールを現実世界と一致させ、ほかの小・中画面ではそれぞれ11.5/200倍、55/200倍に縮小した。なお、我々が普段視聴する2D映像でも、同じコンテンツが異なるサイズの画面に拡大・縮小して表示されており、同様のスケール変換が行われている。

実験では画面サイズ、両眼視差、運動視差の3つの要因を操作した。それぞれ、画面サイズが小/中/大の3水準、両眼視差があり/なしの2水準、運動視差があり/なしの2水準で構成される。各参加者が観察した刺激の総数は72(=6[シーン]×3[画面サイズ]×2 [両眼視差]×2[運動視差])である。

参加者は各刺激を2回続けて観察し、各インターバルの終了後に感じた印象の強さを回答した。各インターバルの長さは13秒で、開始前にそれぞれ2秒間のグレー映像を表示した。参加者は1表に示すような20組の形容詞対を用いて7段階で映像を評価した。これらの形容詞対は、高精細2D映像がもたらす印象の主要因子を求めた先行研究11)を参考に選定された。20組の形容詞対に対して一度に回答しようとすると、感じた印象を忘れてしまう恐れがあったため、参加者は各インターバル終了後、半分の10組の形容詞対に回答した。実験には立体視機能を有する48名が参加した。3つの画面サイズの順序効果を排除するために、参加者は6つのグループに分けられカウンターバランス*2がとられた。

データの分析では、まず因子分析により主要因子を抽出してから、各因子得点を用いて3要因の分散分析*3を実施した。今回用いた20組の形容詞対により3D表示がもたらす印象の強さを幅広く測ることができる。これらに潜在する因子を見つけられれば、より少ない次元で簡潔に効用を記述可能となる。これを目的として因子分析を実施した。因子数はKaiser-Guttman基準*4によって決定され、各因子の直交性を想定してVarimax回転*5が適用された。また、分散分析では有意水準*6をp=0.05とし、3段階の効果量η2の値*7(0.01, 0.06, 0.14)を基準として、これら以上のときにそれぞれ小、中、大程度の効果をもつと解釈した。ただし、過度な検出を回避するためp<0.05の場合でも、効果がとても小さい場合(η2<0.01)には有意でないものとみなした。

4.3D表示が強める印象とその効果の画面サイズ依存性

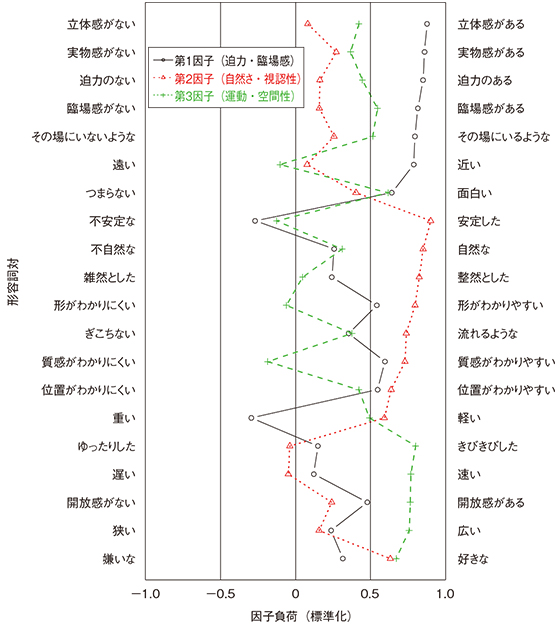

4図は因子分析の結果であり、それぞれの形容詞が主要因子にどの程度影響するかを横軸の因子負荷の値で表している。Kaiser-Guttman基準に基づき、主要因子の数は3つと求まった。各因子の情報の豊富さを表す固有値は11.5、3.5、2.4であり、大きいものから順に(a)迫力・臨場感、(b)自然さ・視認性、(c)運動・空間性と名付けた。各因子と因子負荷量の大きかった形容詞の組み合わせは以下のとおりである。(a)迫力・臨場感の因子に高い負荷をもつ形容詞は「立体感がある」、「実物感がある」、「迫力のある」、「臨場感がある」、「その場にいるような」、「近い」、「面白い」であった。(b)自然さ・視認性の因子に高い負荷をもつ形容詞は「安定した」、「自然な」、「整然とした」、「形がわかりやすい」、「流れるような」、「質感が分かりやすい」、「位置がわかりやすい」であった。また、(c)運動・空間性の因子に高い負荷をもつ形容詞は「きびきびした」、「速い」、「開放感がある」、「広い」、「好きな」であった。各因子の寄与率は0.317、0.277、0.251であった。また、累積寄与率は0.844であり、これら3つの因子で今回測った印象の大部分が説明可能である。

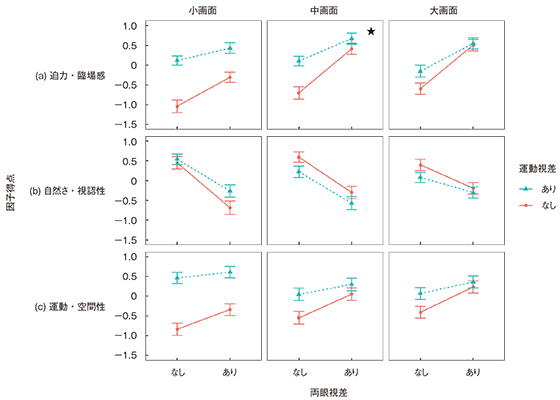

5図は各因子における因子得点を、3つの要因(画面サイズ、両眼視差、運動視差)の組み合わせでプロットしたものである。例えば、直線が右肩上がりの場合には、両眼視差の付与によってその印象が強まったことを意味する。また、青破線と赤実線の間隔が大きいほど、運動視差の付与によってその印象が強まったことを意味する。

各因子において、これら3つの要因の主効果*8、交互作用*9、単純主効果*10を分散分析で調べた。特定の画面サイズにおける両眼視差と運動視差の単純主効果について、要約を2表に示す。交互作用の有無にかかわらず単純主効果を解析することは一般的ではない。しかしながら、単純主効果は装置開発やコンテンツ制作において参考になることが予想されたため実施した。以下では主効果、交互作用についての詳細な分析結果について述べる。

※P:Positiveはその印象を強める効果、N:Negativeは弱める効果を表す。

カッコ内のS、M、Lはそれぞれ効果の程度が小、中、大であることを表す。

4.1 迫力・臨場感

(1)主効果

5図(a)は迫力・臨場感の因子得点を表しており、両眼視差と運動視差それぞれに、迫力・臨場感の印象を高める傾向があることを示している。具体的には、両眼視差に中程度の主効果があることが確認された(F(1, 47)=198.0*11, p<0.05, η2=0.081)。また、運動視差と画面サイズにはそれぞれ小程度の主効果があった(それぞれ、F(1, 47)=213.2, p<0.05, η2=0.047およびF(2, 94)=23.9, p<0.05, η2=0.011)。

(2)交互作用

5図(a)では列が左から右になるほど2本の直線の間隔が狭まっており、画面サイズが大きくなるにつれ運動視差による印象を強める効果が小さくなる傾向が表されている。実際に、画面サイズと運動視差の間には小程度の交互作用があった(F(2, 94)=38.3, p<0.05, η2=0.012)。一方、その他の要因の組、すなわち画面サイズと両眼視差、両眼視差と運動視差の間に有意な交互作用はなかった(η2<0.01)。また、3つの要因間(画面サイズ、両眼視差、運動視差)に有意な交互作用はなかった。(η2<0.01)

4.2 自然さ・視認性

(1) 主効果

5図(b)では、直線がすべて右肩下がりになっており、両眼視差を付与することで自然さ・視認性の印象が低くなる傾向が表されている。自然さ・視認性において、両眼視差の主効果は中程度であった(F(1, 47)=142.5, p<0.05, η2=0.081)。また、その他の要因(運動視差および画面サイズ)には有意な主効果はなかった(η2<0.01)。

(2)交互作用

要因間のすべての組合せで有意な交互作用はなかった。ただし、小程度の効果に近い交互作用が、画面サイズと両眼視差、画面サイズと運動視差の間にあった(それぞれ、F(2, 94)=16.2, p<0.05, η2=0.006およびF(2, 94)=24.7, p<0.05, η2=0.009)。

4.3 運動・空間性

(1)主効果

5図(c)は運動・空間性の因子得点を表しており、両眼視差と運動視差それぞれによって印象がやや強まる傾向があった。具体的には、両眼視差と運動視差にはそれぞれ小程度の主効果があった(F(1, 47)=77.0, p<0.05, η2=0.021およびF(1, 47)=197.9, p<0.05, η2=0.049)。また、画面サイズには有意な主効果はなかった(η2<0.01)。

(2)交互作用

5図(c)では、列が左から右になるほど2つの直線の間隔が狭まっており、画面サイズが大きくなるにつれて運動視差が印象を強める効果が小さくなる傾向が示されている。実際に、画面サイズと運動視差の間には小程度の交互作用があった(F(2, 94)=40.0, p<0.05, η2=0.017)。その他の組合せ(画面サイズと両眼視差、両眼視差と運動視差、3要因間)には有意な交互作用はなかった(η2<0.01)。

5.考察

実験から、画面サイズに応じて3D表示のもたらす印象の強さは常に一定というわけではないことが明らかとなった(2表)。特に、「迫力・臨場感」および「運動・空間性」の因子では、画面サイズと運動視差に交互作用があり、より小さい画面で運動視差の効果が大きくなることが示された。これは、画面サイズが小さいほど、より斜めから画面を見る頻度が高くなる12)ことに起因していると考えられる。画面サイズと両眼視差の間には、どの因子においても有意な交互作用がなかったことから、両眼視差の付与を検討する際には画面サイズを意識しなくてもよいことが示唆された。以上から、3D表示でもっとも恩恵を受けるのは画面サイズがより小さなディスプレーであり、画面サイズに依存する奥行き手がかりは運動視差で、そのときに強められる印象は「迫力・臨場感」および「運動・空間性」であることが明らかとなった。

4図に示された形容詞対と主要因子の関係は、3D表示の効用に関する別の実験にも活用できると考えられる。本研究で着目した画面サイズの他にも、画面の角度やコンテンツとのインタラクティブ性のような属性が3D表示の効用にもたらす影響を調べることも考えられる。4図を参照し、注目したい因子に高い負荷を持つ形容詞対だけを用いることで質問項目を絞るといった活用が見込まれる。

小さな画面において3D表示の効果が大きいという結果は、小さい画面で印象が最大となることを示しているわけではない。実際に5図(a)では、3D表示で「迫力・臨場感」の因子得点が最大となるのは小画面ではなく中画面において両眼視差・運動視差あり条件のとき(★)である。本研究の目的は、3D表示で印象が最大となる画面サイズを求めることではなく、2D表示と比べて3D表示をしたときに画面サイズに応じて印象がどれだけ強まるか(2表)を明らかにすることである。このような知見は、装置開発やコンテンツ制作者が3D表示の導入を検討する際に役立つ。例えば2表の右上隅のセル(★★)から、「迫力・臨場感」に対して大画面では運動視差の単純主効果が有意でないことがわかる。このことから、大画面で立体感や実物感といった「迫力・臨場感」にかかわる印象を高める目的で運動視差を付与するのは非効率的であるといった解釈が得られる。

4.1~4.3節の結果から、画面サイズの主効果があったのは第一因子の「迫力・臨場感」のみである。言い換えれば、「自然さ・視認性」や「運動・空間性」を高めるには、単に画面サイズを変えるだけでは困難なことが示された。一方、両眼視差および運動視差には「運動・空間性」において小程度の主効果があった(4.3節)ことから、3D表示には「運動・空間性」の印象を高める性質があることが示唆された。

両眼視差による「自然さ・視認性」の低下(5図(b))は、必ずしも両眼視差が不要であることを意味するわけではない。「自然さ・視認性」が低下した原因として、3Dメガネを用いた両眼立体視におけるクロストーク*12や輻輳・調節矛盾*13のようなアーチファクト(ノイズ)が考えられる。我々は日常生活で両眼立体視をしており、そのせいで「不自然さ」を感じることはないだろう。同様に、両眼立体視が原因で「物の形状」や「位置関係」がわかりづらいと感じることはないと考えられる。このことから、表示品質を実物体の像のものにより近づけられれば、この両眼視差による「自然さ・視認性」の低下は解消されると見込まれる。光学特性が実物体に近い高品質な表示方法は、空間像再生型のインテグラル3Dやホログラフィーなどを代表とし、盛んに研究・開発が進められている。また、両眼視差によって空間認知タスクの成績が向上する1) 9)といった利点も考慮して、両眼視差の付与を検討することが望ましい。

6.まとめ

本研究では、画面サイズに依存して、3D表示で強められる主観的印象の程度が変化することが明らかとなった。特に、小さい画面サイズでは運動視差によって「迫力・臨場感」と「運動・空間性」の印象がより強められることが示された。このような画面サイズに応じた3D表示の効用に関する知見は、将来の3D表示サービスにおける装置開発やコンテンツ制作の際に重要な指針になると期待される。

謝辞 本研究の実験デザインおよび実験結果の考察においてNHK財団 森田寿哉 上級研究員に多大なご助言をいただきました。ここに感謝の意を表します。

本稿は、海外論文誌 ACM Transactions on Applied Perception 誌に掲載された下記の論文をもとに加筆・修正したものである。

Y. Miyashita, Y. Sawahata, A. Sakai, M. Harasawa, K. Hara, T. Morita and K. Komine: “Display-Size Dependent Effects of 3D Viewing on Subjective Impressions,” ACM Trans. Appl. Percept, Vol.19, No.2, Article 5(2022).