新型コロナ第8波か オンライン診療拡充へ

- 2022年11月30日

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念され、発熱外来がさらにひっ迫する恐れが指摘されています。神奈川県ではひっ迫を和らげようと、オンライン診療の拡充を進めています。

新型コロナとインフルエンザ同時流行?

神奈川県ではこの冬、新型コロナとインフルエンザが同時に流行した場合、外来の受診を希望する人は、1日最大3万5000人にのぼると試算しています。

一方、発熱外来で対応可能なのは1日3万人ほどで、5000人分が足りなくなるとみています。

そこで重症化リスクが低く、症状が軽い人については、オンライン診療を行うよう医療機関に呼びかけていますが、対応している機関は多くありません。

オンライン診療対応は2割

10月、県が発熱外来を行っている医療機関に調査したところ、回答があった1028の機関のうち、コロナ患者をオンライン診療で診ていると回答したのは2割余りの237にとどまりました。

新たにシステムを構築するのに手間や費用がかかることや、直接診察をせずに正確な診断ができるのかといった不安があることで、導入に慎重な医療機関が多いということです。

オンライン診療増へ「指南塾」

そこで県は11月、医療機関向けに「オンライン診療指南塾」などと題したウェブ上での研修会を開きました。

この夏の第7波でオンライン診療を行った医師や、システムを構築する事業者が、ノウハウなどを説明しました。

また、オンライン診療を始めるための初期費用を補助する制度もつくり、協力を呼びかけています。

新たに始める医療機関は

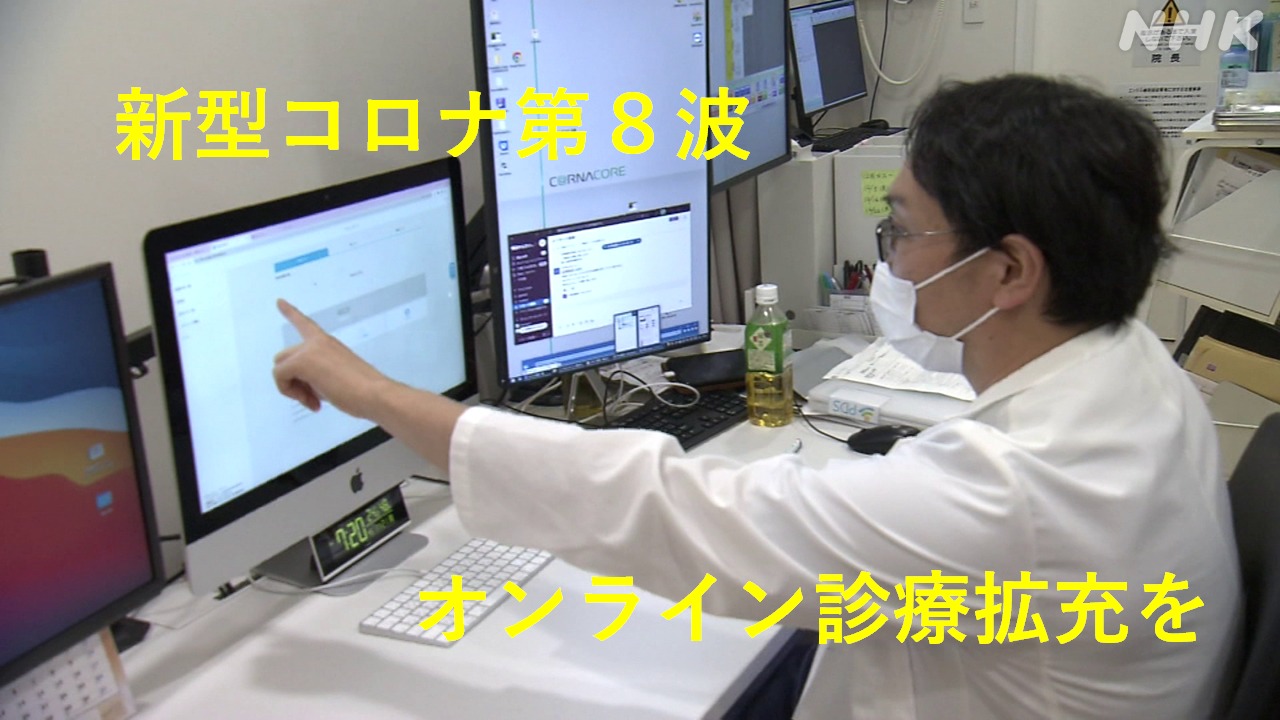

横浜市神奈川区の「横浜かんだいじファミリークリニック」では、12月からオンライン診療を取り入れることにしました。

今月に入ってから、発熱外来を受診する患者が急増。

対応できるのは1日に20人が限界で、診察を断らざるを得ないケースも増えています。

年末年始にむけてさらに患者が増えれば対応しきれないと考えています。

専用のシステムを導入し、準備を急いでいます。

オンライン診療を導入すれば、診察の時間が大幅に短縮でき、これまでの倍の患者を診られると考えていますが、ほかの病気や重症化のリスクを見落とさないよう、必要な場合はクリニックに来てもらって検査などを行うことにしています。

だいぶ前からオンラインを導入するためにいろいろ準備してきたので、なんとか始められそうです。インフルエンザが流行すれば、新型コロナとの同時感染などで高齢者を中心に重症化する人が増える可能性もあるので、患者さんが路頭に迷わないように、できるだけ対応していきたいです。

県民にも協力呼びかけ

県は患者側にも理解を求めることが必要だとして、重症化リスクが低く、症状が軽い人にはできるだけオンライン診療を利用してもらえるよう、呼びかけています。

黒岩知事

インフルエンザの同時流行が起きた場合、発熱患者がぜんぶ医療機関に押し寄せたらパニックになる。医療機関を守るためにもオンライン診療の活用は非常に重要だ。患者の立場からすると、やり方がわからない人もいると思うので、しっかり説明して、理解を求めていきたい。