子どもたちの放課後を救え!学童保育の鍵は“学校の活用”

- 2023年6月6日

今や子どもたちの「放課後の居場所」として欠かせない学童保育。

ただ、実際は施設不足で待機児童となったり、多く受け入れ過ぎて過密状態となったりしている現場が多くなっています。

そんななか、「学校の空き教室が使えないか」と取材していると、自治体をあげて学校施設の活用に力を入れているところがありました。

私たちは早速、足を運ぶことにしました。

(首都圏局/記者 氏家寛子)

“自由に選べる” 放課後とは

訪ねたのは、千葉市の稲浜小学校で運営されている「アフタースクール」という放課後の居場所です。月曜日から土曜日まで開設され、平日は毎日およそ60人が過ごしているそうです。

ここでは、市から委託をうけたNPOが、保護者が働いているかどうかに関わらず、希望するすべての子どもを受け入れています。利用時間は午後5時までですが、親の就労状況によっては、午後7時まで利用できます。

この日は、午後2時半をすぎると、授業が終わった子どもたちが校舎の一角にある専用室に次々と入室してきました。

このうちのひとり、3年生のひなこさん。

ランドセルを下ろしたあと、職員に見送られ向かった先は、体育館です。

この日は、地元の体操教室の先生が講師を務める「体育体操」のプログラムが開かれ、10人あまりの子どもが、跳び箱やマット運動などに挑戦。

ひなこさんも楽しそうに参加していました。

楽しい!できるようになったのは、倒立が2秒止められるようになったこと。

実は同じ時間、別の教室では、「英語」のプログラムも行われていました。地元で英語教室を開く先生が講師を務め、4人の子どもがカードを使った、ゲームを楽しんでいました。

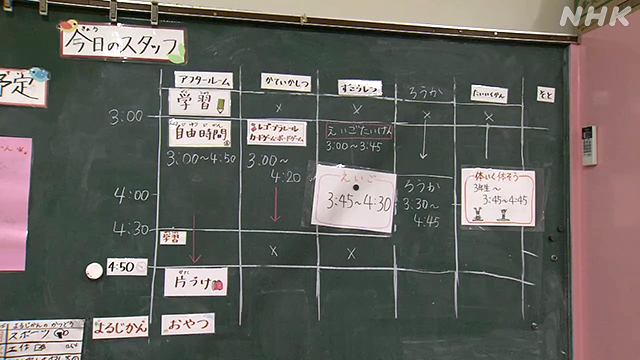

アフタースクールの時間割

このアフタースクールでは、専用の部屋以外にも複数の活動スペースを確保し、家庭科室ではカードやボードゲームなどの遊び、図工室では「英語」、体育館で「体育体操」に取り組んでいました。雨だったこの日は、廊下にも遊べるスペースを設けていました。

どうやって可能に?学校施設の活用

取材して、ほかの公立の学童と大きな違いを感じました。子どもたちが過ごす部屋が1つだけだったり、日常的なプログラムがなかったりするところが少なくないからです。

まず、1番大きいスペースの問題についていうと、鍵となっていたのが、ここが文部科学省の「放課後子ども教室」と、こども家庭庁の「学童保育(放課後児童クラブ)」の機能を併せ持つ、いわゆる“一体型”の居場所となっている点でした。

学童保育は自治体の福祉部局が所管することが多く、教育委員会の所管にある学校の施設の活用は、いわゆる“縦割り”の問題でなかなか進まないという声も聞きます。しかし、ここでは両者が協力することで、それを可能にしていたのです。

取材したアフタースクールでは、1階の専用室のほか体育館、さらに2階と3階の特別教室を学校から借りて活動していました。

おもちゃをしまう専用ロッカー

さらに、それぞれの階の廊下には、おもちゃを持ち運ぶ手間を省き、遊びの時間をしっかり確保できるよう、おもちゃをしまう専用ロッカーも設置するなど細かい部分でも協力関係を築いていたのです。

学校と日誌で情報共有

アフタースクールと学校との信頼関係を築くためのツールのひとつが、運営するNPOがつけている日誌です。

4月のある日の日誌を見せてもらうと、初めてアフタースクールを利用した子どもがどう過ごしたかや、子どもがトイレの紙を使いすぎて詰まらせてしまったことなど事細かに記録されていました。

NPOは毎日、学校にこの日誌を届けます。

こうしてもたらされる情報は、学校にとってもメリットが大きいといいます。

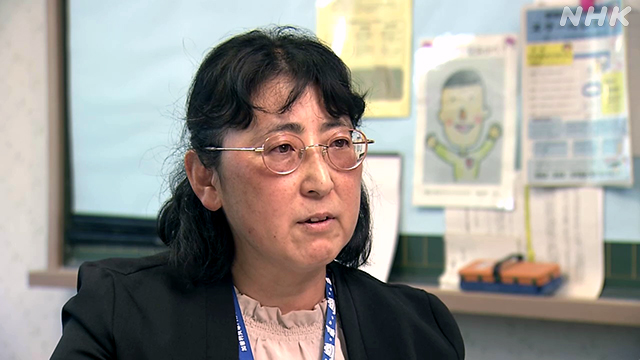

稲浜小学校 平川紀子校長

「放課後のリラックスできるタイミングだからこそ、子どもたちから、悩んでいることやつらいこととかポッというようなことばが出てくることもあります。それを拾って伝えてくれれば、学校が対応できることもあるかもしれません。学校にいてもアフタースクールにいても、同じ子どもなのでそこはある程度お互いに譲り合いながら連携しながら見ていくことは大切かなと思っています」

「市民先生」が活躍!

さらに、運営に携わるスタッフの確保にも工夫がありました。

このNPOでは、地域の中から、子どもたちにさまざまな知恵や技術を授けてくれる住民や専門家を探しだし、“市民先生”として活動に協力してもらっているのです。

市場価格より安い料金でプログラムを提供することができるといいます。

書道のプログラム

さらに、多様な経験の機会を通じて、子どもたちに好きなことや得意なことを見つけてもらおうと、子どもたちの希望を聞きながらさまざまなイベントも用意しているということです。

利用者の満足度も高い

稲浜小学校のアフタースクールは子どもや保護者からの評判もよく、当初の想定を超え、全校児童の60パーセント近くが利用登録しているということです。

子どものやりたいことを聞いて、尊重してくれるところがいいなと思います。娘は、積極的な方ではないと思いますが、ここでは自分の個性が出せているようです。

いろいろやりたい習い事があるなかで、送迎なしで体験できてありがたいです。

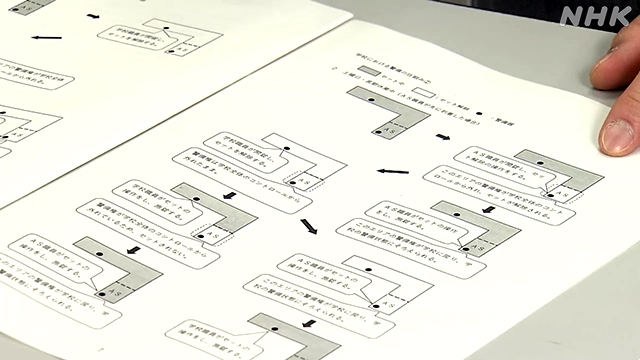

どう乗り越えた?行政の“縦割り”

千葉市では今後、アフタースクールを107ある小学校のうち、98校に導入すると打ち出しています。一般的に、学童を所管する福祉部局と学校を所管する教育委員会には壁があると言われています。いったいどうやって、そこを乗り越えたのでしょうか。

放課後子ども対策担当の上田昌弘課長に話を聞くと、千葉市でも、多忙な教員の中には、放課後や長期休み期間に子どもたちが学校施設を使うことで、教員の業務負担が増えたり、トラブルが起きた時に責任が生じたりすることに懸念する声が上がったそうです。

そこで、上田さんたちは、市内の校長や教頭の代表らと半年かけて議論を重ねました。

そうして作り上げたのが、「アフタースクール導入・運営マニュアル」でした。校舎の施錠から、トラブル時の責任について、どこまで学校側が負うかなど具体的に盛り込み、負担が大きくならないよう配慮したといいます。

財源は?

さらに、子どもたちを安全に見守るためには十分な人の配置も不可欠で、そのための財源の確保も重要です。

千葉市ではアフタースクールの事業を推進するため、今年度までに開設した34校分の運営委託料と、来年度開設する10校分の準備経費などとして、11億円あまりの予算を今年度予算に計上しています。

さらに、利用者に負担を求めている点も見逃せません。

アフタースクールでは、午後5時までの利用でも月額3500円を保護者に負担してもらっています。(※所得が一定水準を下回る世帯は、半額または無料)

すべてを市が負担するのは財政的に厳しいため、保護者にも一定の負担をお願いしているというのです。

千葉市教育委員会放課後子ども対策担当 上田昌弘課長

「親の就労にかかわらず、すべての子どもたちが良好な環境で放課後を過ごせるような環境を整えたい。ただ、間口を広げたからといって質を下げるわけにはいかないので、安全安心に過ごせるような人の配置や学校施設の活用が不可欠です。そして、それらを賄う予算として保護者にも応分の負担を求めているのです」

取材した千葉市のアフタースクールを運営する、「放課後NPOアフタースクール」の平岩国泰代表理事は、多くの人数がカバーできて安全安心の場所になる、学校施設の活用を広げることが、放課後問題を解決するための1丁目1番地だといいます。

「放課後NPOアフタースクール」平岩国泰代表理事

「小学生だけで家にひとりでいるというのは健全育成の面でも防犯面でも心配だという保護者も多く、安全安心で誰でも来られる居場所は必要。また、豊かで多様な体験をするなかで自分の好きなことを見つけて、自己肯定感やウェルビーングにつながる機会も大切です。学校は多くの子どもをカバーできる活動場所で賃料もかからないので、社会資源として最大限活用されるべきだと思います」

取材後記~ほかの地域にも広げられるか

学童は、成績評価のない子どもの遊びと生活の場です。家族も学校の先生も見ることがない、子どもの顔を見ることができるといいます。ある意味では、学校以上に子どもたちの良さや課題も見ることができると思います。だからこそ、アフタースクールのように、学校との連携が進めば、子どもにとっても非常に有益なことではないでしょうか。

ユニークな発想により、普通教室の活用を進めている自治体もあります。

三鷹市の一部の小学校では、一年生の授業が終わると、教室の後ろにある子どもたちの私物が入ったロッカーの前にシャッターが下ろされます。これは、放課後の遊び場として、普通教室を安心して開放するための工夫だということです。

ただ、そもそも多くの学童では、運営費が十分でないことなどから、職員の確保にも苦労しています。また、働き方改革の中、学童と学校の双方に、今以上に仕事を増やしたくないという雰囲気や縄張り意識のようなものがあるところも少なくないようです。

こうした取り組みが多くの地域に広がるには、やはり国によるさらなる支援が欠かせないと感じます。

今、こども家庭庁ではこの学童や保育に関する議論が進められています。私たちも引き続きこれらのテーマを取材していきます。

ぜひみなさんの体験や意見をこちらまでお寄せ下さい。