“ことばのヤングケアラー” 外国人家庭の子どもを支えるために

- 2022年11月25日

パキスタンから群馬に来た彼は、当時9歳。

両親は、日本語を話せず、読み書きもできなかったため、小学校で日本語を学んでいた彼が、ことばの面で一家を支えてきました。役場では両親の通訳をして、提出する年金の書類も代わりに書きました。

“ことばのヤングケアラー”でした。

そして、14年後の今、彼は同じような状況にある外国人の家庭を支えようと動き始めました。

(前橋放送局/キャスター 菅原成美)

上達する日本語 増える負担

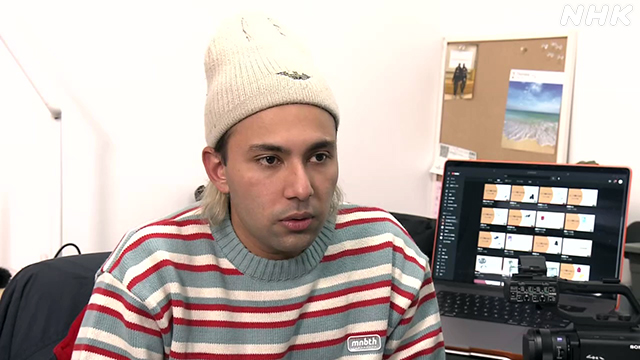

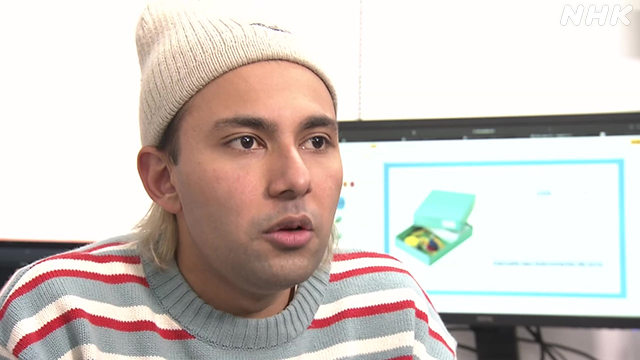

パキスタン出身のアジズ・アフメッドさん、23歳です。9歳の時、両親の仕事の関係でパキスタンから群馬県榛東村に家族で引っ越してきました。

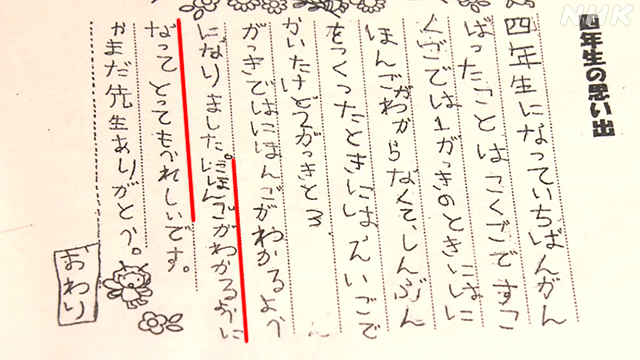

自宅には、日本に来て間もない時から書いてきたさまざまな文章が大切に残されていました。

これは小学4年生の時に、初めて日本語で文章を書いた時の様子ですね。

そこにつづられていたのは「日本語がわかるようになってとってもうれしい」という思い。慣れない言語を懸命に勉強したのは、自分のためだけではなく、家族のためでした。

アジズさんと両親

日本語が、ほとんど話せなかった両親。

一方、きょうだいの一番上で、小学校で日々、日本語に触れていたアジズさんは、まさに「ことばのヤングケアラー」だったのです。

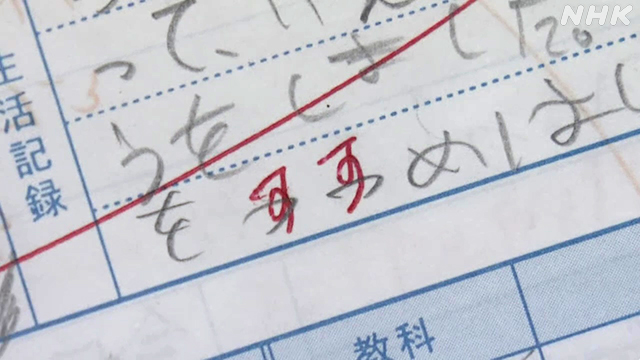

日本人の同級生に1日でも早く追いつきたいと、来る日も来る日も、日本語を書き続けては直されました。その繰り返しで上達したものの、その分、家庭での負担は増していきました。

病院や市役所に行く両親の「通訳」として付き添うために学校を休んだり、両親の年金のための書類を代わりに書いたことさえあったといいます。

アジズ・アフメッドさん

「小学4年生の子どもが年金の書類を書かなきゃいけないから、年金をまず理解しないといけないので、そこでいろいろ勉強して、かなり苦労しました」

両親は今も、アジズさんへの感謝を忘れることはありません。

家族のためにちゃんと時間を作って全部やってくれた。全部…全部…書いてくれた、書類とか、いろいろ。

外国人家庭 保護者の“誤解”

家族を支え続ける一方で、勉強を続けて大学まで進んだアジズさん。徐々に、同じような境遇にある外国人の家庭に、思いをはせるようになりました。そして、思いを形にしました。

それが「共に暮らすプロジェクト」と名付けられたこちらのページです。

おととし、大学在学中に立ち上げて、前橋市で映像制作会社を経営するようになった今も、ボランティアで動画を制作し掲載を続けています。

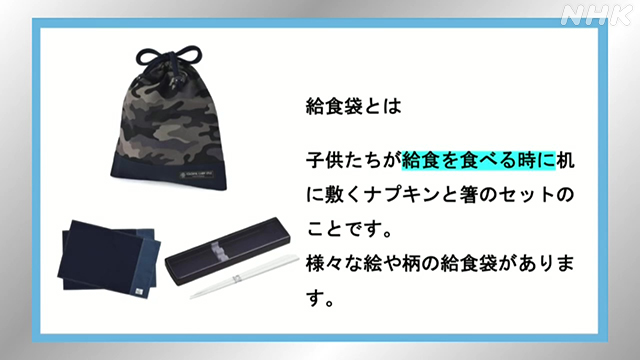

算数ボックス、給食着、習字道具…。

日本の小学校に通ったことがあれば、当たり前のように知っている内容を紹介する、外国人の保護者向けの内容です。

アジズ・アフメッドさん

「(外国人の)子どもが親とコミュニケーションをとる時に、ミスアンダースタンディング(誤解)が多く起きるんですね。保護者は日本の学校に行ったこともないですし、中を見たことがないので」

アジズさんは、みずからの過去の苦労について「克服してきたからこそ今がある」と、あくまで前向きに捉えています。ただ、その反面、それから10年以上たった今も「ことばのヤングケアラー」となる外国人の子どもがいる現状について変えていきたいと強く思っています。

状況は今も変わらない

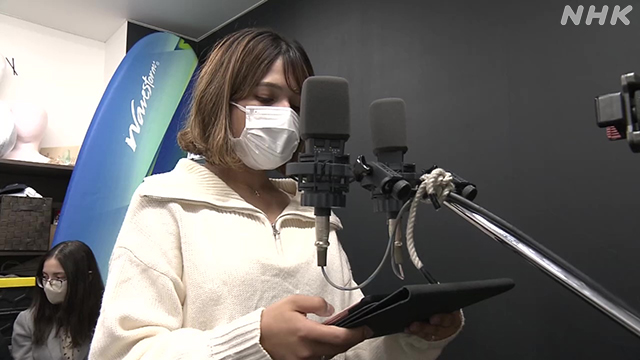

その思いに仲間たちも応えています。外国人の保護者をサポートする動画の制作に、力を貸してくれているのです。

今、力を入れている多言語での収録に協力しているのが、その1人、ペルー人のムロ・オリバリ・ブルネラさん。ポルトガル語とスペイン語を担当しています。

かつてはアジズさんと同じ「ことばのヤングケアラー」として、一家で通訳の役割を担ってきました。今は、群馬県内の小・中学校で外国人の子どもを支援しています。

ムロ・オリバリ・ブルネラさん

「今、学校現場で働いていますが、当時と状況は変わっていません。両親が外国人であるという理由で、子どもが、子どもらしいことをできないという状況はかわいそうです」

家族を支える。

そのために、幼い子どもが日本語をまだ十分に身につけられていない段階で、学校を休むことで勉強に遅れが出てしまうこと、また、将来的な進学にも影響が出ることを、ブルネラさんは懸念しているのです。

外国人家庭の保護者支援に力を

アジズさんを支える人の中には、大学時代の恩師もいます。

竹内愛さんです。

共愛学園前橋国際大学で准教授を務めていて、世界各国の教育制度などを研究しています。外国人の子どもの保護者への支援に、もっと力を入れるべきだと強調しています。

共愛学園前橋国際大学 竹内愛准教授

「外国ルーツの子どもの問題は、どこか一部の学校で起きている問題ではなく、日本のいろいろな所で、実際に起きていることです。社会の問題として、みなさんに意識していただくことが、まずはスタートではないかと思っています」

そのうえで竹内准教授は「保護者が子どもの教育を理解しているかどうかで、その子どもの学校でのパフォーマンスは変わる。そういった面でも(外国人の家庭の)保護者の支援を充実させていくことが大切だ」と話していました。

“共に暮らす”ために

協力してくれる仲間と共に。アジズさんは今後、日本で暮らす上で必要な幅広い知識を伝える動画を、さらに発信していこうと考えています。

アジズ・アフメッドさん

「私と同じように(外国に)ルーツがある子どもが日本に来た時に、動画が1つの入り口としてサポートになるのではないかなと思っています。最終的には、日本に来た時にこのアプリケーションを入れたら日本での暮らし方がすべて分かるよという、完全な1つのマニュアルができたらいいなと思っています」

ヤングケアラーの問題が注目され、多くの自治体で支援制度の導入などの動きが広がっています。ただ、その一方で、外国にルーツがある子どもが「ことばのヤングケアラー」となる現状は、アジズさんやブルネラさんが子どもの時から、今も変わっていません。

支援の手がまだまだ届いていない子どもたちがいるという実態をまず直視し、「共に暮らす」上では何が必要か、考えていくことの大切さを強く感じた取材でした。

NHKではこれからも、ヤングケアラーについて皆さまから寄せられた疑問について、一緒に考え、できる限り答えていきたいと思っています。

ヤングケアラーについて少しでも疑問に感じていることや、ご意見がありましたら、自由記述欄に投稿をお願いします。