ウクライナに抑留の元日本兵 ロシア侵攻で今訴えたいこと

- 2022年9月29日

ロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナ。先の大戦のあと、この地に抑留された元日本兵がいたことをご存じでしょうか。

終戦後、旧ソ連によるシベリア抑留を経験した男性は「帰国できる」と言われて乗せられた列車で当時、ソ連の一部だったウクライナに連れて行かれました。

帰国の希望も遠のくなか絶望を感じたという男性。

そんななかで支えになったのは現地の人からかけられたある言葉でした。

ロシアによるウクライナ侵攻を特別な思いを持って見つめる元日本兵の男性。今訴えたいこととは何か、取材しました。(首都圏局/記者 鵜澤正貴)

「ウクライナのザポリージャへ」

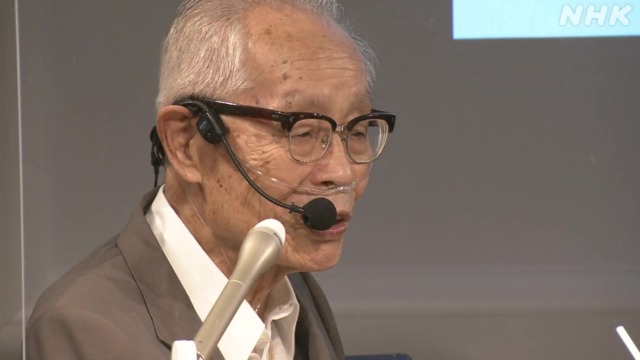

9月18日、東京・新宿にある、平和祈念展示資料館で戦争体験についての講演会が開かれました。

語ったのは福生市に住む近田明良さん(9月18日時点 96歳)。

戦後まもないころ、当時、ソ連の一部だったウクライナで経験した出来事でした。

近田明良さん

「今、ちょうど原子力発電所があるところ、ウクライナのザポリージャに向かっていったわけです。私たちはそこで、ドイツとの戦争で破壊された水力発電所の復興作業をドイツ人やハンガリー人とかのグループとやってきました」

19歳の日本兵 “終戦後の戦闘”

東京出身の近田さん。1945年2月、学生だった19歳の時に召集され、中国東北部の満州に出征しました。

満州では、訓練を受けたり、銃の製造に関わったりして過ごし、出征から半年後、終戦を迎えました。

玉音放送を聞き、「戦争が終わった、これで日本に帰れる」と思ったその日の晩、突然、中国共産党軍が攻めてきたといいます。

それまで訓練でしか、銃を撃ったことがなかった近田さん。終戦の日に初めて、いやおうなく戦闘に参加することになりました。

近田さん

「人に向けて銃を撃つというのは初めてでした。でも撃たなければこちらがやられますから、火の出る、明るい方向に向かって、皆と一緒にバンバン撃つしかなかったのです」

明け方には戦闘は終わりました。近田さんは生き残りましたが、すぐそばでは戦友が倒れ、亡くなっていました。

近田さん

「戦争が終わってもこういうことになるのか。どうしてという思いでした。戦友がいた場所は、私とほんのわずか1メートルの違いでしたから、私の代わりに亡くなったんじゃないかと思いました。彼は人柄も良く、親しくしていたので、いま思い出しても残念です」

偽りの「ダモイ」 過酷なシベリア抑留

やがて、日ソ中立条約を無視するかたちで対日参戦していたソ連軍によって、武装解除を受けた近田さんたち日本兵。

「ダモイ」

ロシア語で「帰国」と言われ、次々に列車に乗り込みました。

しかし、向かった先は日本ではありませんでした。

近田さん

「もう戦争は終わったから、お前たちは『ダモイ』だと言われ、もう皆いよいよ帰れると喜びました。それなのに列車が北に向かったので、不安になったんですね。でも違うルートで帰るのかなとまだ素直に信じていたわけです。しかし、どんどん西に向かっていく。太陽の動きでわかるんです。途中までは皆、雑談もしていたのに、もう半分あきらめて、不安でいっぱいになり、会話がなくなりました」

行き着いた先はシベリアでした。いわゆる「シベリア抑留」の始まりです。

シベリアでは、マイナス20度にもなる酷寒の中、木の伐採などの過酷な労働を強いられました。

近田さん

「『ダワイ』って、急げって意味なんですが、『ダワイ、ダワイ』、ばかやろう、急げ、早くしろと毎日言われ、銃で脅されながらの作業でした。とにかく寒いし、非常にそこでの生活は厳しかったです」

抑留先での非常に厳しい食生活

食料の黒パンも、不公平がないよう、時間をかけて、手作りのてんびんで均等に分け合ったといいます。

近田さん

「パンのひとかけらでも生死に関わることですから。もう皆、目が“餓鬼”のようでしたね。分ける人を監視するわけです。皆、4か所あるパンの角を欲しがるんです。重さは同じでも角は堅いから少し腹持ちがいい気がするんです。これはジャンケンで決めました。当時を思うと、今は食べ物があるだけで、不平はひと言も言えませんね。常に感謝の気持ちです」

ここでも近田さんは親しかった戦友の死を記憶しています。

ある晩のこと、戦友がソ連兵に撃たれて、亡くなったのです。

抑留中に撃たれて亡くなった人を描いた絵

戦友は脱走しようとしたと勘違いされたといいます。

本当はみんなのために水を確保しようと、踏み荒らされていない場所の雪を取ろうとしただけでした。

近田さん

「その人は私より年上でしたが、小学生くらいの男の子の小さな写真をいつもポケットに入れていて、夜寝る前とか『俺の息子だぞ』ってよく見せてくれていたんです。いずれは帰れるという希望を持ちながら、殺されてしまった。それぞれ家族がいるわけですから、彼の家族はこれからどうなるのかと思いましたね。非常に記憶に残っています」

行き着いた先はザポリージャ 絶望の日々

シベリアでの厳しい抑留生活が始まって8か月。日本への帰国の話が出てきました。

別の収容所に移動させられる人を描いた絵

しかし、乗せられた列車が向かった先は、またしても日本ではありませんでした。

近田さん

「今度は間違いなく『ダモイ(帰国)』だってことで、もう皆、本当に喜んで列車に乗り込みましたね、その時は。でもまた列車が日本と反対の西へ向かっていくんです。また『ダモイ』がふいになりました。戦に負けるっていうのはこんなに悲惨な思いをしなきゃいけないのかと思いましたね。でもまだ生きているだけいいと自分を慰めて、列車に身を託していました」

近田さんが作成した地図

約1か月の間、列車で揺られ、降り立った場所は、遥か西、当時ソ連の一部だったウクライナのザポリージャ。

ザポリージャは、今、ロシアによる軍事侵攻下で、原発への砲撃などが報じられている地域です。

日本からの近田さんのここまでの移動距離は約1万キロにも達しました。

当時、ザポリージャに連行された日本兵は1200人あまりとされています。

この地で、ドイツ兵などの抑留者とともに、独ソ戦で破壊された水力発電所の復旧工事を命じられたといいます。

一輪車で重いレンガやセメントを運ぶ作業で、特に夜間は暗く、危険を伴いました。

近田さん

「ここで一生涯が終わるのか。帰れないのか。帰るという話はもう全然なくなりました。何しろ毎日が無事に終わればいい。きょう1日が終わってよかった。それだけの気持ちですね」

支えとなったウクライナ人の言葉

1年ほどがたち、帰国への望みも失いつつあった近田さん。その後の支えとなる、ある出来事がありました。

現場を監督するウクライナ人が、近田さんたち日本人に、突然、近づき、声をかけてきたのです。

「あんたたちも、いつか必ず帰れるんだから、健康だけはもう気を付けて、体を壊さないようにしていれば、必ず帰れるぞ」

この現場監督の男性は、父親が日露戦争で日本の捕虜になったと話したといいます。

その際に、収容所で丁寧に扱われたことを父からよく聞かされていたというのです。

近田さん

「いつか必ず帰れるという言葉を現地の住民から聞いたのが、すごく私自身はこう励みというか、何か心の中にこう光がサーッと出たような、やっぱり帰れるんだ、いずれは帰れるんだっていうようなそういう気持ちが出てきました。すごくうれしかったですね」

やがて、近田さんはミシンが使えたことから、服の修理工場での作業にあたることになりました。

屋外での作業よりは、体がいくらか楽になったといいます。

このとき、捕虜たちで撮った写真が残っています。

日本に帰る際に、写真はすべて没収されたということですが、仲間のひとりがパンツの中に入れて隠し、持ち帰ったものをあとで複製してもらったとのことです。

ついに果たせた“ダモイ(帰国)”

そして、1948年の秋、ようやく日本への帰国がかないます。

今度こそ、列車は、日本がある東の方角に向かい、極東のナホトカに到着しました。

船で日本に向けて出発するにあたり、最後に、当時のソ連の最高指導者、スターリンに感謝を伝える書面を書かなければいけなかったといいます。

近田さんはその時のことを悔しそうに語りました。

近田さん

「『スターリン大元帥陛下、長い間、お世話になり、ありがとうございました』と書かないと、『お前まだ残れ』なんて言われるから、心にないようなことをきれいな言葉で書きましたけどね。こんなことをしておいて、何言ってんだと思いながらね。皆、そう思っていたと思います」

資料 抑留者の帰国の様子

近田さんは、帰国してから、抑留中に父親が亡くなっていたことを知ります。

終戦後、すぐに帰国できていれば、もう一度、会うことができたはずでした。

母や弟たちの生活もあり、すぐに働き始めようとしましたが、「抑留者はソ連の共産思想に染まっているのではないか」と差別を受け、いくつか就職を断られました。

その後、就職が決まり、家庭も持ち、いまではひ孫も4人います。

抑留中のことは時折、家族に話すことはあっても、つらい話であるため、外で話すことはほとんどありませんでした。

しかし、終戦から70年ほどがたち、老人会で求められたことをきっかけに、平和のためになるのならと、証言をしていくことを決めたのです。

今、ウクライナの人たちを思う

帰国から74年。ウクライナは、戦禍の中にあります。

ウクライナの住民がロシア側に連行されているという報道も出る中、声をかけてくれた現場監督の家族など、ウクライナの人たちを心配しています。

近田さん

「特に監督さんの家族のことがふっと思い出されましたね。どういう状況になっているだろうと。ウクライナの人たちが私たちと同じように、収容所ではないにしても、そういうところへ回されていないかと、そのことが非常に心配になりましたね」

18日に行われた講演。近田さんが資料館で講演するのは、コロナ禍の影響もあって、4年ぶりのことでした。

近田さんはこう訴えました。

近田さん

「亡くなっていった戦友たちのことはいつでも思い出します。いまウクライナでこういう悲惨な模様になっています。あの人たちが、77年たったいま、同じような苦しみをしているかと思うと、一刻も早く、この争いを収めてほしい。

どんなに人と人の争いが醜いものか、それをよく、私の体験、ほんのわずかなことですけど、私のわずかな体験をひとつ皆さん心に置かれて、これからの次の代の人にそれをしっかり伝えていっていただきたいと思います」

涙ながらに語っていらっしゃって、情景が浮かんで、切実に心に残りました。

どんどん戦争を体験された方たちは減っているので、私たちも聞いておくべきだし、

その上でどうすればいいのかちゃんと考えていかなければいけないと思います。

近田さんは講演会のあと、力を込めてこう語りました。

近田さん

「息の続く限りはしっかり伝えていきたいです。そういう気持ちが今強いですし、これからもそうしていきたいと思っております」

取材後記

近田さんは9月21日で97歳になりました。長時間、話を続けるのは体力的に厳しくなっていますが、それでも「亡くなった戦友のためにも伝え続けたい」とみずからを奮い立たせています。

その一方で、「自分だけが生き残り、ここまで長生きして、話をするというのは気持ちの上で負担だなと感じることもある」とも語っていました。戦争からどれほど年月がたっても、“生き残った”人の心の傷が消えることがないということを痛感せざるをえませんでした。

ウクライナ侵攻が続く中、近田さんが必死の思いで語った「これからの次の代の人に伝えていってほしい」という言葉をしっかりと受け止めたいと思いました。