写真家・大石芳野 瞳の奥に残る戦争の記憶を撮り続ける

- 2021年11月5日

高橋光子さん(武蔵野市・2021年)(c)Yoshino Oishi

静かにレンズを見つめる瞳。この女性は学生時代、動員された工場で日本の勝利を信じ風船爆弾の気球を一生懸命に作っていました。そのまなざしの奥に潜む、戦争の記憶を写真として残そうとしているのが写真家の大石芳野さんです。モノクロの写真に写しとられた、消えることのない戦争の記憶をみつめます。

(映像センター/カメラマン 櫻山恭子)

瞳の奥の戦争 撮り続けて

大石芳野さん(78歳)は、20代の頃から世界中を歩き、戦争や紛争の陰で苦しむ人々をカメラに収めてきました。ベトナムやカンボジア、アフガニスタンなどをはじめ、国内では広島、沖縄などに何度も通いつめて取材。大石さんのまなざしは戦場そのものではなく、常に戦いの犠牲となり苦しむ市民へ向けられていました。

虐げられた人々の瞳に宿るものを写し取ったその写真は、戦争に対する強いメッセージが込められ、見る人を引きつけてきました。

タリバン軍に母親を殺された兄と妹。破壊された村に戻った。(アフガニスタン・2002年)

(c)Yoshino Oishi

民族闘争で家を燃やされた少女(コソボ・1999年)(c)Yoshino Oishi

武蔵野で生まれたテーマ 戦争の記憶と向き合う

その大石さんに新たなテーマをもたらしたのが、10年前に移り住んだ東京・武蔵野市でした。緑が多く、暮らしやすいことから都心を離れた大石さん。それが縁となり、この町の戦争の記憶と向き合うことになったのです。

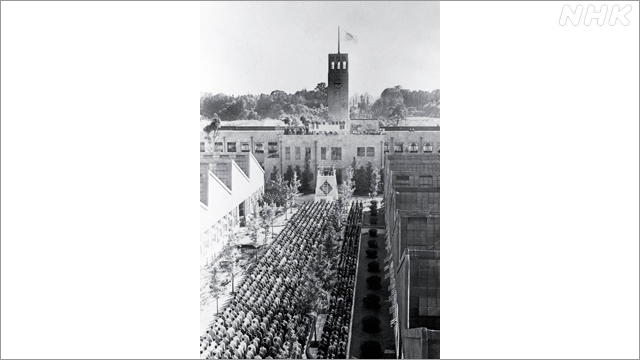

かつて武蔵野市には、戦闘機のエンジンを製造する「中島飛行機武蔵製作所」がありました。工場は重要な軍事施設としてアメリカの攻撃対象となり、1944年11月24日に初めて空襲を受けました。この空襲のあと、日本各地への本格的な空襲が始まったとされています。

当時の中島飛行機武蔵製作所(提供:SUBARU)

終戦まで合計9回も繰り返して行われた空襲では、工場の人だけでなく周辺の住民も含め多くの人が犠牲になりました。空襲から77年、当時の空襲を目の当たりにした人たちの体験を少しでも多くの人に伝え残すため、武蔵野市は市内に住む大石さんに写真展の開催を依頼することにしたのです。

凄惨な記憶と笑顔

大石さんが被写体の一人に選んだのは武蔵野市に住む島津好江さん、88歳です。島津さんは戦後、一人息子を授かりましたが35年前に夫が亡くなり、今は一人暮らしをしています。去年の夏、大石さんははじめて島津さん宅を訪ね、当時の空襲の話に耳をかたむけながら、カメラのファインダーを覗きました。

明るい人柄の島津さんは、子どものころから近所の男の子たちと戦争ごっこで泥だらけになりながら遊ぶ活発な女の子だったそうです。しかし、武蔵野を襲った空襲の体験は、想像を絶するほど凄惨なものでした。

島津さんの実家は、広大な土地を中島飛行機に提供した大地主。家も工場の近くに立っていました。そのため空襲の被害もすさまじかったといいます。ある日、屋敷近くにあった敵機を迎え撃つための高射砲台が空爆を受けました。そこには28人の兵士がいましたが、爆撃とともに兵士の体がばらばらになって、家の屋根や庭に降り注いできたといいます。島津さんたちは散らばった兵士の骨や肉片を拾いました。

また、直前まで一緒に遊んでいた友人の家に爆弾が落ち、一家10人が亡くなりました。小学5年生だった島津さんは、母親と担架でその家族の遺体を運んだそうです。

島津さん

「首がない、泥だらけの死体を担架で運んだの。私は担架の前にいたから重くて、お母さんがどんどん押すものだから転んでしまって。そうしたら担架から遺体が放りだされて、それをまた積みなおして…」

聞いているほうが言葉を失うような話を、島津さんはまるで最近あったことのように淡々と話します。子どもに遺体を運ばせるなど今では考えられませんが、そうしたことが「日常」となってしまうのが戦争の恐ろしさなのです。

できあがった写真の中から、大石さんは笑顔が印象的なこの1枚を選びました。

島津好江さん(武蔵野市・2020年)(c)Yoshino Oishi

島津さんの笑顔に戦後を生き抜いてきた人の強さを感じさせられたと大石さんはいいます。

「悲しんでばかりでは生きていけないのが人間。笑顔のむこうにある戦争の恐ろしさを感じて欲しい」

モノクロの写真に込めたもの

今回、大石さんはモノクロの作品にこだわりました。長い付き合いのある写真のプリント職人の力を借り、色彩をそぎ落とした白と黒が織り出す濃淡で作品を作り上げました。色鮮やかな動画や音があふれる今の時代、自分のリズムで見て考えることが出来る写真には、動画にはない想像力を膨らませる余地があると言います。一枚の写真とじっくりと向き合い、何かを感じ取って欲しい、大石さんの願いです。

大切に持ち続けた爆弾の破片

手に爆弾の破片を持ち、少し険しい表情でレンズを見つめているのは中里崇亮さん(85)。長い間いまわしい爆弾の破片を大切に保管してきました。

中里崇亮さん(武蔵野市・2021年)(c)Yoshino Oishi

小学2年生のある日、家族とともに畑で作業をしていると、上空に低空飛行のアメリカ軍の戦闘機が現れました。

中里さん

「突然、機関銃でバババって撃ってくるんだから…おっかないよ」

弾は当たりませんでしたが、人に命を狙われた恐怖は衝撃的で、米軍機の銀翼が舞うあの日の空は忘れられない、と話します。70年以上たった今でも夢に見るそうです。

戦後、戦争の恐ろしさ、平和の大切さを伝えようと考えた中里さんは、寺の住職をしながら近所の人や檀家が持ってくる戦争の遺品などを集め、大切に保存してきました。お寺には、爆弾の破片や墜落したB29戦闘機の窓ガラスのかけら、出兵する男性が家族に残していった毛髪、シベリアに抑留されていた兵士が持ち帰ったはんごう…人々の日々の暮らしの中にあった戦争の記憶が大切に保管されています。寺を訪れた人に見せたり触らせたりすることで、戦争で何があったのか、戦争とはどういうものなのか、伝える活動を続けています。

「平和の大切さなんて口で言うけれども、なかなか簡単にはいかないんだよね。だからこういったものを目に見える形で残しておくんだよ。こんなものを使わないですむように、忘れないように。捨てられないさ」

大石さんは、爆弾の破片を手にした姿を中里さんの姿をフレームに収めました。

「子どもの時に経験した死の恐怖。それは決して消えることのない体に染み付いた戦争の記憶なのだと思います」

戦争とコロナ禍 今こそ他者への想像力を

武蔵野市で人々の戦争の記憶と向き合ってきた大石さん。コロナ禍のいま、感じていることがあります。行動が制限され、先行きの見えない閉塞感が広がる中でこそ、想像力を駆使して他者を理解し、優しさを忘れず、世界で起こっていることを「自分ごと」としてとらえてほしいと考えています。

「自由に外に出られない、人と会えないというのは、まさに戦争と同じような状態だと感じる時があります。一人一人がきちんと背筋を伸ばし世の中を見ていかないと、あっという間に思わぬ方向に状況は変わっていくのです」

大石さんの写真展は11月28日まで武蔵野市立吉祥寺美術館で開かれています。

写真展 「瞳の奥に-戦争がある-」

武蔵野市立吉祥寺美術館

2021年10月16日(土)~11月28日(日)

武蔵野市の戦争体験者に加え、これまでに大石さんが世界中で撮影した作品を展示