私もヤングケアラーだった ~難聴の両親と社会つなぐ

- 2021年7月19日

「他の子たちは普通に子どもらしく生活できているのに、なぜ自分だけって思ってました」。

新潟県上越市に住む20代の女性は、耳がほとんど聞こえない「難聴」の両親と社会をつなぐ「通訳」の役割を担う「ヤングケアラー」でした。

「お母さんを守ってね、頼むよ」と、毎回言われることがプレッシャーになり、「私のことは誰が守ってくれるの?自分の大変さを誰もわかってくれない」と孤独を抱えて生きてきた彼女。今、伝えたいことを語ってくれました。

(新潟放送局/記者 本間祥生)

両親と社会をつなぐ「通訳」

新潟県上越市に住む呉竹七恵さん(28)。京都市で1人娘として生まれ、両親は耳がほとんど聞こえない「難聴」でした。「コミュニケーションの障害」とも言われる聴覚障害。物心ついたときには、両親と社会が円滑にコミュニケーションをとるための「通訳」のような存在だったといいます。

自宅にかかってくる電話を取るのはいつも自分。学校の保護者面談にも、必ず同席して仲介する。呉竹さんは子どもなのに、両親に代わって「大人」としての振る舞いを求められることもありました。

呉竹七恵さん

「外に出たときに他の人と親の間で通訳をするとか、レジの会計のときの会話を自分が仲介して伝えるとか。自分が立ち合わないと、レジで母親の後ろに長い列ができていることもよくありました。走って行って、自分が謝って事情を説明して。なんで自分だけこんなことをしないといけないんだろうって思っていましたけど、それが当たり前だったから、いやというより、まわりと違うんだな、どうしようもないなって思っていました」

『私のことは誰が守ってくれるの?』

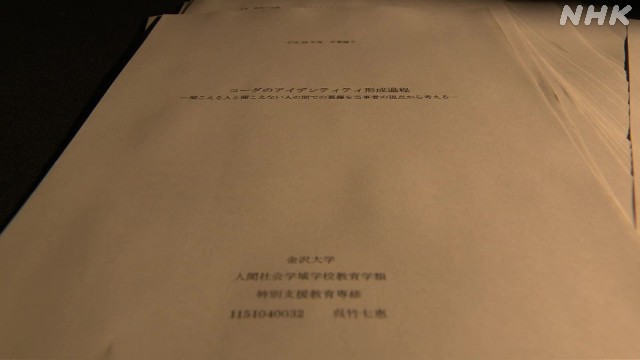

大学時代に呉竹さんが書いた論文。聴覚障害がある親を持つ子どもの葛藤がテーマで、小学校から高校までの記憶、そのころの心情も書き留めました。

(呉竹さんの論文より引用)

「『お母さんを守ってね。頼むよ七ちゃん』と言われるようになり、それが毎回プレッシャー。『なんで子どもの私が親を守らないといけないの?じゃあ私のことは誰が守ってくれるの?』」

「結局、自分の気持ちはだれにもわかってもらえない」

小学校に入ったばかりのときでした。放課後、自宅で友人と遊んでいて、家に誰かが訪ねてきたり、電話が鳴ったりするたびにその場を離れて対応していました。それがきっかけで、仲間外れにされることもあったといいます。

(呉竹さんの論文より引用)

「子どもがやるのはおかしいと思われたのか、いつからか私だけ仲間外れにされることが多くなっていきました。(中略)いじめはさらにエスカレートし、父の車が画びょうや石で傷つけられたり、『ばか』などの文字を書かれていました。(中略)父はその集団のリーダー格の子の担任にも話をすると言い出したのですが、私は必死で父を止めました。聞こえる大人に父が負けてしまう気がしたからです」

「自分だけ聞こえる」気づかれない孤独

「聞こえる」ことが当たり前の社会と、「聞こえない」両親の間で、子どもながらに1人戦っていた呉竹さん。家族のなかで、自分だけが「耳が聞こえる」ということも大きなストレスになっていました。

呉竹七恵さん

「家の中で自分しか聞こえない、自分だけが聞こえてしまうと思ったことはあります。例えば自分がもし聞こえなかったら、電話の音も聞こえないから誰も取らなくてよかったよなとか、鳴りっぱなしのアラームも鳴ってるよって言わなきゃいけないとか、いろんな音が聞こえてしまうことが嫌で。なんで自分だけ聞こえちゃうんだろうって」

まだ小学1年生なのに、このストレスが現実になって呉竹さんを襲いました。

(呉竹さんの論文より引用)

「ある日、音楽の先生が弾くオルガンの音だけが聞こえなくなりました。焦って、『私が聞こえなくなっちゃだめだ』と思ったので、誰にも言いませんでした。(中略)心因性難聴だと診断されました」

耳の症状はやがて治りましたが、その後も高校卒業まで「通訳」としての役割は続きました。呉竹さんの誰にも言えない孤独、苦しみに気づいてくれる大人は少なかったといいます。

呉竹七恵さん

「親戚の人とか近所の人とか小学校の別に関わりのない先生に、『頑張ってるね』って言われると、『頑張ってるね』って言うんだったら何かしてよって思っていました。大学生まで自分1人しかそういう人がいないと思い込んでいて、プライベートなことは人に言うものではないと思っていたので、相談もできませんでした。誰かに、知ってるよとか、わかってるよって思っていてほしかったし、苦しいこととか、悩んでることを話せる場があったらよかったなって思います」

小学校の先生に 子どもに寄り添う存在に

呉竹さんはいま、小学校の先生として聴覚障害がある子どものクラスを受け持っています。「聞こえる人の気持ちも、聞こえない人の気持ちもわかるからこそ、子どもに寄り添えている気がする」。「ヤングケアラー」としての経験が、いまの仕事に生きていると言います。

「自分と同じような孤独を子どもに味あわせたくない」と、この道を選んだ呉竹さん。障害がある子どもだけではなく、「ヤングケアラー」をはじめ、障害がある親やきょうだいを持つ子どもたちに寄り添いたい。そうした大人が増えることが、支援への第一歩だと語ってくれました。

呉竹七恵さん

「そういう子は、親やきょうだいのことばかり聞かれることが多いんです。『お母さんの調子どう?』とか『弟の調子どう?』とか。そうじゃなくて、『あなたは元気?』とか『楽しいことあった?』って声をかけてもらうだけで、だいぶ楽になると思うんです。私は、寄り添う人でありたいなと思っています。子どもとずっと一緒にいて、気づけば隣にいる人だったり、何かわかってくれているなって思われる人でありたいなと思ってます」

子どもの可能性を失わせないために

最近、社会問題として注目されはじめた「ヤングケアラー」。呉竹さんも、自分が「ヤングケアラー」だったと知ったのは大学生のときでした。その瞬間、「ふっと心が軽くなるのを感じた」そうです。

また、「当時は本当につらかったけど、『ヤングケアラー』としての自分がいたからこそいまの自分がいる」と話していたのが印象的でした。

家族の世話や介護をするということが、すべて子どもにとってマイナスかというと、そうではないと思います。ただ、それによって苦しむ子どもがいたときに、周りの大人が気づいてあげられること。助けを必要としている子どもに、手を差し伸べられること。子どもの力ではどうしようもないことで、その子の将来の可能性が失われることがないよう、そんな社会をつくっていくことが必要なのだと感じました。