仙台駄菓子の「まころん」 洋菓子の「マカロン」と関係あるの?

今回のみやぎUP-DATEでは、こちらの投稿にお応えします!

仙台駄菓子として親しまれている「まころん」と洋菓子の「マカロン」

よく似た名前ですが、何か関係があるのでしょうか?

それともたまたま名前が似ているだけ?

製菓会社に聞いてみた!

さっそく、まころんを作っているという製菓会社に向かいました。

| 常務・光正さん 「うちでは大正時代後半からまころんを作っています。」 |

そんなに昔から作られていたんですね…!

こちらの会社では、もともとは炒った落花生を売っていたそうです。

実は落花生は荒地でも育ちやすく2度収穫できるため、明治時代に政府が栽培を推奨していたんです。

そのため東北でも手に入りやすい食材だったといいます。

| 社長・泰助さん 「落花生を加工して何かできないか、ということのスタートなんですよ。 それで色々文献をもらってきて。」 |

この時代は、欧米の菓子作りを学んだ人たちが次々と日本の家庭に洋菓子を普及しようとしていました。

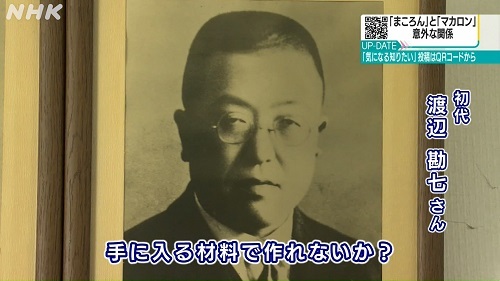

数ある中でこの会社の初代・勘七さん(光正さんの曽祖父)が注目したのがマカロンだったといいます。

| 光正さん 「私の曽祖父が西洋から入ってきたマカロンを何とか自分の手に入る材料で作れないか。ということで作ったのがうちのまころんの始まりと聞いております。」 |

仙台駄菓子まころんのルーツはマカロンだったというのです。

じゃあマカロンはどんなもの?

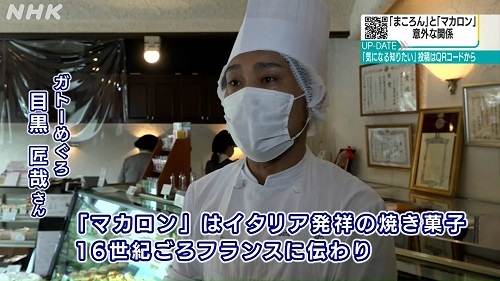

そこでマカロンについて洋菓子店で聞いてみました。

| 目黒さん 「マカロンはイタリア発祥の焼き菓子で、16世紀ころフランスに伝わり今の華やかでカラフルなお菓子になりました。」 |

なるほど、確かに歴史のあるお菓子ですね。

しかしまころんと似ているかというと、まだ少し遠いような…?

答えは「そもそもの姿」だった!

どのように似ているのか?

もっと詳しく知るため、それぞれの材料や作り方も伺いました。

まずはマカロン。

| 目黒さん 「マカロンの材料は、卵白と砂糖とアーモンドプードルです。」 |

アーモンドプードルというのは、アーモンドを砕いて粉末状にしたものです。

メレンゲにした卵白に材料を合わせて焼き、クリームを挟んだものが私たちが良く知るマカロンですが、これは「パリ風のマカロン」と呼ばれるもの。

そもそもは“クリームをはさまないクッキーのような焼き菓子”だったそうです。

この状態だと、なんとなくまころんと似ていますね!

この素朴さに惹かれた初代社長が材料をアレンジしたものが、仙台のまころんでした。

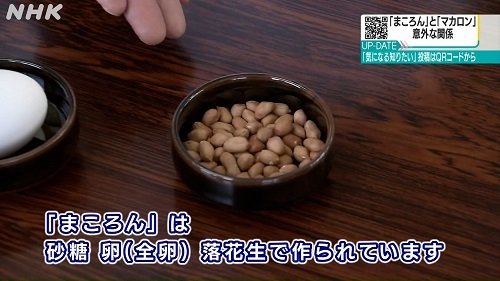

そのまころんの材料がこちら。

| 光正さん 「砂糖と全卵、そして落花生が使われています。」 |

当時高価だったアーモンドの代わりに落花生、卵白だけではもったいないと全卵を使用したそうです。

こうして仙台のまころんが誕生したんですね…!

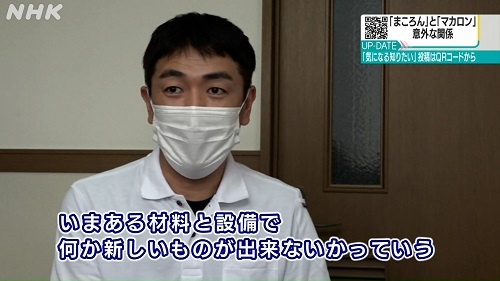

| 光正さん 「工場をやっていると、今あるもので何ができるかという発想になるんですよね。 西洋の菓子を作りたいわけではなくて、今ある材料と設備で何か新しいものができないかっていう。 仙台に名物はたくさんありますけれど、そのうちの一つとして『あ、まころんもあったね』と言われるような、宮城以外にももっと広げていけたらいいかなと思います。」 |

今ある材料・機械でできることはないか。

西洋から渡ってきたお菓子をアレンジすることで、当時の日本ならではの優しいお菓子ができたんですね。

日本の菓子文化に大きな影響与えた時代

実はこの「まころん」という名前、諸説あって由来は分かりませんでした。

しかし調べているうちに、今私たちが親しんでいる多くのお菓子のルーツが明治・大正時代にあるということが分かってきました。

ショートケーキやキャラメル、ドロップなどは実は明治・大正に入ってきた西洋菓子をヒントに作られた日本生まれの洋菓子なんです。

この時代、こうした西洋菓子をもとに各地で新しいお菓子が誕生していたそうなんです。

まころんも仙台だけでなく各地で作られたといいます。

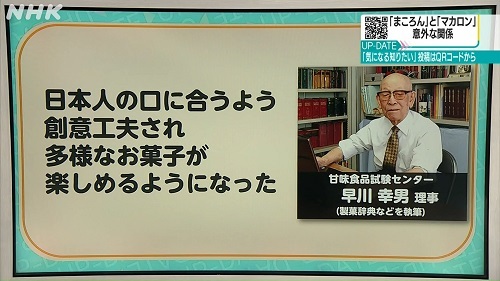

この時代について、甘味食品試験センター理事・早川 幸男さんにお話を伺ったところ、

| 早川さん 「明治・大正時代は、欧米から多くのお菓子が入ってきて、日本の菓子文化に大きな影響を与えた時代。 その後日本人の口に合うよう創意工夫され、いまの多様なお菓子が楽しめるようになった。」 |

と話していました。

安藤のひとこと。

| 安藤さん 「身近な郷土菓子も、ひもといていくと先人たちの工夫やその原材料が使われた時代背景などいろんなものが見えてきました。 こうした歴史を知ることで、普段何気なく食べているお菓子、ちょっと味わい深く楽しめるんじゃないかなと思います。」 |

みやぎアップデートでは皆さんから「気になる・知りたい」を募集しています。

投稿は、NHK仙台放送局1階の投稿ボックスかこちらの投稿フォーム、

またはツイッターで #みやぎUPDATEをつけてお送りください。