松川だるまはなぜ青い?特徴は色だけじゃなかった!

今回のみやぎUP-DATEでは、こちらの投稿にお応えします!

こちらが投稿にあった松川だるまです。

鮮やかな見た目が特徴的ですね。

宮城県指定の伝統工芸品なのですが、一体なぜ“青色”になったのでしょうか?

さっそくだるま店へ!

180年以上の歴史がある「本郷だるま屋」、10代目当主の本郷久孝さんにお話を伺いました。

「天保のききんのとき、伊達藩の藩士である松川豊之進が最初に作ったと言われています。

ききんで苦しむ人々の心の拠り所になって欲しいという思いが込められました。」

「当時から青かったんじゃないかと思いますよ」

だるまはどんと祭などで焼かれてしまうため、古いものがほとんど残っていません。

そのため最初からずっと青かったのか、正確なことは分からないそうです。

青色の理由とは?

松川だるまはなぜ青くなったのか、答えを見る前に皆さんも予想してみてください!

決まりましたか?

正解は…

全部でした!

空と海を表す青は、当時武士にとっては高貴な色だったんです。

また、青はもてなしの色でもあったそう。

特徴は色だけじゃない!

松川だるまには、他にも3つの特徴があるんです! まず1つめは、「最初から目が描かれている」ということ。

まず1つめは、「最初から目が描かれている」ということ。

一般的なだるまは、願いを込めて片目を描き、願いが叶ったらもう片方を描きますが、松川だるまには最初から両目が描かれているんです。

2つめは「豪華な装飾」

2つめは「豪華な装飾」

七福神の大黒さんや恵比寿さん、特に豪華なものには宝船の装飾が施され、どれも非常に見ごたえがあります。 そして3つめは「細身の体」

そして3つめは「細身の体」

他のだるまのような丸くてコロコロした形ではなく、スラリとした細身の体をしています。

これは「伊達男」なんだとか。

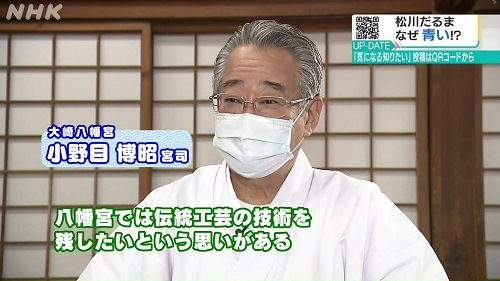

一番大きいだるまは大崎八幡宮にある!

一番大きいだるまが大崎八幡宮にあると教えていただいたので、実際に見てきました!

全長1メートルほどもあるだるまは、安藤さんと並ぶとその大きさがよく分かります。

「このだるまは、2年前にコロナの早期収束を願って奉納されました。

だるまはお正月の縁起物ですが、八幡宮では伝統工芸の技術を残したいという思いで一年中販売しています。」

松川だるまは毎年少しずつ大きいものを並べていくと、家の繁栄や家族の成長を見守ってくれるとも言われているそうです。

みやぎアップデートでは皆さんから「気になる・知りたい」を募集しています。

投稿は、こちらの投稿フォームか

ツイッターで #みやぎUPDATEをつけてお送りください。