国内で毎年3万人が亡くなる肝臓がん。その手術で年間250件以上を誇るトップランナーが、高山忠利(ただとし)だ。高山はこれまで不可能とされてきた手術(肝尾状葉単独全切除)を世界で初めて成功させ多くの患者の命を救ってきた。

高山のもとには全国から患者が集まる。そのほとんどがほかで治療が難しいと言われた患者だ。難しい手術ばかりを手がけているにもかかわらず、高山の患者の5年生存率は64%と全国平均よりも7%も上回る。

その手術の真骨頂は、圧倒的に丁寧で慎重な手技にある。「血の塊」と言われる肝臓の手術において、高山は出血量を最小限に抑えるために、微細な血管に至るまで全てを糸で縛りながら腫瘍を切除していく。手術には精緻な技術と、膨大な手間を要するが、それによって平均出血量は一般的な手術のおよそ3分の1の量に抑えてきた。出血量が少ないことで、肝不全のリスクが低減されるだけでなく、術後の回復も圧倒的に早くなると高山は言う。

「がんをきちっと取るということと、患者さんを元気な状態でお帰しするってことが両立しないと本当の意味で手術の成功にはならないんです。ですから絶対に安全で確実なルートに行くんです。危険なルートには入らない。多分、危険な方が短時間で目的を達せられて楽なんですけど、自分のメンタルにも身体にもね。でもその苦労をいとわずに、とにかく遠回り、どんなに遠回りでも安全なルートに行くんです。」

![]()

![]()

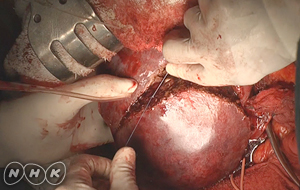

15センチの巨大肝臓がんの切除に挑む高山

15センチの巨大肝臓がんの切除に挑む高山

糸よりも細い血管まで根気強く縛りながら、出血量を極限まで抑える

糸よりも細い血管まで根気強く縛りながら、出血量を極限まで抑える

医師になって35年。熟達した手技で3,500人もの命を救ってきた高山。だが、手術に臨むときの気持ちはベテランとなった今も変わらないという。「いつも不安ですよ、本当は。今だってちょっと手元がぶれただけでもバッと出血しますから。そういう背筋が凍るような怖い場面がこれだけ経験を積んでもあるんですから。」

わずか数ミリの手元の狂いが生死を分ける肝臓がんの手術。常に不安と隣り合わせの現場で高山が心がけていることがある。「不安や心配があるからこそ手術がうまく行くんだと思います。」不安があるからこそ、どこまでも細心に慎重に手術を進めることができる。“不安こそが力”。数え切れないほどの厳しい闘いを通して高山がたどり着いたひとつの答えだ。

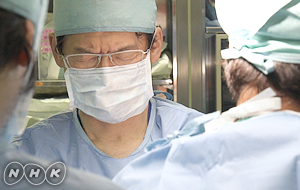

手術の山場を前に、高ぶる気持ちを静める

手術の山場を前に、高ぶる気持ちを静める

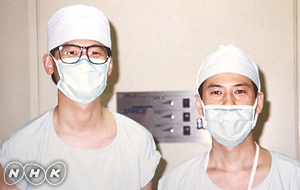

高山が医師になったのは1980年。当時、肝臓がんは診断の技術も進んでおらず、手術の成功率は極めて低かった。5人に1人が出血多量や肝不全で亡くなっていた時代である。そんななかで、高山は30歳のとき、研修で訪れた国立がんセンターで人生の転機を迎える。それはひとりの医師との出会いだった。幕内雅敏。肝臓がんの分野で世界をリードしていたパイオニアだった。幕内の手術は驚くほど出血が少なく、患者の多くが元気に退院していった。高山はその手技のとりことなり、自分もいつか幕内のような医師になりたいと肝臓外科の道を志した。

若手の頃の高山(左)と幕内雅敏医師(右)

若手の頃の高山(左)と幕内雅敏医師(右)

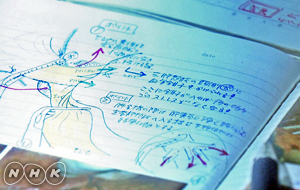

肝臓外科医となった高山にいきなりの試練が訪れる。初めて任された50代の男性患者。腫瘍は小さく、初期のがんだと思われた。手術を無事に終え、指導医も成功だと言った。だが半年後、男性のがんが再発。あっという間に息を引き取った。そのがんはベテランの医師でも診断が難しい特殊なタイプだった。高山は肝臓がんの怖さを改めて思い知らされた、自分は非力だと己を責め、これまで以上に大きな不安にかられるようになった。そこから高山の壮絶な努力が始まった。土日も休まず出勤し、不安を打ち消すかのように手術にのめり込んだ。手術後には、どんなに疲れていても必ず復習のノートをつけた。そうして高山は肝臓外科医としての腕を磨き上げていった。その後、高山は肝尾状葉切除や生体肝移植などの難手術を次々と成功させる。不安と向き合い、それを力に変える。高山の流儀はこうした経験の積み重ねによって培われた。

手術の復習ノート。毎回手書きのイラストで詳細に記述した。

手術の復習ノート。毎回手書きのイラストで詳細に記述した。

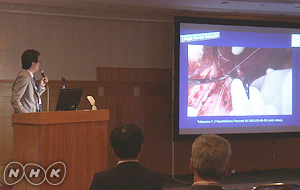

学会で手術の方法を英語で発表する高山。「医師は自分の仕事を英文論文にして世界に問うことも大切な役目」だと語る。

学会で手術の方法を英語で発表する高山。「医師は自分の仕事を英文論文にして世界に問うことも大切な役目」だと語る。

画像をクリックすると動画を見ることができます。

画像をクリックすると動画を見ることができます。

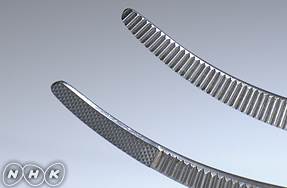

精緻な技術を駆使し、どこまでも慎重で丁寧な手術を行う高山。使う道具にもこだわり抜く。最もこだわるのが、肝臓を離断するときに用いる“鉗子(かんし)”だ。これまでの鉗子は刃先の目が粗く、細い血管を傷つける恐れがあった。そこで高山は刃先を改良し、目の細かい特殊なチップをつけた。そうすることで微細な血管も傷つけることなく出血を極限まで抑えることを可能にした。さらに断面の凹凸も少なくなり、美しい術野となる。高山は仕上がりの美しさが手術の成否を大きく分けると言う。

「『別にきれいだって汚くたって、がんが取れればいいじゃないか』というのは素人考えです。やっぱり一定の美しさっていうのは、どんな手術においてもあるんです。その“美しさ”というのは結果を保証してくれるんです。きれいにできると、術後や退院後の患者さんの経過は断然いいんですね。だから僕は“美しさ”にこだわるんです。」

高山が開発した鉗子。2年間の改良を重ねて現在の形となった。

高山が開発した鉗子。2年間の改良を重ねて現在の形となった。

従来の鉗子(上)と高山が開発した鉗子(下)

従来の鉗子(上)と高山が開発した鉗子(下)