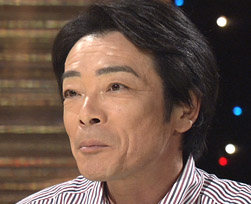

車の“乗り味”という目に見えないものを評価する加藤。その言葉はいつも感覚的だ。

「車のトランク付近がカーブでひしゃげている気がする」、

「タイヤの外側ではなく内側が仕事をしている感じだ」、

「カーブの直前まで車が跳ねていて怖い」、

それは、車体の剛性不足や微小な振動を検知した結果を、加藤が伝えたもの。精密機器ですら測定できない感触を、加藤だけが独特の言葉で語りうる。

加藤は「信じるのは自分の感覚だけ」と言い切る。その裏には、精密機器をも上回るほどに自分の感覚を鍛え上げてきたという揺るぎない自負がある。スピードメーターを見なくとも、車窓の流れから誤差1キロ以内でスピードを読み取る能力。振動のグラフに直せば線一本分の差を確実に指摘する能力。全身が比類のない精密センサー。だからこそ、加藤の言葉は、社内で「神の声」と呼ばれる。

![]()

![]()

横滑りする車の中で、加藤はこともなげにハンドルを切る。余裕がなければ、評価などできない。だから加藤は余裕にこだわる。

横滑りする車の中で、加藤はこともなげにハンドルを切る。余裕がなければ、評価などできない。だから加藤は余裕にこだわる。

「そんなことを言われても・・・」と誰もが思うことだろう。「できるなら誰だって余裕を持ちたい」と。加藤たちの仕事は、時速200キロで高速コーナーを駆け抜ける、文字通りの極限への挑戦だ。ハンドルの操作を数ミリ誤れば大事故につながる世界、そこでは「余裕」を保ち続けることは、文字通りの生命線でもある。

加藤は若き日、世界最難関のテストコースと呼ばれるドイツ・ニュルブルクリンクで、屈辱的な日々を過ごした。走ることで精一杯、評価する余裕など到底持てない日々。その中でもがき苦しみながら、加藤は極限ぎりぎりで余裕を残すコツをつかんだ。加藤のやり方はこうだ。まず、徹底的に自分に過剰な負荷をかける。サーキットで片足を上げたまま運転したり、シートにもたれずに200キロのコーナリングに挑戦したり・・・、無理なことに必死で食らいつく。その負荷を乗り越えてから、いつもの運転を試せば、その分が余裕になる。こうして鍛え上げてきた加藤は驚くなかれ、200キロの極限状況でも、指先だけでハンドルをさばくことができる。

ハンドルの切れ味、足回りの堅さ、ブレーキの感触。

ハンドルの切れ味、足回りの堅さ、ブレーキの感触。

今年3月13日。この秋にアメリカで発売する予定のスポーツセダンに、大問題が発生した。アメリカの現地法人が「もっと乗り味をすばしこく変えて欲しい」と注文をつけてきたのである。加藤たちが1年以上をかけて開発してきた車。その乗り味を変えるのは至難の業。しかしアメリカ側は、5時間後には改良された車に乗りたいと言う。

追い込まれた加藤たち。しかし「極限の中での余裕」が大切なのは、何も運転に限ったことではない、というのが加藤の考え。「追い込まれた」、「時間がない」、そんな時こそ加藤は笑ってみることを薦める。萎縮してしまっては本来の実力が出ない。まずは笑って余裕を見せてみる。そして「こんな逆境から成功できたらすごい」と成功した時のことを想像してみる。そして動き出す。

加藤は元来、極めてネガティブ思考の強い人間だ、という。いつも最悪の事態が頭をよぎるそうだ。だからこそ、その自分を支えるために、余裕を作ってきた。やせ我慢でもいい。内心で歯を食いしばっていてもいい。でもそれが顔に出てしまったら本当に追い込まれてしまう。この余裕は今、加藤の美学でもある。

修羅場を踏み続けて30年、追い込まれたとき、自らを奮い立たせる言葉がある。

修羅場を踏み続けて30年、追い込まれたとき、自らを奮い立たせる言葉がある。

![]()

加藤が開発を手がけた車であり、今も通勤に使う愛車でもある。加藤の車には、小さなサプライズがたくさんある。一見すると何の変哲もない車だが、例えばバックミラーはカールツァイス社製。あのカメラレンズメーカーがミラーを作っていたの? そんな疑問を指摘すると、加藤はたまらなくうれしいらしい。「人に驚かれるとうれしい。それが、私のやる気につながるんです。」見渡せば、不思議な色のシフトノブを発見。チタン製のノブを、わざわざバーナーで焦がして焼き色をつける念の入れようだ。細かいところで自分の好きなものを揃え、そして人を驚かせる。ちなみに、加藤がオフィスで愛用しているイスは、普通のイスの脚に、レーシングカーの運転席を無理矢理ボルトでくっつけたものだ。「座り心地が悪い」とこぼしながら、そのイスで加藤は笑顔を浮かべていた。