議員の数、減らすか

増やすか大激論!

日本には「地方議員」が3万人もいることをご存じですか?

今回、その全員に初めてのアンケートを行いました。回答してくれたのは2万人近く。NHKでは1か月にわたって、そのホンネをお伝えするキャンペーンを展開します。

今回は、議会の議員定数についての意見をご紹介します。削減すべきか、維持すべきか、それぞれ理由があり、大激論となっています。

「自殺行為」だ

議員の数を減らすことについて、「自殺行為だ」と激しい言葉で非難する意見がいくつも見られました。

「定数を『何人削減しました』というのが『手柄』になっている様では議会の自殺行為」(60代男性市議)

「定数削減は自殺行為。田舎では多様性に乏しく、私のような毛色の変わった人間が当選することは至難の技といわねばならない。削減すると皆、自民党及び保守系の議会となってしまう」(70代男性議員)

人数を減らし、報酬アップ

一方、議員の数を減らしたほうがいい、という意見は、その分、議員報酬がアップできるということが主な理由になっています。

「定数を半減、報酬を倍増」(県議)

「町議は全員常勤になれば定員も半減で良い、報酬もその分引き上げるべきです」(町議)

70代の男性町議は、それによって議員の質を確保できるとしています。

「議員としての資質、能力が備わっている人に議員になってほしい。定数の削減をして、議員報酬を引き上げるべきと思う。財政規模の小さい自治体はかなり格差が大きい」

でも、地域の声が届かなくなる

しかし、70代の男性議員からは、こんな声も。

「定数削減は見栄えは良いが、地域の声が届かなくなる」

50代の男性議員は、投票率の低下につながるのではないかと懸念しています。

「議員定数は、削減すればする程、投票率は低下します。立候補できない地域が生まれ、関心が低くなるからだと思います。定数を削減すればする程、議会不要と考える人が増えると思います。しかし、増やせとは言えません。議会は、なにをやっているのか、住民の理解がうすいと思います。その責任は、議会にもあります。議事をすべて公開することが一番に行うべきと考えます」

実際に、そういう状況になっていると、60代の女性市議は訴えます。

「定数削減により、議員が身近にいない地域は関心が薄れていってる。これ以上の削減はしてはいけないし、もう少し増やしてもいいと思う」

いや「少数精鋭」こそ重要

こうした意見に対し、そもそも議員の質の確保をしなければ、政策論議ができないと70代の男性議員いいます。

「議員定数削減は民意が反映しなくなるとの声もあるが、少数精鋭の議員により議員の活性化を図り、チェックの機能や政策立案に力を注ぐべきである。現状の議員定数を大幅に削減し、議会制度を根本的に見直すべきである」

70代の男性市議も、同じ考えです。

「策で論じ会える風土に変えるべきと常々思っており、次回からは定数を削減して、量より質を議員構成に考えるべきと提言を続けたい」

別の70代の男性議員は、品位にも関わっているといいます。

「議員のなり手が少なくなっている中で適正を欠く議員が1人でもいると、議会全体の品位と質が問われる。定数を削減しないと今以上に質の低下をきたしかねないのが現状である。少数精鋭にして、報酬を引き上げることもあるかと思われる」

首長や行政との力関係が心配

しかし、議員の人数が少なくなると、首長や行政との関係がアンバランスになるという声も多くありました。

40代の男性市議は、チェック能力の維持が重要だとしています。

「行政組織をチェックする議員の定数を減らせば、それだけ行政に対する圧力は低下する。議員の報酬や政活費を削ればそれだけ活動量が低下し、民意を汲み取る事は困難になる。有権者の議会に対する理解の低下は最終的に行政の権力を強め、場合によっては民意が反映されにくい行政運営へとつながることが懸念される」

首長との力関係を心配する声もありました。

「議会が、首長より弱くなると民主主義がこわれる」(60代男性議員)

「二元代表制のあり方を考えてほしい。定数が少なければ議論することがなくなる。また首長主導になるような気がする」(70代男性議員)

このため、むしろ議員は増やすべきだと50代の男性議員は考えています。

「いま、考えているのは議員定数の増員。削減が美徳みたいな話もあるが、議員が少なくなればなる程、首長の独断的な行政運営になる」

70代の男性議員は、なれ合いになることを恐れています。

「定数の増員。多くの人の意見を取り入れる。少数では議会がなれ合いになるおそれあり」

若手を確保するために減らすべき

それでも、若者を確保するために報酬を上げることは重要だと、60代の男性県議は唱えます。

「定数を削減して、議員報酬の引き上げを強く要望します。特に若い優秀な人材を育てるには必要であると思います」

いや、その逆だ!

ただ、全く逆の効果が生じるのではないかという意見も相次ぎました。

60代の男性議員は、こう予想します。

「無投票になると定数を減らす傾向であるが、それで当選の票数が上がるのであれば、ますます普通の若者は出れなくなり、ベテランと地域のボスしか当選しなくなると思う」

固定票がある議員の方が有利だという村議も。

「議員定数の削減と報酬の引き上げも同時にとりくみたいところですが、固定票の少ない若手の新規参入が厳しくなり、既得権益と固定票のある年配議員に有利に働くと思います」

40代の男性市議は、定数を削減しても、確実に報酬を上げなければ、結局はうまくいかなかったといいます。

「定数を削減しました。報酬をその分上げてより優秀な政治家を募るためとしての狙いがあり、活性化への手段としての定数削減です。しかし現実は、定数削減実施されたものの報酬は上がらず、若手政治家が生計を立てることは難しい。地方議会では食べていけない、養っていけない若手有望政治家が中央に流出することにより地方の改革が遅れています」

若手に限らず、これまで以上に立候補が難しくなると60代の男性議員はいいます。

「議員定数が少なくなれば当選ラインは上がり、選挙では目指す得票数も上がり、立候補が難しくなる」

別の60代の男性議員も同じ考えで、政治離れさえ起きると述べます。

「何かというと議員定数削減がいわれているが、削減してしまったらますます国会議員の子分や手先、特定の団体の人ばかりしか立候補できなくなります。ますます一般の人々の政治離れ、政治嫌いが強くなってしまうと思う」

議員の負担が増大する

70代の男性市議は、こんな影響もあると述べています。

「議員の定数を削減すると、日常の議会活動に少なからず影響がでてくる。例えば、各種特別委員会等を設置する時、1人の議員が複数の委員会に所属することになり、ほんとうの議論ができない」

負担が増えるのは確実だというのは、別の70代の男性議員です。

「議員の報酬を低くし、定数を減じていくことは、有権者の支持を得やすいが、チェック機能が十分担保できるのか見極める必要がある。議員一人ひとりの自己研鑽は当然であるが、複数の常任委員会所属等のため負担が増えざるを得ないことも事実であり、危惧するところである」

さらに別の70代の男性議員によれば、こんなことも。

「定数を削減しすぎてしまい、委員会、本会議の差がなくなり、有権者にとっては理解しづらくなっているのではないかと思う」

県議会では減らせる!?

市町村議会についての議論とは別に、県議会では議員の数が減らせるところもあるはずだ、という意見が散見されました。キーワードは、政令指定都市です。

「政令市や中核市は、多くの権限を都道府県から移譲されており、都道府県議会議員の定数は削減すべきだと感じます」(60代男性議員)

「政令市の県議は仕事量が減るので、減数すべき」(70代県議)

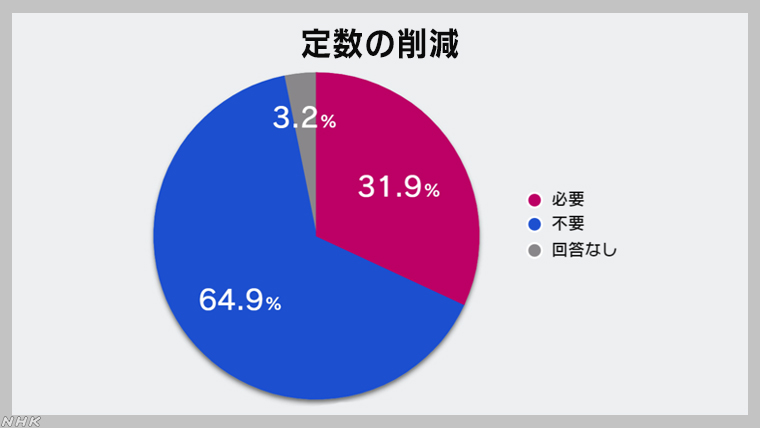

真っ向からぶつかる定数をめぐる議論。議会の規模や立場によっても違うようです。今回のアンケートの結果を見てみましょう。議員定数の削減が必要だと答えた人は30%余り、一方、減らさなくてよいという人は60%余りでした。

いや待て、問題はそこじゃない

こうした一連の議論について、そもそも優先すべき議論が別にあるんじゃないか、というのは50代の男性議員です。

「議会定数の問題と報酬の多寡など、住民にとっては身近で、分かりやすい議題ばかりが地方においては取り上げられ易いです。ただ、本質は、なぜ地域の人口減少が止められないのか、それに対応するための具体的な解決策・処方箋は何かという事を議論しなければならないのに、問題がすり替えられてしまっている様な気がします」

国会議員から削って地方に回せ!

地方議員の定数を削ることより前に、国ができることがあるだろうというのは、60代の男性議員です。

「定数削減が流行しているが、減らせば、民意が届かないことは確実である。財源の問題があるというなら、国会議員の歳費を地方議員に分けてもらいたい。地方議員と国家議員の格差是正は必要だと思う」

60代の女性市議も、同じような意見です。

「直接住民のくらしに関わりのある自治体の議員を削減するのは、大きな声だけときき、少数者の声をきかない議会になり民主主義への逆行だと考える。議員がよく『身を切る改革』というが身を切るのならば報酬を削るべきで定数を削ることではない(定数を削ることは市民の声を削ることにつながる)と考える。国会議員の報酬や手当、特権が多すぎるので削減すべきと考える」

地方議会だからと、ひとくくりにするな!

最後に、「ナンセンス!」と言い放つ40代男性議員の言葉で、終わりにしたいと思います。

「国政とは違い、地方議員の定数削減が進んだ結果、今まで身近にいた議員が遠い存在となり、有権者の政治離れや政策に対する理解不足からくる市民との意見対立が多くなるなど政治の根幹を揺るがしかねない状況が多く見られるようになっているのではないでしょうか。

国政選挙では一票の格差が論点となりますが、地方議員では議員一人当たりの市民数が12000人超えから数百人まで幅が広く、法定受託義務の所轄範囲も政令市と中核市、一般市と町議会とではそれぞれ所轄事務量に相当の違いがあるにも関わらず、議会としては地方議会・地方議員として一括りにされ、議会の在り方や議会改革、処遇等を議論されるのは実際にやっている者からすればナンセンス以外の何物でも無いと感じてしまいます。

報酬や政務活動費は議会活動を行う上で必要な額を各地域の実情に応じ設定する必要がありますし、定数は多様な民意をくみ取り議論が出来る人数を設定するべきだと思います。

そうでなければ2元代表制そのものが機能不全に陥り結果的に不幸になるのは地方と市民になることを懸念しています。

私たちは広く市民の声を拾い、行政施策の調査・監視をし、政策を議論・提言し、最終的に議決権を行使する本来の地方議会が行う役割と責任を自身が襟を正しながら努めていく所存でありますのでメディアの皆様にはこれまで同様に正しい報道にご配慮いただきますようにお願い致します」

**********************

次回は、議会への女性参加についての意見を紹介します。

なお、寄せられた声をもとに、記事は随時更新していきます。一旦、集計は終了しましたが、ご意見は今後も参考にさせていただきますので、まだ回答されていない議員のかた、お待ちしております。

また、議員の方だけでなく、読者の皆様にも、地方議会の課題についてのご意見をいただきたいと思います。下の画像をクリックしていただけると、「ニュースポスト」が開きます。そちらにぜひ、「議員アンケートについて」などと書いて、投稿をお願いします。

【全議員アンケートについて】

NHKは、今年1月から3月にかけて、全国1788の都道府県・市区町村の議会と、所属する約3万2000人の議員全てを対象とした、初めての大規模アンケートを行いました。議員のなり手不足など、厳しい状態に置かれている地方議会の現状を明らかにし、「最も身近な民主主義」である議会のあり方について、有権者一人一人に考えていただく材料にしてもらおうというのが趣旨です。

約60%にあたる1万9000人余りから回答が寄せられています。集計結果をもとに、テレビ番組や特設サイト、そして週刊WEBメディア「政治マガジン」などで、統一地方選が終わる4月末にかけて「議員2万人のホンネ」と題したキャンペーン報道を行っていきます。

アンケートの集計結果はこちらから。

全国各地からの現場リポートはこちらから。

統一地方選の候補者紹介や選挙結果はこちらから。