津波で高台に宅地整備

4県で10戸未満が35%

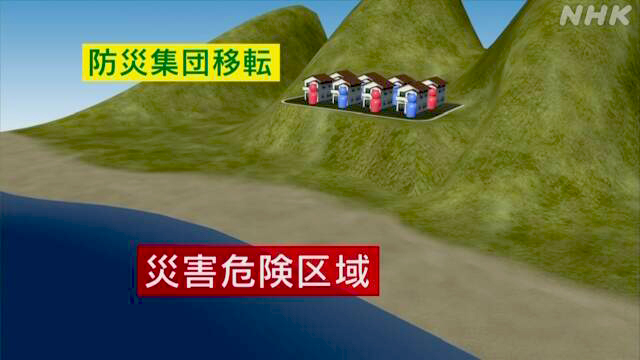

東日本大震災の津波で自宅に住めなくなった人が高台にまとまって移り住む「防災集団移転」。岩手・宮城・福島・茨城の4県の合わせて328地区で宅地が整備されましたが、利用されている宅地が10戸未満の地区が全体のおよそ3割を占めることが、NHKの調査でわかりました。

東日本大震災の被災地では、自治体が津波で被災して住めなくなった地域の土地を買い取り、被災者が移転する宅地を高台に整備する「防災集団移転促進事業」が進められてきました。

各県などによりますと、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の4県では、10年間で合わせて328地区で宅地が整備されました。

NHKがこれらの地区の宅地の状況を詳細に調べたところ、利用されている宅地と災害公営住宅が、合わせて10戸未満の地区は114あり、全体のおよそ35%を占めることがわかりました。このうち16地区では5戸未満となっています。

また、宅地を整備したものの、被災者が別の場所で住宅を再建するなどして、引き取り手がいない区画を抱えている地区も100ありました。

「防災集団移転促進事業」で整備する地区の規模は、通常は10戸以上でしたが、東日本大震災の被災地では震災後に特例として、全国では去年4月から、いずれも5戸以上に緩和されています。

一方で、宅地が小規模化することによってコミュニティーの維持の難しさや、インフラの維持にかかるコストの肥大化などが懸念されています。

被災地のまちづくりに詳しい東北大学大学院の姥浦道生教授は「小規模な集落が点在することで、行政サービスにかかるコストの増加が課題となる。産業があり収入があるからその場所に住めるのであって、社会が縮退する中で、地域を支える産業の在り方を含めて、どう暮らしを維持するのか平時から考えておくことが重要だ」と指摘しています。

専門家「平常時から産業含めた地域の在り方 考えることが重要」

今回の結果について専門家は、地震直後は地元の産業の見直しに時間がかけられないまま移転を進めざるをえなかったため、小規模な集落に存続の課題が出てきたとしています。

そのうえで「災害時には全国各地で同じような課題に直面するおそれがあり、平常時から産業を含めた地域の在り方を考えておくことが重要だ」と指摘しています。

東北大学大学院の姥浦道生教授は、被災地で小規模な集落ができた大きな要因について、被災直後は住まいの確保が最も重要で、漁港の近くに住みたいという住民の意向を優先させたためだとしています。

一方で、集落の存続に必要な漁業など地元の産業の在り方を議論している時間が少なかったとしています。

姥浦教授は「本来は、まず漁業や漁港をどうするのか議論し、その結果として漁港を集約するなどの動きが決まれば、集落の在り方も計画できた。しかし、被災直後で議論もなかなか進まない中、集落だけを集約化することは難しかったと考えられる」と話しています。

さらに姥浦教授は、小規模になったり高齢化が進んだりしている集落は全国各地にあるとして、災害に備え、産業を含めた地域の在り方を今のうちから考えておく必要があるとしています。

姥浦教授は「20年から30年先の将来を見越して議論をしていた集落の問題だが、ひとたび災害が起きると喫緊の課題になってしまう。平常時から地域の強みや産業は何か、どう暮らしを維持していくのか、考えておくことが重要だ」と話しています。