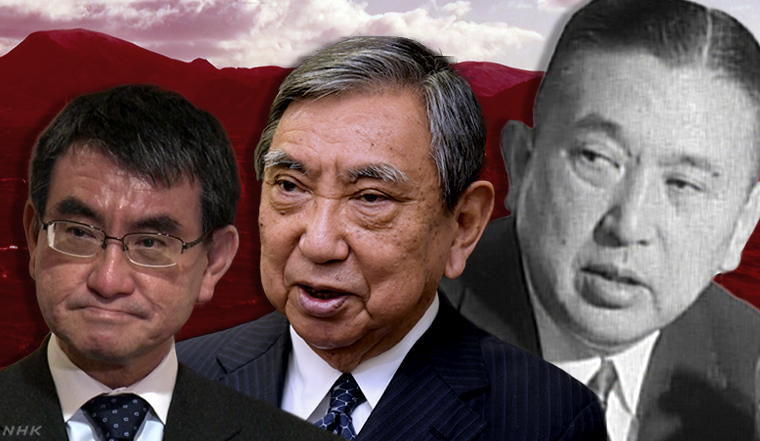

河野家三代 領土への挑戦

北方領土。

それは先の大戦後、70年たっても解決しない、日本の重要な外交課題。

その課題に挑んできた一家がいる。

河野一郎、洋平、そして太郎。

三代にわたって、ソビエト、そしてロシアと渡り合ってきた。

時に称えられ、時に失望され、一進一退を繰り返す外交という名の攻防。

いま、改めて北方領土の帰趨(きすう)が注目されるなか、その行方を占うためにも、三代にわたる交渉史をひもとく。

(政治部・外務省担当 奥住憲史)

「俺に何かあった時には…」

「当時、日ソ間には国交が無いため大使館も無い。情報が無い中での交渉はものすごいプレッシャーだったと思う」

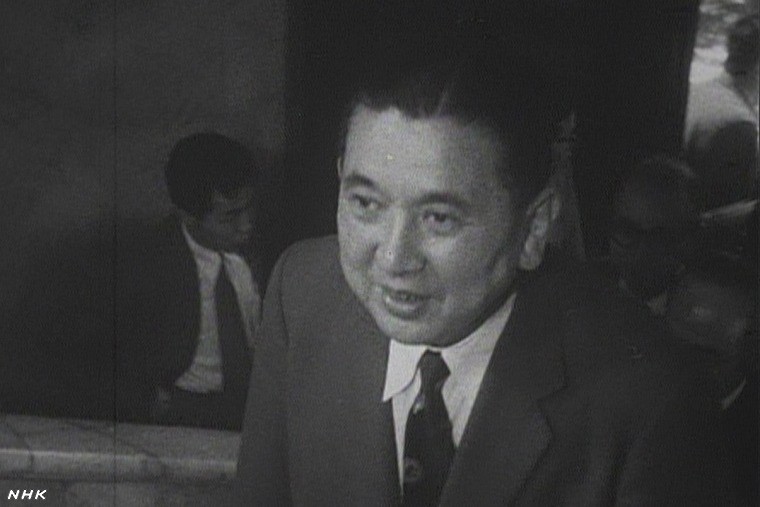

2月26日、都内でNHKのインタビューに応じた河野洋平・元衆議院議長(82)は、かつてソビエトと激しい交渉に当たった父、一郎の姿をこう振り返った。

時は1956年。

洋平はまだ19歳の学生だったが、出発前の父の姿を今もはっきりと覚えている。

「おやじに呼ばれて『ソビエトに行くことになったが、行ってみないとどういう状況になるか分からない』と。『何があるか分からないので、俺に何かあったときにはお前がしっかりしなきゃダメだ』と言われましたよ。おやじにしてみれば相当な決意だったんでしょうね」

国交回復への道

農林大臣だった河野一郎が、なぜ、ソビエトとの領土交渉の最前線に立ったのか。それを知るには、少し時計の針を戻す必要がある。

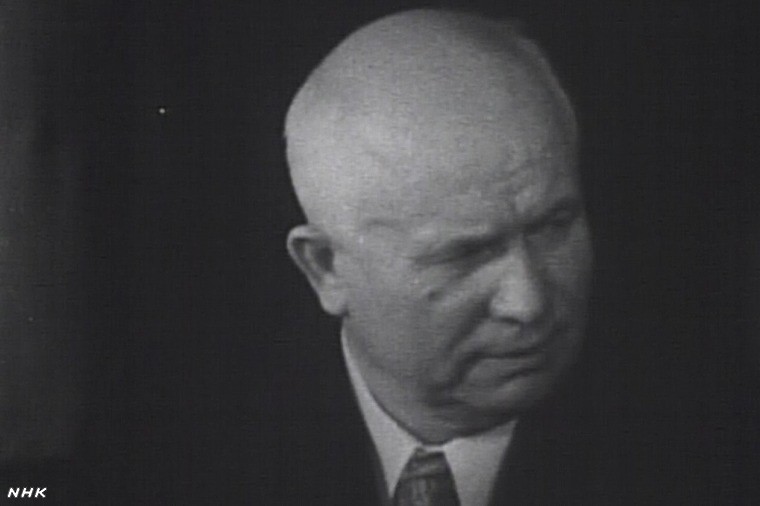

スターリンの死後、ソビエト共産党の第一書記に就任したフルシチョフは、アメリカとの対立路線から平和共存路線へとかじを切り、日本との関係改善にも乗り出す。

シベリア抑留者の帰還を悲願とする時の総理大臣、鳩山一郎は、国交回復交渉に踏み出した。

1955年6月3日にロンドンで始まった日ソの交渉。

一口に交渉と言っても、その内容は、抑留者の引き揚げや領土問題、戦争に伴う賠償請求の確定など多岐にわたる。日本側の全権代表は元外交官で衆議院議員の松本俊一、ソビエト側は元駐英大使のヤコフ・マリクが務め、最も難航したのが領土問題だった。

幻の2島引き渡し

その領土交渉で転機が訪れたのが2か月後の8月5日。

松本の回顧録によると、交渉後、マリクが非公式の場で突然、「歯舞群島と色丹島の引き渡し」を持ちかけてきたという。

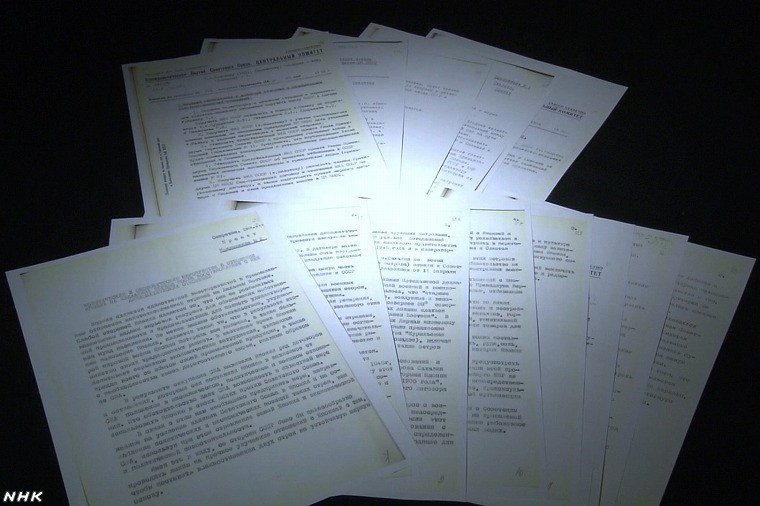

その意図は長年、不明だったが、NHKが入手したソビエト共産党指導部の機密文書によって、その一端が明らかになった。

ソビエトは、当初から外国軍の基地を置かないことを条件に、2島の引き渡しを最大の譲歩案として交渉に臨んでいたのだ。

回顧録を読む限り、当時、鳩山や松本も2島返還が現実的なラインだと考えていたことがうかがえる。

ソビエト側の譲歩を喜んだ松本は交渉の終結も近いと考え、直ちに機密電を東京に打った。ところが、日ソ交渉に消極的だった当時の外務大臣、重光葵は、この報告を鳩山に届けなかったのだ。

松本は回顧録でこう振り返っている。

「日ソ国交正常化について鳩山総理は非常に熱心であったにもかかわらず、重光外相はいわゆる慎重論で、すこぶる熱意がなかった」

外務省は長年、ソビエトに対抗的な態度で臨んでおり、重光をはじめとする外務省中枢の態度が冷たいのはその名残だと松本は考えていた。結局、8月27日には、2島での決着を許さず、「4島返還を主張すべきだ」とする外務省の訓令が松本に打電され、交渉は中断。

交渉は翌1956年の3月20日、決裂に終わった。

一郎に“白羽の矢”

決裂の翌日、せっかくの譲歩を蹴られたソビエトは、報復と言わんばかりの行動に出る。北海道の北に広がる海域を「漁業制限区域」として、日本の漁船を一方的に締め出したのだ。

日本の水産業界への打撃は大きく、漁船の拿捕や漁民の連行も増えていく。

そこで白羽の矢が立ったのが、水産業を所管する農林大臣・河野一郎だった。

当時、国民のたんぱく源として重要だったサケやマスの漁のシーズンまで3か月と迫る中、政府は日ソ漁業条約を結ぶべく、一郎をモスクワへと送り込んだ。

河野洋平は車の中で、父からモスクワ行きを告げられた。

「終戦後、どういう状況になっているのかも全く分からない国ですから。びっくりしましたし、これはえらいことになるなと思いました。でも、おやじも若かったし、漁業については知識もあったので交渉には自信を持っているようでした」

一郎 対 ブルガーニン

1956年4月29日に始まった交渉だったが、イシコフ漁業相とはまるで議論がかみ合わない。

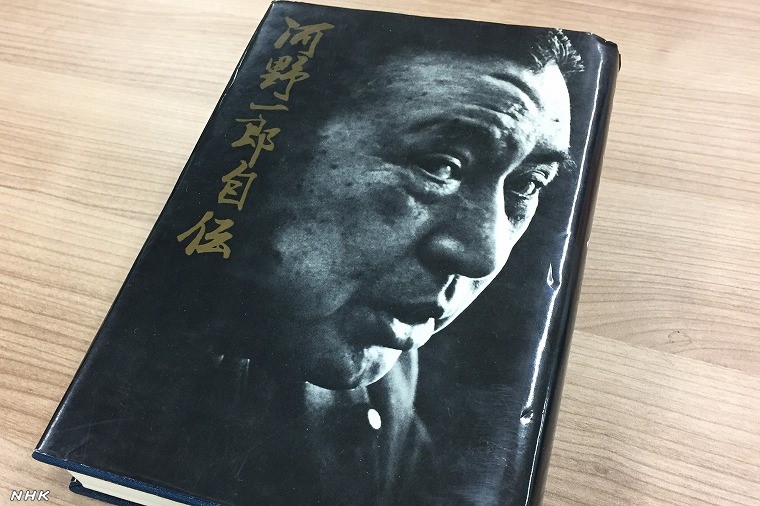

一郎の回顧録にはこんな記述が残っている。

「ソ連外交というヤツは、聞きしにまさる難しさである。それも昨日のとりきめが、今日の話し合いの土台とならない。ガラッと態度がかわって、つまるところは、行きつ戻りつの繰り返しに過ぎない」

5月8日。埒(らち)があかないと踏んだ一郎は、イシコフに行政の最高責任者、ブルガーニン首相との直接交渉を要請する。要請は意外にもあっさりと受け入れられたが、翌日の会談で、ブルガーニンはこう主張した。

「日露戦争で貴国が勝った時には、樺太も取れば、漁業の権益も取った。今度は負けたのだから、こっちのいうことを聞くのが当たり前ではないか」

さらに、漁業交渉の枠を超えて、領土問題についてもこう本音を漏らした。

「私の方でいま残っているのは、クナシリ、エトロフの問題だけであって、あとは全部、貴国のいい分を聞いているのだから、問題は解決しているのと同じだ。もしクナシリ、エトロフもソ連が譲歩すれば、私の方は戦争に勝っても、まるで負けたと同じようなものじゃないか。そんな馬鹿なことは、国民に対してできるわけがないではないか」

ブルガーニンのこの言葉には、ソビエト、そして今のロシアの歴史観が凝縮されていると思う。

ある外務省幹部は、ロシアの歴史観をこう解説する。

「日本からすると『侵略する側』のイメージがあるロシアだが、ロシア側の歴史観は正反対だ。古くはナポレオンに侵攻され、日露戦争で負け、多国籍軍によるシベリア出兵で多大な被害を出し、戦後は冷戦で敗れた。彼らの歴史は『攻められ続けた歴史』だ。だからこそ安全保障にはひときわ敏感で、唯一の戦果とも言える北方領土は譲らないのだ」

さて、ブルガーニンの主張に対し、一郎は「今度は僕に言わせてもらいたい」と口火を切り、熱弁を振るって反論したという。

「あなたが世界の平和に寄与しようという考えがあるならば、当面の漁業問題が一体なんであろうか。これくらいのことがソ連の総理大臣としてできないのか。それができないならば、あまり偉そうな議論はしない方がよい」

そして調印に

一郎の率直な物言いに共感したのか、ブルガーニンは「よくわかった」と答え、その場でイシコフ漁業相に協力を指示。こうして妥結に至った漁業条約だったが、これには「平和条約が結ばれるか、国交が回復されるまでは発効できない」という条件が付いていた。そのため一郎は、漁業交渉のみにとどまらず、国交正常化の交渉を7月31日までに開始することでも合意したのだった。

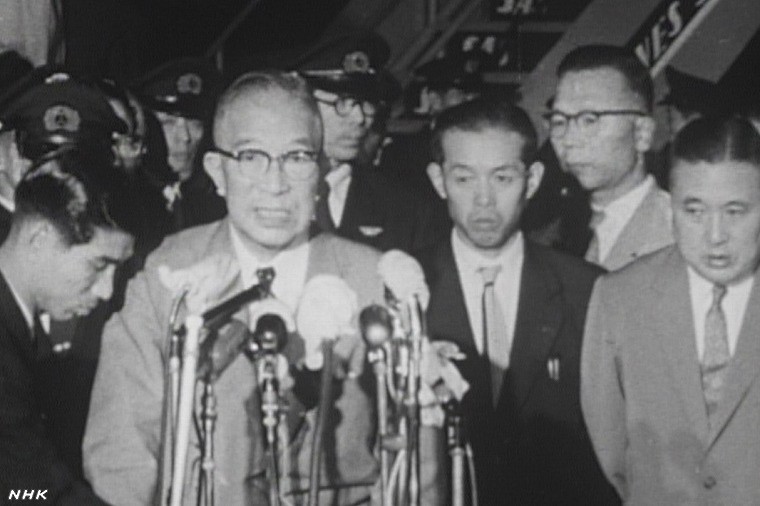

調印式を終えて帰国した一郎を、羽田空港では数千人が出迎えた。

ブラスバンドの演奏に、日の丸の国旗。この中には、若き日の河野洋平の姿もあった。

「もう大変な騒ぎでしたよ。羽田は当時は、小さな飛行場でしたけど、ターミナルがいっぱいになって。『お帰りなさい』『よくやってくれた』って歓迎ムードでしたね」

「国を背負って交渉をして帰ってきた姿を見て、政治家っていうのはやっぱり大変な仕事だなと」

外相の挫折

漁業交渉を終え、ソビエトを再び国交回復交渉のテーブルに着かせることに成功した一郎だったが、国交回復交渉で全権代表となったのは外務大臣の重光葵。

日ソ交渉に乗り気でなく、前回の交渉で「2島返還」で決着させなかった張本人だ。

ソビエトは、重光を全く信用せず、交渉は進まない。途中で重光は持論の「4島返還」から「2島返還」に方針転換を図るが、時すでに遅しだった。「4島返還」の方針が、保守合同で誕生したばかりの自民党の方針となっており、国民も、4島返還を掲げてモスクワに向かった重光に喝采を送ったばかりだった。日本国内に2島での決着を良しとする雰囲気は無く、鳩山は交渉の中断を重光に命じた。

失意の重光にアメリカが追い打ちをかける。

日ソの接近に危機感を抱いたアメリカの国務長官・ダレスは重光に、「2島返還を受諾した場合、沖縄をアメリカの領土にする」と言い放ったのだ。

いわゆる「ダレスの恫喝」である。

こうして重光の交渉は挫折に終わったのだ。

一郎、鳩山首相と再びモスクワへ

かくなる上は総理大臣たる鳩山みずからが行くしか無い。

1956年10月7日、鳩山一郎、河野一郎、松本俊一を全権委員とする代表団がモスクワへと向かった。

今でこそモスクワまでは10時間の道のりだが、1956年当時は、政府専用機はおろかジェット機も無ければ直行便も無い。

スカンジナビア航空のプロペラ機で、タイやイタリア、スウェーデンなど世界各国で給油をしながら片道5日にのぼる長旅で、高齢にして病身の鳩山にはまさに命がけの旅路だった。

一郎らが宿泊したのは、ロシア帝国時代の富豪の屋敷、「スピリドノフカ宮殿」だった。ソビエトは形式上は戦争状態にあった日本から来た一行を、国賓待遇で出迎えたのだ。

鳩山は当初、領土問題を棚上げにして、国交の回復を優先するという交渉の基本方針を掲げていた。ところが訪問直前、反鳩山派が中心となって、自民党が新たな党議を決定してしまう。交渉においては「歯舞、色丹の即時返還」とともに、「国後、択捉は日本固有の領土として、引き続き日ソ両国間で協議を行う」という内容だった。

4島の即時返還より譲歩はしたものの、難題に変わりない。当時の党の力は強く、鳩山は領土問題を棚上げにすることができなくなってしまったのだ。

ペーパーナイフをめぐる攻防

10月13日の会談は顔合わせ程度で終わり、本格的な交渉は15日から始まった。

領土問題の交渉を任された一郎とソビエトの最高指導者フルシチョフとの会談は4回に及んだ。

一郎の回顧録には、交渉の際のペーパーナイフをめぐる、ある逸話が紹介されている。

フルシチョフの部屋には、ロウ付けされた機密書類入りの封筒を開くため、ペーパーナイフが置いてあった。フルシチョフは、熱が入るとそのペーパーナイフを盛んに振り回しながら話す癖があった。

威圧されたように感じた一郎は、2回目の会談で「自分にくれないか」と頼んでみることにした。うまくいけば交渉は成功するとゲン担ぎもかねて言ってみたという。

すると、驚いた顔をしたフルシチョフは、しばらく一郎の顔を見たあとに「よろしい。あげましょう」と言ったあと、いかにも惜しそうな面持ちで手渡した。

ところが、3回目の会談に行くと、机に同じナイフが置いてある。

さらに今度は向こうから「もう1本いりませんか」と先手を打ってきた。

そのうえ、戸棚からまた同じナイフを取り出すと「まだありますよ」と言いながら、相変わらずナイフを振り回して話し始めたという。

一郎は当時の心境を「今日の勝負、こっちの負けである」とつづっている。

このときに手渡されたペーパーナイフは、今は洋平が管理し、母校の早稲田大学の歴史館に展示してある。

「共同宣言」という決着

交渉では、結果として平和条約は締結することはできなかった。平和条約の締結には、領土をめぐる係争状態の終結が欠かせなかったからだ。

そこで、平和条約に代わってとられたのが「共同宣言」だった。

領土問題は、1年前の松本ーマリクの交渉の際にロシア側が非公式に持ちかけた“2島引き渡し”を踏まえ、「平和条約の締結後、歯舞群島と色丹島を引き渡す」という文言で妥結。歯舞、色丹の即時返還を求める日本政府の立場からすれば、フルシチョフに押し切られた形ではあるが、一郎の奮闘ぶりは、外交官出身の松本も認めるところであった。

松本も回顧録で「領土問題に関するフルシチョフとの渡り合いは誠に見事であって、河野さんでなければ、あの成果はあげられなかったであろうと舌を巻いたしだいである」と記している。

1956年10月19日、日ソ共同宣言の調印式が行われた。

その後、宣言は国会でも批准。日ソ両国が署名と批准をした唯一の文書は、こうして誕生した。

一郎から洋平へ

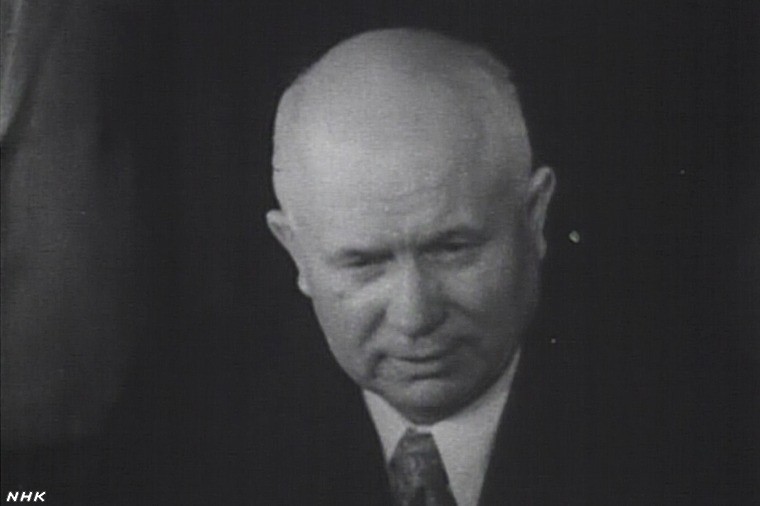

一郎は、一連の日ソ交渉のあと、再びフルシチョフを訪ねたことがある。

漁業交渉が必要となった1962年5月、モスクワを訪れた際にフルシチョフを表敬訪問したのだ。

このとき、一郎は、新婚直後の洋平をモスクワに誘ったという。

洋平は25歳、まだ会社員で、政治家になる前の話だ。

「『俺がモスクワに行くのはこれが最後だと思う。いっぺんだけお前を連れていくから、一緒に来い』と。『とにかく何も言わないでいいから、手だけ握れ』って言われてね。何も用はないけれど、とにかく会社を休んで行きました」

「クレムリンの中でずいぶん長い廊下を歩いて、3人乗ったらいっぱいになるような小さなエレベータ-に乗って、部屋に向かいました。しばらくするとフルシチョフがやってきて、『これがせがれだ』と紹介されると、ニコニコして『こんなに大きな息子さんがいたのか』って言われてね。それで握手をすると『あなたもいつか政治家になるんでしょう』って。当時は政治家になろうなんて全然思っていませんでした」

帰りの飛行機で、手を握った感想を問われた洋平は「とにかくゴツい、分厚い手だった」と答えた。すると一郎は「その程度か」と笑っていたという。

一郎は、日ソ交渉でフルシチョフと握手をしたとき「労働者の手ですね」と声をかけたという。

それに対しフルシチョフは「お前の手は百姓の手だな」と返してきた。

互いの出自を知っていたのか定かでは無いが、一郎は洋平に「一回握っただけで気持ちが完全に通じた。この人とは本音で話ができると直感したよ」と述懐したという。

洋平、外務大臣に

それから32年後の1994年6月30日。

洋平はフルシチョフの予言通りに政治家になり、自社さ連立の村山内閣で副総理兼外務大臣に就任する。

社会党の総理大臣が誕生したことに驚くアメリカに、日米関係はこれまでと変わらないと示すために、外務大臣は自民党総裁が務めたほうが良いという判断だった。

この前年、1993年10月に、細川総理大臣とロシアのエリツィン大統領は、日ソ共同宣言の有効性を認めたうえで、「四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する」などとした交渉指針を確認した「東京宣言」を発表。

ただ、それを引き継いだ村山内閣で、ロシアとの交渉が大きく動くことは無かった。

1995年の戦後50年の節目に、過去の植民地支配と侵略に対し痛切な反省を表明した、いわゆる「村山談話」の発表や、沖縄で起きたアメリカ兵による少女暴行事件に伴う日米地位協定の見直しなどに追われ、ロシアまで手が回らないというのが実態だった。

新しい枠組み

そんな中でも、洋平はロシアとの間で新たな枠組みを作った。日ロの経済協力を推進するための「政府間委員会」だ。

「日ロ貿易に熱心な企業があり、政府が多少サポートする形で何かした方が良いと思って立ち上げた。『その代わりに領土をもらおう』という気持ちはなかったが、ただ日ロ関係だけは、ちゃんと良い関係でつないでおきたいという気持ちがあった」

この枠組みは現在まで続き、最近では日本がロシアに提案している8項目の協力プランを含めた経済協力の進捗状況などについて議論が行われている。

イルクーツク声明

1996年に外務大臣を離れた洋平だったが、1999年10月から再び、小渕・森内閣にかけて外務大臣の要職に就く。経験者が再び外務大臣につくのは20年ぶりのことだった。

このとき、日ロ関係は大きな節目を迎えつつあった。

1997年、橋本総理大臣とエリツィン大統領は、ロシアのクラスノヤルスクで、「2000年までに平和条約を締結するよう全力を尽くす」ことで合意していたのだ。

ただ、ロシア側の態度は硬かった。

「もう1年しかないよと言って交渉したが、向こうは『そうだ、そうだ』と言いながら、実効支配を続けていた」

1999年12月31日には、エリツィン大統領が突然の辞任表明。

エリツィン大統領の政治判断を促し、2000年までに平和条約の締結を目指すという日本政府の戦略は見直しを余儀なくされた。政府は、プーチン首相が大統領代行に指名されたことから当面、大統領の路線が引き継がれることに期待したが、就任からすぐの決着など到底無理な話であった。

小渕内閣に続いた森総理大臣は、プーチン大統領と友好な関係を築き、2001年3月の日ロ首脳会談で「イルクーツク声明」を採択。

1956年の日ソ共同宣言が平和条約交渉の基本となる法的文書であることを確認し、1993年の東京宣言に基づき、北方四島の帰属問題の解決に向けた交渉を促進することに両首脳が合意したことが明記された。

だが、その1か月後に森内閣は退陣。やはり、平和条約締結には届かなかった。

洋平は、ロシアとの交渉の難しさをこう語った。

「なんと言っても先方が実効支配しているわけで、向こうが納得しない限り、戻らない。どれだけ強談判しても意味が無いわけです。いろんな条件が整わないと決着はできない。当時の状況では、簡単では無かった」

そして、太郎へ

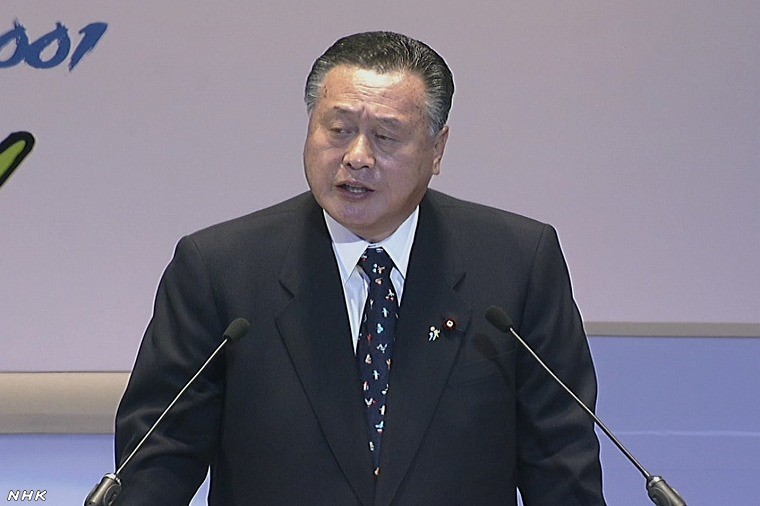

「思いを引き継ぐ者として、そして、交渉責任者として、一層尽力していく」

ことし2月7日の「北方領土の日」。東京で開かれた「北方領土返還要求全国大会」で、河野太郎外務大臣は壇上でこうあいさつした。

ロシアとの平和条約交渉が新たな局面に入ったのは去年11月。シンガポールで行われた安倍総理大臣とプーチン大統領の会談で、両首脳は祖父の一郎が携わった1956年の日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速することで合意。その後、太郎は、外務大臣として交渉責任者となった。

2019年1月。

交渉責任者として初めて行ったモスクワでの外相会談。会場となったロシア外務省別館は以前、「スピリドノフカ宮殿」と呼ばれていた。祖父、一郎が60年余り前に宿泊した場所だ。

外相のラブロフは、56歳の誕生日を迎えたばかりの太郎を祝った。

「日ロにとって56は重要な数字だ」

そう言って「スピリドノフカ宮殿」をあしらったカフスボタンをプレゼントした。

太郎はお返しに、酒好きで知られるラブロフにウイスキーの「響17年」を贈った。

基本的に良好な雰囲気で行われた会談だったが、ラブロフは15年間にわたって外相を続ける外交交渉のプロだ。

互いに国益を背負った交渉は、時に激しいやりとりになったという。

北方領土問題は進展するのか。

ロシアのかつての弟分だった隣国・中国は、今や超大国にのしあがり、アメリカとは核軍縮の条約で意見が対立し、クリミア併合をめぐっては、ヨーロッパからも制裁を科せられ、外交的に苦しい立場にある。さらに内政でも、年金の支給開始年齢の引き上げなどによって支持率は落ち込んでいる。こうした状況を打開しようと、プーチン大統領が日本に活路を見いだそうとするのではないかという見方もある。

太郎は、先月、ドイツのミュンヘンで行われた2回目の外相会談が終わったあと、記者団にこう語った。

「70年かかっていることであり、一朝一夕に解決するということではないが、『二人三脚』で粘り強く、一緒にゴールにたどり着けるよう、お互い努力をしていきたい」

双方が受け入れ可能な解決策を探る道のりには、まだ時間がかかりそうだ。

洋平は息子、太郎についてこう語る。

「河野家だということで、全くの初めましてではなく、日ロ関係を半歩前からスタートできたかもしれないが、それだけのこと。そんなことで国益を左右することにはならない。外務大臣をお受けした以上、誠心誠意やるしかない」

そして、外交の難しさを、次のように披瀝(ひれき)した。

「60点を目指すのが外交交渉だ。こちらが100点、向こうが0点では、最後に笑顔で手を握ることなんてできない。相手からは40点に見えるような60点を見つけ、お互いに良かった、お互いが損しないと言える点を探れるか。それが外交の基本で、かつ難しいところだ」

父が語ったこの言葉に、太郎が語る「二人三脚」の意味が、重なって聞こえた。

(文中敬称略)

【参考文献】

▼ドキュメント北方領土問題の内幕(若宮啓文、2016年・筑摩書房)

▼今だから話そう(河野一郎、1958年・春陽堂書店)

▼河野一郎自伝(伝記刊行会委員会編、1962年・徳間書店)

▼モスクワにかける虹(松本俊一、1966年・朝日新聞社)

▼日本外交への直言(河野洋平、2015年・岩波書店)

▼さようなら、みなさん!鳩山日ソ交渉50年目の真相(堀徹男、2007年・木元書店)

▼クレムリンへの使節(久保田正明、1983年・文藝春秋)

- 政治部記者

- 奥住 憲史

- 平成23年入局。金沢局、秋田局を経て政治部へ。現在、外務省で河野太郎大臣番。趣味は麻雀。