2023年09月07日 (木)

嫌いだった印刷会社を父から引き継いで

「汚いイメージがありましたし、恥ずかしいとも思っていました」

そう語るのは、大阪市で創業50年以上の印刷会社を営む野村いずみさんです。

当時あこがれていた「普通の就職」はかなわず、赤字続きの会社を父から託されることになりました。

苦労の末、会社を立て直した野村さん。胸の内には、かつてとは違い、父から受け継いだ「古き良きものを大切にする心」がありました。

(大阪放送局ディレクター 近藤伸郎)

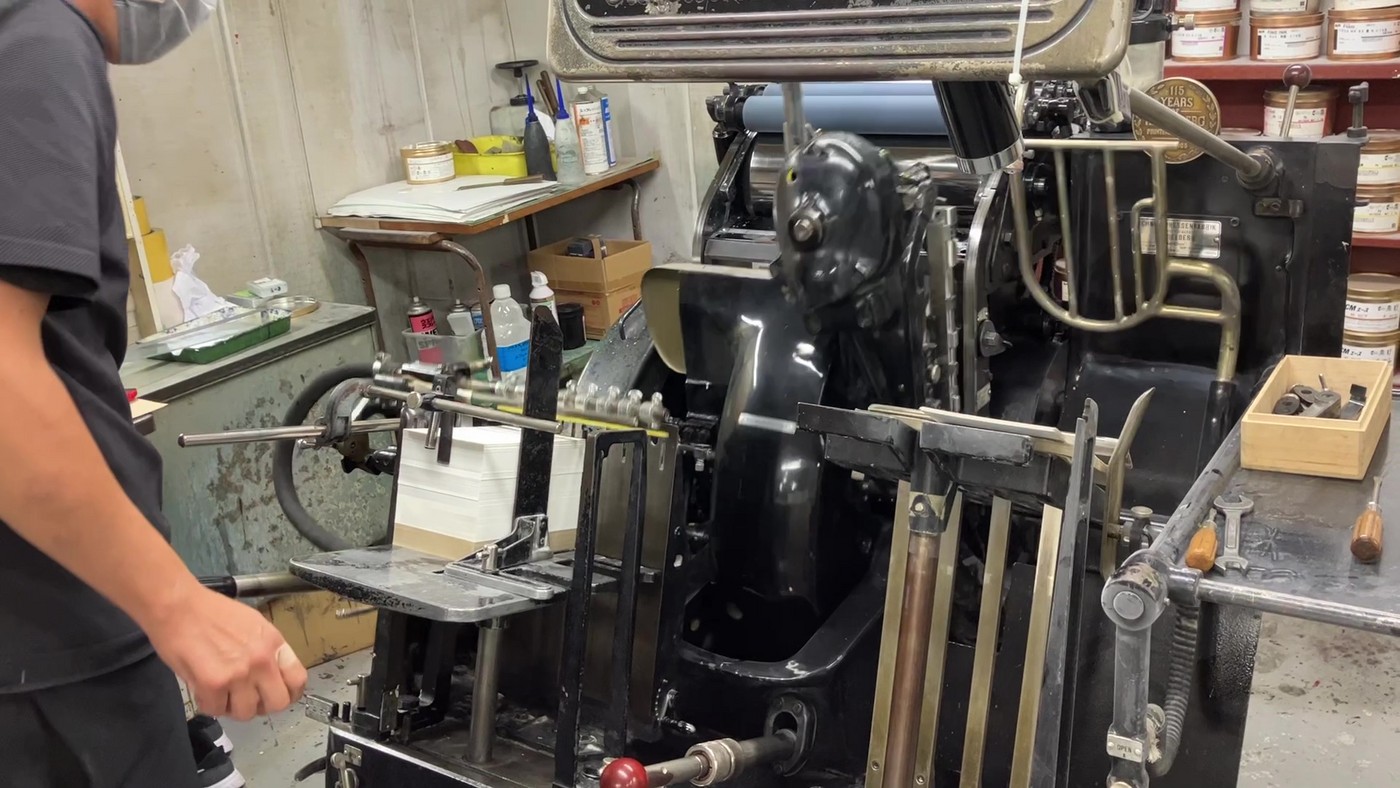

半世紀以上前の機械 受け継ぐ活版印刷

ガチャンガチャンと蒸気機関車のような音を出して動く印刷機。50年以上前にドイツで作られた年代物です。

ここで行われているのは、昔ながらの「活版印刷」。現在主流の印刷方法とは異なり、版を紙に押しつけることでハンコのようにインキを転写する仕組みで、紙にかかった圧力による独特の凸凹ができるのが特徴です。

活版印刷で作られた名刺やポストカード、コースターなど

活版印刷で作られた名刺やポストカード、コースターなど

創業は1968年で、現在の従業員数は9人。長年、この活版印刷で名刺など紙製品を中心に作ってきました。

現在の会社の様子

小さいときは印刷が嫌いだった

社長の野村いずみさんは、父・常夫さんの代からの2代目です。

父は自宅の玄関先の1室で印刷をしていて、野村さんは物心ついたときから印刷機に囲まれて育ったといいます。そんな野村さんですが、実は印刷業に良いイメージを持ってはいませんでした。

「山添」代表取締役 野村いずみさん

(野村いずみさん)

「活字は触ると指先が真っ黒になるんですよね。だから、うちの父親の手はいつもインキで真っ黒でした。作業服とかも汚れるので、そういう汚いイメージがありました」

創業間もないころの父・常夫さんと母・喜美子さん

創業間もないころの父・常夫さんと母・喜美子さん

働いていた身内が退職したことで工場の人手が足りなくなり、野村さんは工場を手伝わざるを得なくなりました。

かつて、野村さんは、きれいな制服に身を包んで通勤電車で会社に通い、オフィス街をかっ歩するような「普通の会社員」にあこがれていました。しかし、そうした就職はあきらめ、父の会社で働くことを決めました。

ときは90年代。「ペーパーレス」という言葉もすでに使われ始めており、印刷業界の先行きも不透明になりつつある時代でした。

短大時代の野村さん 当時は印刷業界に進みたくないと思っていた

短大時代の野村さん 当時は印刷業界に進みたくないと思っていた

(野村いずみさん)

「印刷業自体が斜陽産業だということを認識していて。なかでも活版印刷は、とうの前から使われなくなっていた。古い活版印刷なんてやめればいいのにと思っていました」

会社では、新しい印刷機を導入せず、名刺を印刷するのに昔ながらの活版印刷機しか使えないという状況でした。印刷機を買うほど仕事がなかったということに加え、父が物を大事にする人であったことが理由でした。

当時、営業を担当していた野村さんは、取引先に自分の名刺が活版で印刷されたものだと知られることが恥ずかしかったといいます。

(野村いずみさん)

「自分の名刺を印刷してもらうときに、活版印刷って分からないように印刷してとお願いしていました。活字でレイアウトを組んでいたんですけれど、いかにも昔ながらのという感じの活版の名刺ではなくて、当時でいう“今風”に見えるように、横型のラインとかを入れて少しでもおしゃれに見えるように作ったんですよ」

昔ながらの活版印刷では金属の活字を1つ1つ拾い「組版」を行う(※現在はパソコンでデザインしたものを金属版にして印刷することが多い)

昔ながらの活版印刷では金属の活字を1つ1つ拾い「組版」を行う(※現在はパソコンでデザインしたものを金属版にして印刷することが多い)

震災を乗り越えた活字の「馬棚」

物を大事にする父・常夫さんを象徴するのが、1995年、阪神・淡路大震災のときのエピソードです。

活版印刷で使う活字を収納する「馬棚」と呼ばれる棚に、約40万字の活字が収められていました。

野村さんの工場の馬棚にあった馬棚 1980年代ごろの写真

野村さんの工場の馬棚にあった馬棚 1980年代ごろの写真

この活字が、震災の揺れで棚から落ちてしまったのです。

床に散らばる活字の山。このとき、野村さんは「やっと活版印刷がやめられる」と思いました。

ところが父・常夫さんは…

(野村いずみさん)

「『拾う』『戻す』って言ったんです。『えっ?』と思いましたけどね。『戻すの、これ? もうあんまり使ってないのに』って。でも、父親は『あれは置いとかなあかん』と言ってました」

その後、活字の職人たちと一緒に毎日、残業しながら活字を棚に戻す日々が続きました。すべての活字が棚に戻るのに半年から1年の時間がかかりました。

引き継いだ会社を立て直す 鍵は手触り感

野村さんが父の会社を引き継いだのは、それから13年後の2008年のこと。長年、赤字経営が続き、いよいよやっていけないというときに、父が引退し、野村さんが経営を立て直すことになりました。

会社を引き継いで8年後の野村さん 馬棚を見つめる

会社を引き継いで8年後の野村さん 馬棚を見つめる

(野村いずみさん)

「従業員がみんな辞めないといけないくらいなら自分がやろうと腹をくくりました。当時、営業をやっていたから、お客さんとの関係もできてきて。もうやめたくなくなっていたんだと思います」

それから1年ほどたったころ、大きな転機となる出来事が起きます。

野村さんのもとに、ある1件の注文が舞い込みました。

注文主はデザイナーで、昔ながらの方法にこだわって名刺を作ってほしいというのです。

その客からは、試作品ができた後も、様々に細かい注文が付きました。

(野村いずみさん)

「活版印刷では、そんな細かい表現とか、例えば色と、柄と柄をぴったり合わすみたいなことは、ほとんどしてなかったんですよ。そういうデザインを頼まれることがなかったので。難しい注文に応えるうちに、うちの技術も、おかげさまであがっていった」

活版印刷で作ったデザイン重視の名刺はその後評判になり、インターネットや口コミで広まったことで、次々と注文が来るようになりました。

野村さんは、客からの反応に確実な手ごたえを感じていきます。

(野村いずみさん)

「長い間やってきて、印刷物を渡したときにそれを見て、『すごい』とか『感動した、ありがとう』とか言ってもらえることがなかったんです。普通は注文があって印刷・納品したら終わり、が当たり前なのに、活版印刷だとこんなに喜んでもらえるのかと、驚きとともに喜びに変わったというか。

昔思っていた、汚い、安い、誰にでもできるみたいにずっと思っていたのが、印刷物でも今までとは違うものが提供できるかもしれないと、自分の中であきらめていた印刷業でも楽しいことができるんじゃないかと、希望が見えたんです。今まで感じてなかったことを活版が感じさせてくれた。印刷業を続けるなら、お客さまに喜んでもらって、自分も楽しんで仕事に誇りを持ちたいなって」

さらなる地震 悲しさを乗り越えて

かつて父の印刷工場に感じていた否定的な気持ちは、野村さんの中からはすでに消え、活版印刷という古き良きものを守ってきた会社に対するプライドのようなものに変わっていました。

ところが、そんな野村さんのもとに、また1つ試練が襲いかかります。2018年に起きた大阪北部地震です。

このときは、過去の阪神・淡路大震災のときをはるかに上回る数の活字が床に散らばった状態になってしまいました。

大阪北部地震で落ち散乱した活字

大阪北部地震で落ち散乱した活字

(野村いずみさん)

「最初は拾うことも考えたんですけど、棚1枚1枚を引くたびに、ガラガラガラって活字がさらに落ちてきて、悲しい気持ちになりました」

阪神・淡路大震災のときにはいた職人たちもすでに会社を去っていて、1文字1文字を元の場所に戻すのは現実的に不可能でした。落ちた衝撃で欠けてしまった活字も少なくなく、悩んだあげく、元に戻すことは諦めざるを得ませんでした。

罪悪感にひたる中、野村さんは、使えなくなった活字をなんとか生かす道がないか考え始めました。

きっかけの1つは、震災の片付けを手伝いにきた友人の一言。

「これって、落ちてないのはお守りにならないかな。受験に落ちない、みたいな」

さらにその数日後、野村さんは、会社のスタッフの1人が落ちた活字を遊びのようにして拾っているところを目にしました。

(野村いずみさん)

「うちの女の子のスタッフが『きょうの活字、これ』と言って、落ちた活字から1文字を拾って、出てきた文字を見て遊んでいたんです。それを見て、占いみたいで面白いなと思って、『おみく字』ができたんです」

棚から落ちなかった活字は、約40万字のうちの1000字ほど。

そのままでは使えない活字をなんとか生かすために思いついたのが、「おみく字」として手に取ってもらうことでした。

くじ引きのように、どの活字を引き当てるか分からないドキドキ感。さらに、「落ちなかった」という縁起物としての意味を持たせました。

袋のなかの活版印刷についての解説文には、「震災を乗り越えた活字たち」と銘打ち、活字がたどってきた数々のエピソードをつづりました。

「インキや汚れをまとっている活字から長年ためこまれた記憶を、活字の持つ意味からメッセージを感じ取っていただければ幸いです」

多くの人は見たことさえないであろう活字を手にとってもらうことで、“過去”に思いをはせてほしいという願いを込めました。

縁起物として製品化された「おみく字」

縁起物として製品化された「おみく字」

「おみく字」は、その後、ネットで話題を呼び、ふだん印刷業になじみのない人たちにも活版印刷に興味を持ってもらうきっかけとなりました。

(野村いずみさん)

「何か分からないけど買ってくださる人もいたんですよね。印刷にまったく接点のない人の手にもわたって、興味を持ってくださって。活字1文字でうれしい気持ちになっていただいたり、長年使われてきた大事な活字への思いを受け止めてくださったり。この『おみく字』によって、活字たちがまるで生きているみたいに1本ずつ、いろいろな人の手に旅立っていくみたいなイメージが湧いて、私自身、気持ち的にも救われました」

次の世代へ

ふたたび棚に戻すことがかなわなかった活字ですが、今でもひらがなやカタカナ、アルファベット、数字などを中心に使えるものは残し、使い続けています。

1文字1文字の活字には、長年の汚れやインキなどの痕が今でも残っています。

残された活字の一部

残された活字の一部

会社の近くには、活版印刷体験などワークショップができるスペースを開設し、活版印刷を知ってもらうイベントや体験会も定期的に開くようになりました。

若い世代が参加することが多く、満員御礼の回も相次いでいます。

2023年7月のイベントの様子

2023年7月のイベントの様子

デジタル全盛期の今だからこそ、おいてけぼりになってしまった「ものとしての手触り感」やアナログ感。そうした感覚を再発見させてくれる活版印刷という昔ながらの印刷技術が、長い年月を経て、今また新たな価値を発信し始めています。

(野村いずみさん)

「活版印刷を多くの人に体感してもらうことで、印刷の魅力を感じてもらうのはもちろんですが、ものをつくることの楽しみや喜び、ものを大事にすることの良さも伝われば、うれしいと思います。活版印刷の先人たちから受け継がれてきた技術や思いを残し、次の世代に届ける。そんなことをこれからも続けていきたいと思います」

先代の父から娘に その心意気は受け継がれる

先代の父から娘に その心意気は受け継がれる