2018年12月 9日

近代文学史に輝く文学者や焼け跡から立ち上がる人々など、戦後のさまざまな表情をフィルムに収めてきた写真家・林忠彦(1918-1990)。1940年代後半から50年代にかけて暮らした、東京都大田区大森を訪ねました。

大森駅近くの山王小路飲食店街(通称・地獄谷)。秋山庄太郎など親しい写真家と飲み歩いては、最後にこの場所に足を運んだ。

林忠彦は、1918年、山口県徳山市(現在の周南市)で祖父の代からの写真館に生まれました。

上京後、20代のはじめには報道写真家としてすでに頭角を現わし、戦時中は北京日本大使館付属の報道宣伝機関で活動します。終戦は北京で迎えました。

東京に引き揚げてから、銀座のバー「ルパン」を根城にする同世代の小説家たちの姿を撮り始めます。

バーカウンターの椅子の上であぐらをかく太宰治に代表される鮮烈なポートレート群は、文芸誌に「文士」シリーズとして連載されるや話題を集め、林忠彦の名前は広く世に知られることになりました。

これらの作品が撮影された1946年前後から、林忠彦は大森に暮らし始めます。

林忠彦の四男で写真家の林義勝さんと一緒にゆかりの場所を散策しながら、父・林忠彦の思い出話をうかがいました。

大森駅西口、池上通りに面した天祖神社。

天祖神社の南側の路地は、「馬込文士散策の道」。大正期に移り住んだ文学者たちがレリーフで表わされている。

大森駅西口を出ると池上通りをはさんで見えてくる、天祖(てんそ)神社の急階段から旅を始めました。

義勝さんによると、林忠彦が大森に暮らすきっかけは、北京から引き揚げ後すぐ、写真家・濱谷浩の兄で写真評論家であった田中雅夫の住まいに下宿したことだったそうです。

すぐに手狭になり、市内の西洋風の集合住宅に居を移しました。

国際アパートという名のその洋館は、大森駅西側の高台にありました。天租神社から池上通りを北に歩いて数分の距離ですが、現在では雑居ビルが建っています。

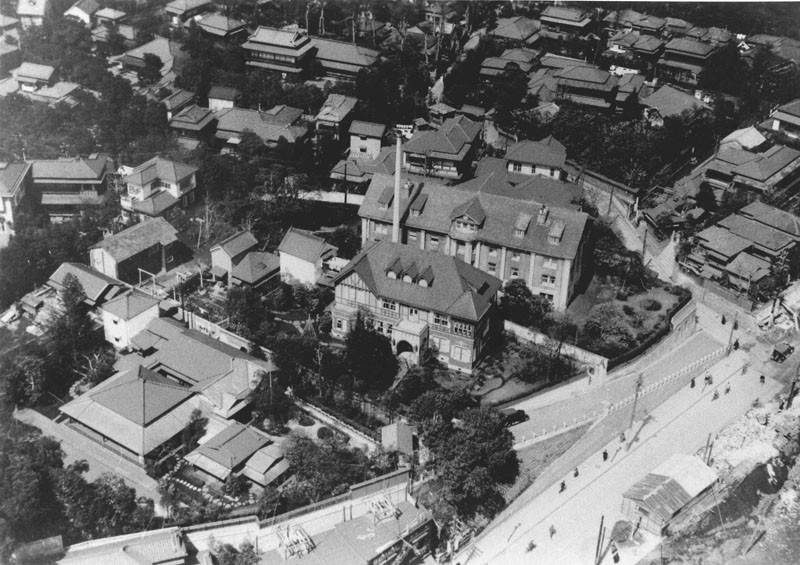

林忠彦が暮らした国際アパート(中央2軒の洋館うしろ側)。昭和初期の空撮写真。写真提供:大田区立郷土博物館

林忠彦の一日に密着した当時の記事。大森の自宅も登場する。『週刊カメラ』昭和29年11月24日発行、林忠彦作品研究室所蔵。

1954年の週刊誌の紙面を林義勝さんに見せてもらいました。

林忠彦の一日に密着した「作家の一日」という特集記事です。

瀟洒(しょうしゃ)な洋間での朝食や、大森駅のホームで電車を待つ写真など、かつて存在した国際アパートを中心とした林忠彦の暮らしぶりが伝わってきます。

暗室作業や打合せなどを慌ただしくこなした後、当時人気急上昇中の女優・有馬稲子の自宅を撮影で訪れ、新橋駅前のバーで一息つく、華やかで目まぐるしい一日の様子は、まさに〈時代の寵児(ちょうじ)〉といった感じです。

多忙を極める写真家に取材の約束を取り付けるために、記者は自宅と有楽町の事務所に何度も通わなければならなかったとか。

「作家の吉行淳之介さんが大男だった父の風貌を〈メキシコ系アメリカの俳優〉と表現しているでしょう(笑)。カメラマンは撮る側で、撮られる機会は少ないはずですが、父はそうではなかった。最もよく被写体になった写真家と言えるかもしれません」。林義勝さんはそう語ります。

記事では、長身で目を引く容姿にしては意外なほど親しみやすい林忠彦のキャラクターに、レンズの前で緊張していたモデルの女性たちがすぐに心を開く様子が記されているのが印象的でした。

単なるポートレートにとどまらない、「その人らしさ」のすべてを切り取ったような、林忠彦の写真の秘密に触れたような気がしました。

ハゼ釣りをする地元の方と、大森海岸の思い出を語る林義勝さん。

「現在ではビルに阻まれていますが、当時は天祖神社や国際アパートの窓から、東京湾が一望できたんですよ。大森の海もまた、父にまつわる思い出が深い場所です」

大森駅の東側にある、大森ふるさとの浜辺公園に向かいました。

林忠彦は、撮影道具とともに釣り道具一式をいつも車に積み込んでいたほどの釣り好きだったとか。

「股旅の忠さん」と呼ばれるほど旅を愛した写真家は、ロケ地が釣りのできる場所だと、ことのほか喜んだそうです。

忙しい日々の合間に、大森でも、地元の釣り船屋で船を借り切って釣りを楽しみました。

瀬戸内育ちの写真家は驚くほど巧みに櫓(ろ)をこぎ、たちまち沖に出たそうです。

高度経済成長期が始まろうとしていた1950年代はじめの東京湾の水は、しょうゆのように黒く濁っていた記憶がある、と林義勝さんは語ります。

公園の一角にある人工の浜辺は家族連れに人気。

林忠彦親子が釣りを楽しんだ1950年代のはじめ、大森海岸には黒塀の料亭が建ち並んでいたそうです。

この界わいには、大商店の旦那などが寄り合いに使った料亭が明治期から開業していましたが、1970年代にマンション街へと姿を変え、海岸線の様子は一変しました。

現在では、公園の一角に作られた人工の浜が、子どもたちの遊び場になっています。

ボラが泳ぐ浅瀬には海苔(のり)づくりに使う網を張る杭が立つ。

対岸に立ち並ぶ倉庫街の上を、羽田空港を離発着する飛行機が行き交います。海水の透明度はおどろくほど高く、ボラが群れをなすのが浜から見えました。

「僕は瀬戸内の海育ちゆえに、潮の香りにことさら魅かれ、海のある風景には意欲がわく」

海を眺めていると、林忠彦が後半生に情熱を注いだ風景写真のシリーズ『長崎―海と十字架』(1980年)に自ら寄せた言葉を思い出しました。晩年、病を押して撮影を敢行した『東海道』(1990年)にも、息をのむほど表情豊かな水辺のドラマが切り取られていました。

公園内にある「大森 海苔のふるさと館」。かつて海苔の産地であった大森の歴史を民俗資料などで展示している。

大田区立郷土博物館外観。

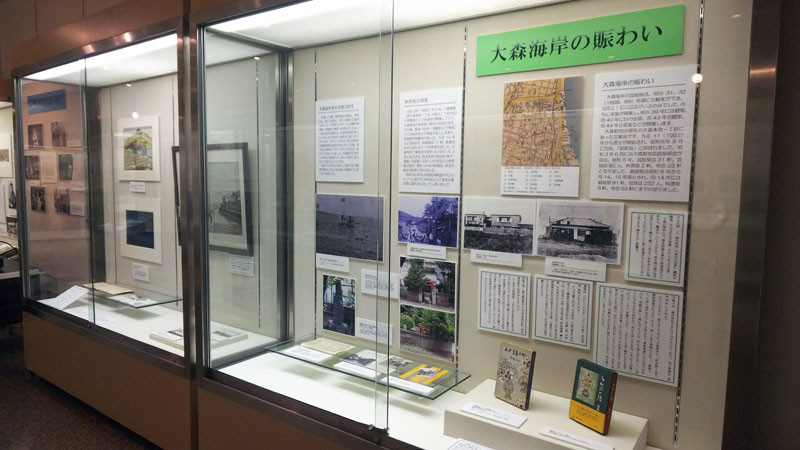

特別展「作品の中の大田区‐文士・画家の描いた風景‐」(12月24日まで)では、大正期にさかのぼる大森駅界わいでの芸術家たちの交流の歴史も紹介されていた。

料亭があり、海水浴場としてにぎわった、かつての大森海岸の資料も見ることができる。

東海道の要衝、作家や画家が集った文化の中心地、経済成長を支えた工場の密集地域などなど、大森は多様な側面を持つ町です。

大田区立郷土博物館で開催されている特別展「作品の中の大田区-文士・画家の描いた風景-」(12月24日まで)では、かつての大森の姿を思い描くことができる、さまざまな資料が展示されています。

常設コーナーでは、大正末期から昭和初期に大森の西側「馬込文士村」に暮らした小説家や画家を紹介しています。

蒲田で撮影を行った坂口安吾は言うまでもなく、馬込文士村に関連する芸術家の名前を眺めていると、林忠彦が人物写真を撮影した顔ぶれの多さに改めて驚かされました。

山王小路飲食店街。地獄谷という通称の由来はこの階段。

日も暮れてきたので、大森駅西口すぐの横丁、山王小路飲食店街を終着点としましょう。

「僕は4つか5つの頃から、母親のお使いで、ここで飲んでいる父をよく迎えに行ったんです」と林義勝さん。

駅前の大通りからこの横丁にたどり着くには、下り階段を降りることになるため、昔から地獄谷という通称で知られています。

現在では、懐かしい昭和の風情を求めて、ドラマのロケなどにもよく使われるそうです。

林忠彦が通ったバー「吾作」は昨年惜しまれながらも閉店した。

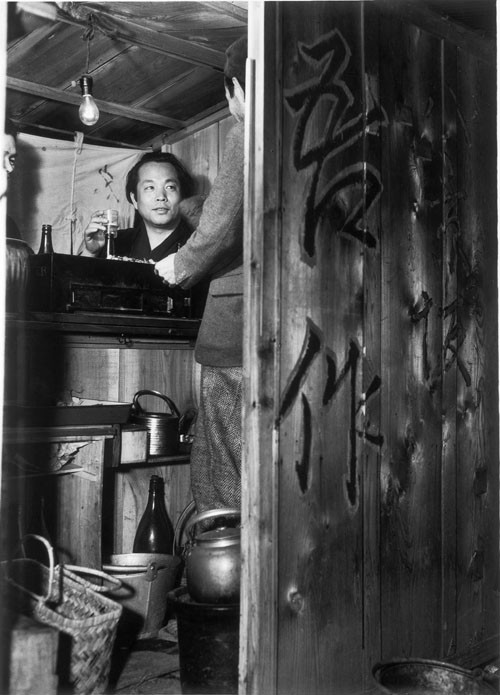

地獄谷の「吾作」で語らう火野葦平。林忠彦撮影。(「火野葦平 吾作」1950年 林忠彦作品研究室所蔵)

地獄谷の入り口近くに、林忠彦が通った一軒のバーがありました。

このバーの命名者である小説家・火野葦平をはじめ、馬込文士村に暮らした尾﨑士郎も足を運び、役者のたまり場としても知られたバー「吾作」です。

残念ながら、昨年、店を守るマダムが他界したため、80年近く続いた店の看板を下ろしました。

「文士」シリーズの一枚、裸電球の店内でグラス片手に語らう火野葦平の人物写真も、ここで撮影されました。

ほかにも、この路地で生まれた名作があります。

同年の1950年、この通りの一角に建てた木箱のように小さなバーの前で、七輪から上がる炎を眺めるバーの女店主の姿。激動の時代を生き抜く精神を象徴したようなその作品は、写真集『カストリ時代』(1987年)に収録されました。

林忠彦がフィルムに収めたのは、著名人だけではありません。大森海岸近くのオフィスビルで、仕事が終わった夜に屋上でゴルフに興じるサラリーマンの姿など、高度経済成長期前夜、働く人々が垣間見せた人間性もまた、生き生きと写し撮られました。

かつて、林忠彦が「ドブロクで総仕上げ」をした地獄谷には、現在では居酒屋からワインバーまで、多彩な飲食店が軒を連ねています。

写真の本質について、「うまいとか下手はあるものの、一番のポイントは記録性にあるのではないでしょうか」と語った林忠彦。

うつろう町を眺めながら、その言葉をかみしめました。

写真家が記録したかったものに思いをはせながら、ぜひ大森の町を歩いてください。

20軒以上の飲食店が軒を連ねる地獄谷。「実は大森で撮影されている作品は、まだまだある気がします」と林義勝さん。

◎天祖神社

東京都大田区山王2-8-1

アクセス JR京浜東北線「大森」駅西口徒歩2分

◎大森ふるさとの浜辺公園

東京都大田区ふるさとの浜辺公園1-1

開園時間(浜辺エリア)午前5時30分~午後9時

アクセス 京浜急行線「平和島」駅徒歩15分, 京浜急行線「大森町」駅徒歩12分

平和島循環バス「平和島五丁目」徒歩3分

◎大森 海苔のふるさと館

東京都大田区平和の森公園2-2

開館時間 午前9時~午後5時(6月~8月は午後7時まで)

休館日 第3月曜日(祝日の場合は翌日)

アクセス 京浜急行線「平和島」駅徒歩15分, 平和島循環バス「平和島五丁目」徒歩3分

東京モノレール「流通センター」駅徒歩15分

◎大田区立郷土博物館

東京都大田区南馬込5-11-13

開館時間 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 月曜(祝日の場合は翌日)

アクセス 東急バス「万福寺前」下車徒歩3分

◎周南市美術博物館で展覧会「生誕100年 林忠彦展」が開催中です。12月24日まで。

開館時間 午前9時30分~午後5時(21日は午後7時30分まで開館/入館は閉館の30分前)

休館 月曜(12/24は開館)

交通 JR「徳山」駅徒歩20分、防長バス「動物園文化会館入口」徒歩3分。

◎日本近代文学館で展覧会「生誕100年記念 林忠彦写真文学展 文士の時代―貌とことば」が開催中です。2019年2月23日まで。

開館時間 午前9時30分~午後4時30分(入館は閉館の30分前)

休館 日曜・月曜・第4木曜、12/21~1/4、2/12~16

交通 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩7分