神楽舞う里で生きる 21歳“生さん”の選択

- 2023年01月30日

末角神楽に入った、タイマグラの青年

今回取材したのは、山代生(やましろ・しょう)さんという21歳の青年。生さんは宮古市川井の小国地区に江戸時代から伝わる末角神楽保存会に今年1月から参加している。生さんは早池峰山麓にある宮古市のタイマグラと呼ばれる地域で育った。タイマグラとは、アイヌ語で「林の奥へ続く道」を意味すると言われている。取材中には熊や鹿、カモシカなどたくさんの野生動物を見かけた。

深い森の中で生さんの両親は民宿を営んでいる。生さんはその手伝いをしながら、罠猟の免許やコーヒーのばい煎など自分のスキルを磨いている。生さんの父・奥畑充幸さんは大阪出身で、母・山代陽子さんは島根出身。2人ともタイマグラに移住してきて、家庭を築いた。生さんに初めて話を聞いたときに、育った土地が「地元だけど、地元じゃない」という感覚を打ち明けてくれた。

タイマグラの移住2世の葛藤

生さんは3人兄弟の末っ子。タイマグラから車で20分ほどにある集落(江繋地区、小国地区)の保育園や小中学校にスクールバスで通っていた。小学生までは、2人の兄やタイマグラに住む他の家族の子どもが遊び相手だった。しかし、中学生になってからはタイマグラに住む子どもは自分1人になった。その頃から集落の人たちとの間に壁を感じるようになった。同級生は代々集落に暮らしてきた人ばかり。さらに集落とタイマグラは物理的に離れていて、集落の人たちと学校以外で関わることもほとんどなかった。集落の祭りに友達と行っても、どこか入り込めない感覚があったという。

地域の人たちからも同級生たちとは違う扱いをされているような感じ。呼び方ひとつでも、同級生は呼び捨てでぼくはくん付けとかそんな記憶はあって。自分だけがそういうふうな存在っていうのはなんかちょっと心細いような感じ。

郷土芸能が集落との距離を縮めてくれた

15歳の時、通っていた中学校の同級生たちと集落の郷土芸能を披露する行事に参加した。公民館での夜の練習、集落の人たちとの練習、本番のあとの直会など集落の大人たちと初めて“濃い時間”を過ごした。時に泣きながら練習する場面もあったという。郷土芸能や集落の人たちと本気で向き合い、同じ場や空気を共有した。生さんにとってはすべてが新鮮な経験で、「今まで自分が勝手に壁を感じていただけだったんじゃないか」と話す。中学時代の郷土芸能との出会いは、「地元=郷土芸能」というイメージが自分の中でできあがるほど大きな経験だった。

高校3年間は母の故郷・島根県にある高校に通った。大学進学も考えたが、高校卒業後にタイマグラに戻って来た。生さんは、自分の未来を考えるときに、常に中学時代の郷土芸能での濃厚な経験が頭に浮かぶ。集落の人たちと生きていきたい。そんな気持ちが強まっていた。そして末角神楽に入った。

末角神楽での練習の日々

生さんは6月の末の初舞台に向けて練習を重ねていた。本番で披露するのは「翁舞」という長寿を祝う縁起のいい舞いだ。「翁舞」は生さんが入るまで髙橋金一さん(72)が50年近くひとりで舞ってきた。誰でも舞えるわけではなく、「翁舞」に合う体つきや性格の人でないといけないという。生さんを神楽に誘ったのは中村文男さん(75)。生さんの素直な性格や体つきから「翁舞」タイプだと思い声をかけた。生さんがいなければ「翁舞」は途絶えてしまう可能性があったのだ。

一筋縄ではいかない「翁舞」

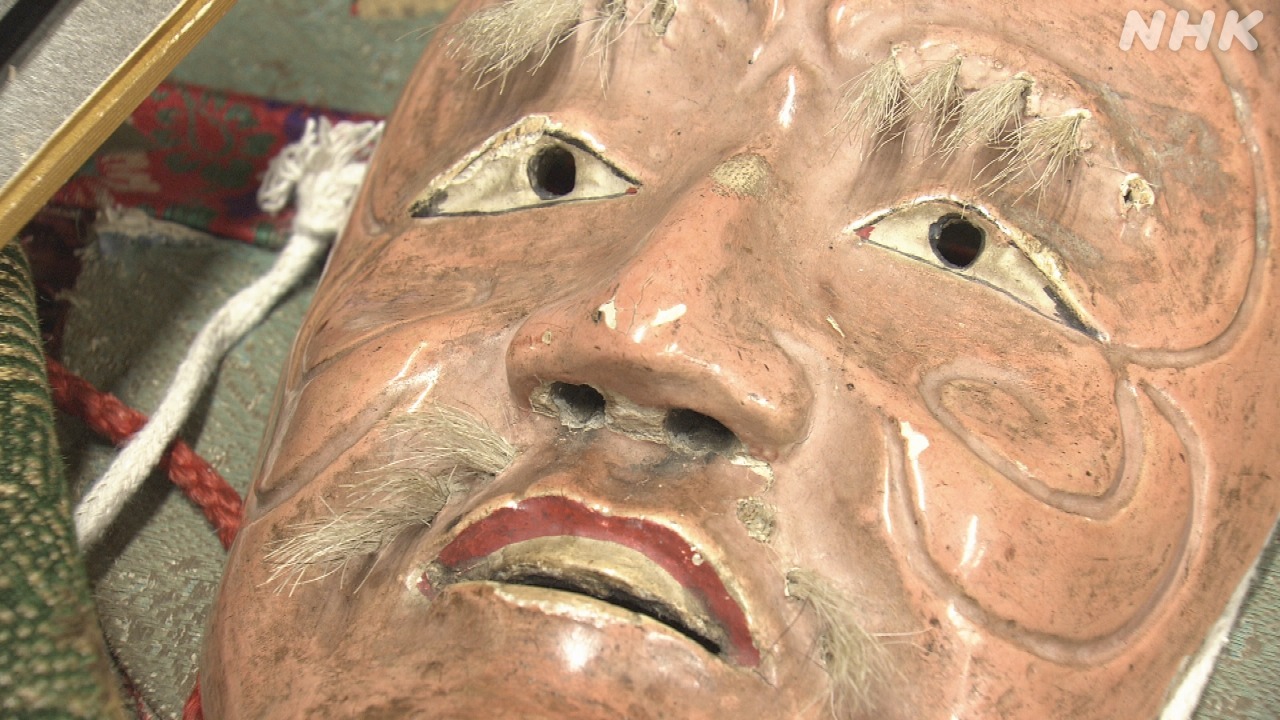

「翁舞」で生さんが身につけるお面。制作された年代が不詳というとても歴史があるお面だ。中村さんが神楽に入ったときにはあったという。このお面をつけて舞うのがとても難しい。目と鼻の穴に空いたわずかな隙間から自分の位置を把握して踊らないといけない。踊りに集中すると位置が分からなくなったりして、始めたばかりの生さんは大苦戦。

中村さんや髙橋さんをはじめ、保存会の人たちは久しぶりに入ってきた新人の生さんに熱心に指導を繰り返す。そばで見ていて楽しくてしょうがない様子だった。「生きがい」とうれしそうに話してくれた。みんなの期待に応えようとひたむきに取り組む生さんは、家でも毎日自主練を繰り返した。

神楽舞う里で生きる、生さんの選択

生さんは初舞台が自分にとってスタートラインだと話す。自分が故郷で神楽とともに生きていきたいという意思を集落の人たちに見てもらいたいという。

迎えた初舞台当日の6月26日。梅雨にもかかわらず、晴れて日ざしが強く、とても暑い日だった。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりに開催された川井地域の神楽共演会。末角神楽のほかに、江繋早池峰神楽と田代念仏剣舞が出演。会場には集落の人や郷土芸能の愛好家など、180人が駆けつけた。生さんの出番は一番目。幕の内側から勢いよく飛び出て舞い始めた。約12分間におよぶ舞い。最後まで踊りきった。本番を終えて、神楽のメンバーや見た人たちに声をかけられる生さん。幕の内側でお囃子を聞いたとき、憧れていた場所に自分がいると思ったという。「これからも神楽と共に自分がここにいるという姿があればいい」と力強く話す生さんの顔はとても晴れやかだった。

取材後記

僕は東京出身で、岩手に来て5年目のディレクターだ。岩手で初めて郷土芸能というものに触れた。両親は代々の東京の人間ではないので、育った東京に愛着はあるものの、地元や故郷という感覚は薄い。そんななかで、郷土芸能のビジュアルの圧倒的なかっこよさに心を奪われ、気づけば、郷土芸能に関する番組や企画を何本も制作していた。伝統をプレッシャーに感じて一度は地元を離れながらも、故郷に戻って受け継いだ神楽の太鼓をたたく女性。踊りや文化を未来に残したいと、シシ頭のたてがみ・カンナガラの材料となる木を植林し続けるしし踊りの男性。猟師として舞い手として自然との共生を願うしし踊りの舞い手。そして今回は、故郷で生きていくために神楽を始めた生さん。郷土芸能自体の魅力はもちろんだが、何より担い手たちのふるさとを想い、誇りを持つそれぞれの「顔」に惚れ込んだのだと思う。生さんに舞いを教える保存会の人たちも、みな生き生きとしていた。「生くんに教えるのは生きがい」とうれしそうに話す顔が印象的だ。昔から続いてきた、地域の中で暮らしていくひとつの形は僕にとっても憧れのように感じた。これからも郷土芸能の世界を取材していきたい。