“更年期ロス” 100万人の衝撃 離職による経済損失 年間6300億円

ほてり、頭痛、憂うつ…。性ホルモンの減少によって起こる心身の不調、いわゆる「更年期症状」が働く人たちに深刻な影響をもたらしていることが、NHKと専門機関が行った初めての大規模な調査から明らかになりました。

更年期症状によって仕事に何らかのマイナスの影響があった、いわば「更年期ロス」にあたる人は専門家の推計で100万人を超えます。中でも「更年期離職」による経済損失は男女合わせて年間およそ6300億円に上ることが見えてきました。

働く現場でどんな問題が起きているのか、調査結果を詳しくお伝えします。

(2022年4月13日に経済損失推計を追記)

国内初の大調査「更年期と仕事に関する調査2021」

働く女性およそ3000万人のうち、45歳から54歳の「更年期世代」はおよそ4分の1を占めます。

しかし更年期に現れる諸症状によって仕事にどのような影響があるのか、これまで大規模な調査は行われてきませんでした。その実態と必要な対策を探るため、今回NHKはインターネット上で大規模なアンケートを実施しました。

調査は「女性の健康とメノポーズ協会」、「POSSE」、「労働政策研究・研修機構」、「#みんなの生理」との共同企画で2021年7月に行いました。

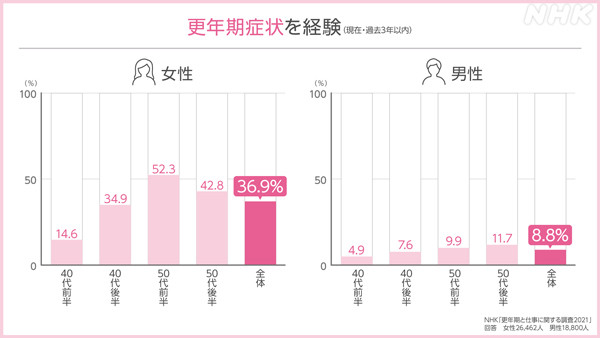

「更年期症状を経験」 女性で約4割

全国の40代と50代の男女およそ4万5千人に聞いたところ、更年期特有の症状を「現在、経験している」または「過去3年以内に経験した」という人は女性で約37%、男性で約9%でした。

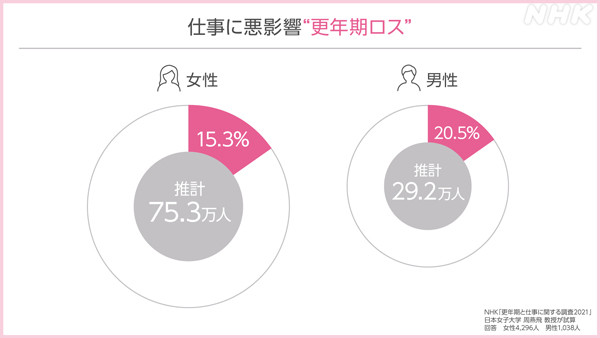

「更年期ロス」女性75万人・男性29万人

過去3年以内に更年期症状を経験した人のうち、治療の必要があるとみられる人を専門家の助言のもと およそ5300人(女性4296人・男性1038人)を抽出し、仕事への影響を詳しく聞きました。

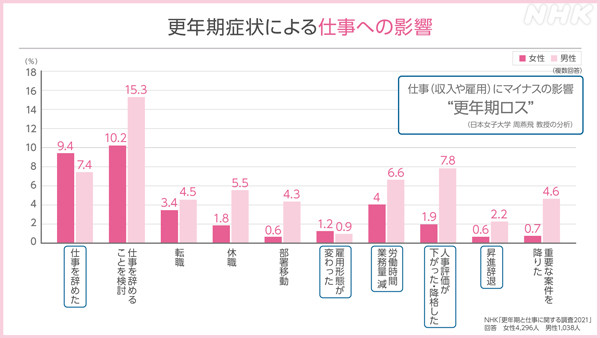

調査では更年期症状によって仕事に何らかのマイナスの影響があった人を「更年期ロス」として集計しました。

・「仕事を辞めた」

・「雇用形態が変わった(正社員から非正社員になった など)」

・「労働時間や業務量が減った」

・「降格した」

・「昇進を辞退した」

など、雇用や収入に影響があった人が女性で15.3%、男性で20.5%に上りました。

これは働く40~50代女性では推計で75.3万人、40~50代男性では推計で29.2万人になるといいます。(日本女子大学 周燕飛教授の分析)

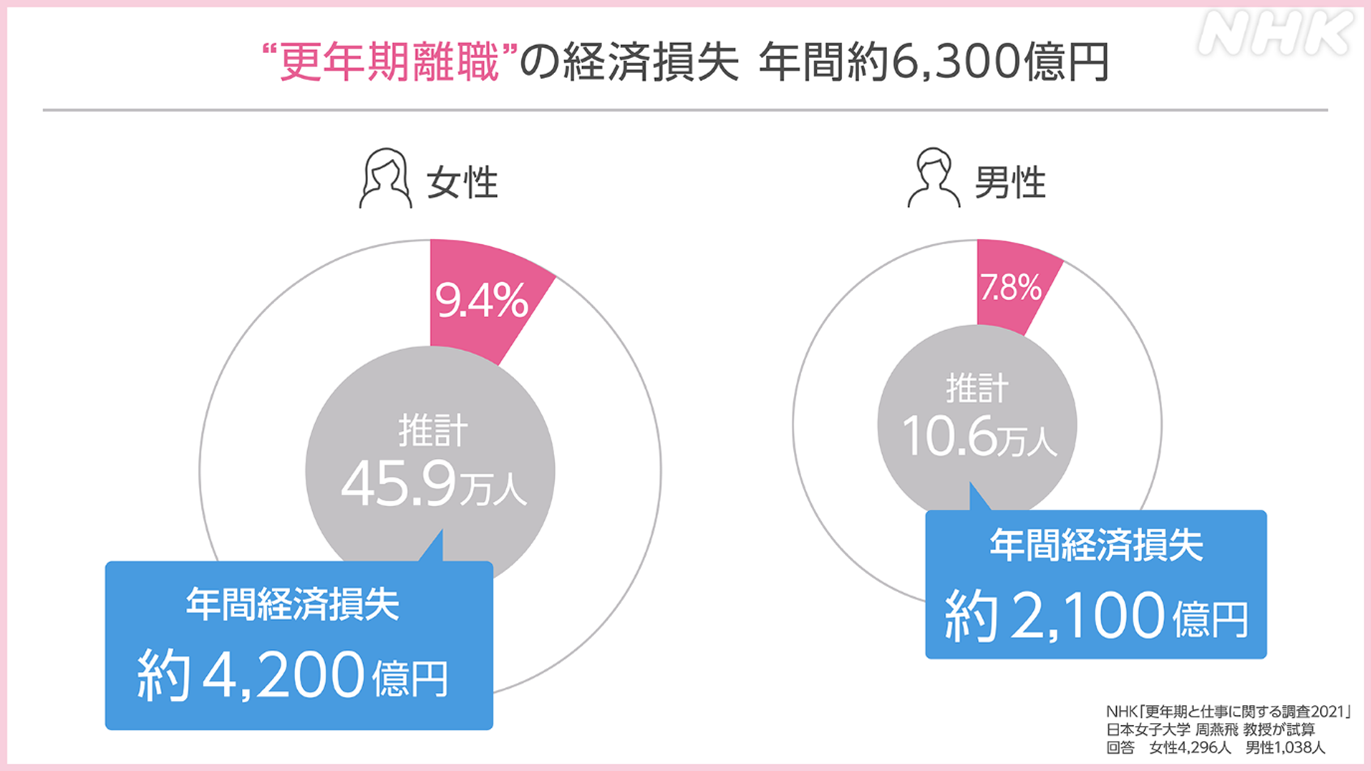

「更年期離職」で年間6300億円の経済損失

実際に仕事にマイナスの影響があった「更年期ロス」の内訳を見ると女性では「仕事を辞めた」という人の割合が最も多く、9.4%。男性では「人事評価が下がった・降格した」人の割合が7.8%と最も多くなりました。

この結果をもとに、更年期症状で仕事を辞めざるをえない、いわば「更年期離職」を経験した人の数を試算すると、今の40~50代で女性がおよそ46万人、男性がおよそ11万人にのぼりました。離職によって収入が減ったことなどによる経済損失は、▼女性で年間およそ4200億円、▼男性で年間およそ2100億円と、合わせて6300億円に上ることが分かりました(いずれも日本女子大学 周燕飛教授の分析)。

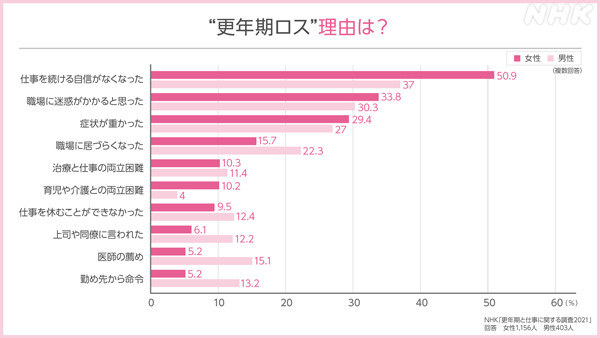

更年期ロス「自分のせい」と考えがち

「仕事を辞めた」「降格した」など「更年期ロス」を経験した人にその理由を聞いたところ、勤務先や上司に指示・命令された人が一定数いる一方、最も多かったのは「仕事を続ける自信がなくなった」、次いで「職場に迷惑がかかると思った」など “自分のせい”と考えている人が多数に上りました。女性では「育児や介護と仕事の両立が難しかった」という人も10.2%いました。

職場や周囲の対応も影響

さらに更年期症状が原因で職場で抱えた問題について詳しく聞いたところ、「更年期ロス」は当事者ひとりの問題ではなく、職場や周囲の対応に原因があるのではないかということも見えてきました。

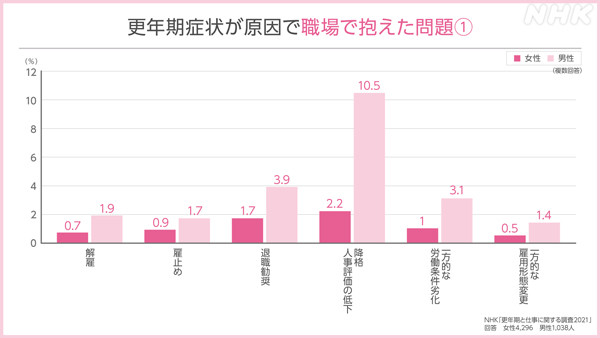

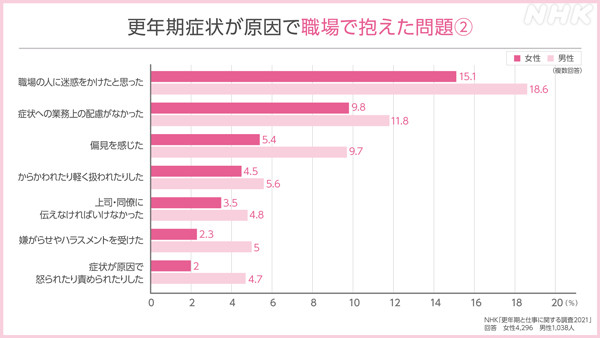

降格や人事評価の低下や退職勧奨など労働面での問題に加えて(図・更年期症状が原因で職場で抱えた問題①)、「症状への業務上の配慮がなかった」「偏見を感じた」「からかわれたり軽くあしらわれたりした」「嫌がらせやハラスメントを受けた」という人も少なくありませんでした(図・更年期症状が原因で職場で抱えた問題②)。

「誰にも相談しない」人が過半数

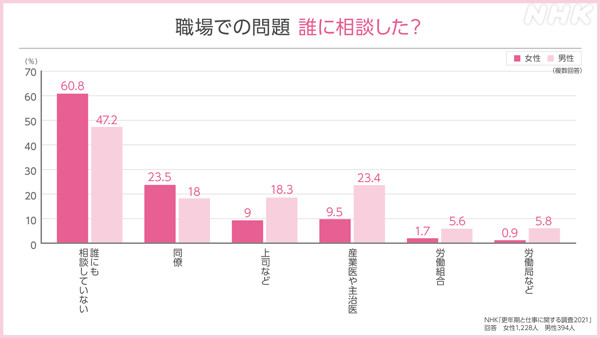

職場で問題を抱えたとき 誰に相談したかを尋ねると、女性では「同僚」、男性では「産業医や主治医」がそれぞれ24%、およそ4分の1に上る一方、「誰にも相談していない」という人が女性では60.8%、男性でも47.2%とそれぞれ最も多くなりました。

家計・生活にも影響

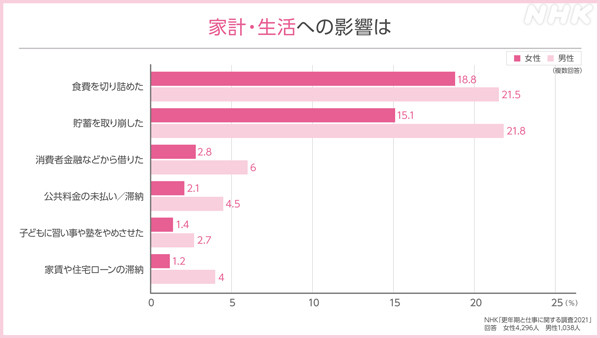

家計への影響が深刻であることも分かりました。更年期症状による収入低下や治療費用の捻出によって生活に起きた変化を聞いたところ、「食費を切り詰めた」「貯蓄を取り崩した」という人が男女ともにおよそ20%に上りました。

求められる「休みやすい制度」「収入補償」

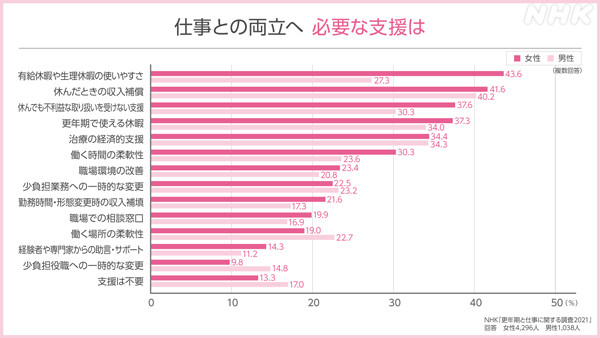

更年期症状と仕事を両立するために、国や職場でどんな支援や制度が必要か尋ねたところ、女性では「育児休暇や生理休暇の使いやすさ」が43.6%で最も多く、次いで「休んだときの収入補償」41.6%でした。男性で最も多かったのは「休んだときの収入補償」40.2%、次いで「治療の経済的支援」34.3%でした。

「誰もが更年期症状を理解できる」環境へ

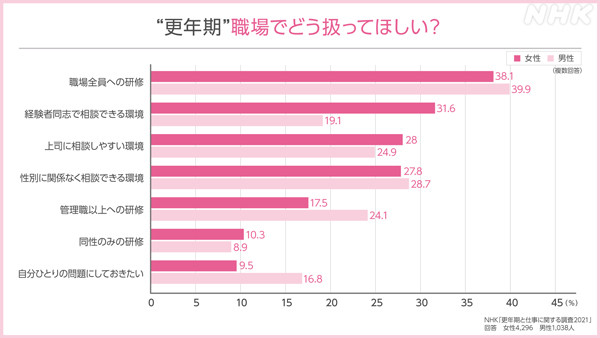

さらに職場で更年期症状がどのように扱われるのが望ましいか聞いたところ、男女ともに40%近くが「職場の誰もが更年期症状や対処法について理解できる研修(職場の全員への研修)」を望んでいた一方、「職場の人には知られたくない・自分ひとりの問題にしておきたい」という人も女性で9.5%、男性では16.8%に上りました。

更年期は“みんな”の問題

これまで更年期症状によってもたらされる さまざまな困難は「個人の問題」とされ、支援が必要だといった社会的な認知は十分に進んできませんでした。しかし調査に携わった専門家は周囲や社会が適切にサポートすれば「更年期ロス」はなくすことができると強調しています。

-

昭和大学医学部 有馬牧子講師(医学博士)

-

「ずっと仕事を頑張ってきたこの世代がこれだけ辞めていくということは、やはり企業や社会の更年期への認識がこれまで薄かったのだと思います。更年期症状には安全性が確立された治療法がありますし、『更年期に具合が悪くなるかもしれない』と理解して、本人や周囲が備えられていれば防げる損失です。更年期に合わせた評価制度、研修、休暇などを考えることが大事になってくると思います。」

更年期による症状・治療・職場・生活に関する相談は

▼一般社団法人 女性の健康とメノポーズ協会(https://www.meno-sg.net/)

電話番号 03-3351-8001(火曜・木曜 11~16時 無料相談実施 8月は休止)

▼NPO法人POSSE(https://www.npoposse.jp/)

電話番号 03-6699-9359(労働相談)

電話番号 03-6693-6313(生活相談)

専門家による調査の詳細分析

https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/collab/nhk-jilpt/index.html

※NHKサイトを離れます。