Vol.22 夫婦別姓 子どもはどうなる?家族は変わる?

夫婦が希望すれば、結婚前の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓。今、この制度の賛否をめぐって大きな議論になっています。もし夫婦ともに結婚前の名字を選べるようになったら・・・子どもはどうなるのか? 家族のあり方は変わるのか?

6月26日にEテレで放送された「ウワサの保護者会」では選択的夫婦別姓制度について、“ホゴシャーズ”(小中学生の保護者のみなさん)や親子同士、そして“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹さんや専門家とともに考えました。

(「ウワサの保護者会」ディレクター川崎彰子)

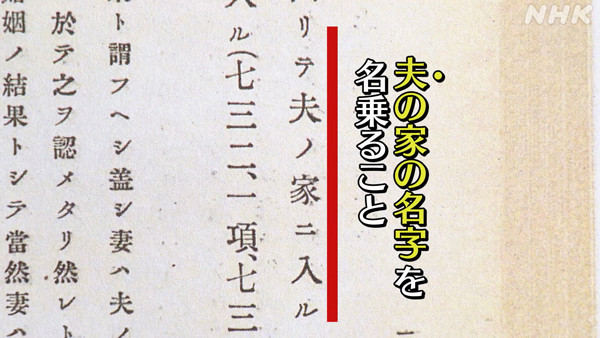

結婚と名字にまつわる歴史

1876年、当時の明治政府は、妻に実家の名字を名乗るよう「夫婦別姓」という指令を出しました。それにもかかわらず、庶民の間では妻が夫の家の名字を名乗ることが多くなってきたと言われます。そして1898年、いわゆる明治民法で「家制度」が規定され、妻は夫の家の名字を名乗ることが決められました。

1947年に改正された民法では、家制度は廃止され、夫か妻のどちらかの名字を名乗る夫婦同姓が定められました。

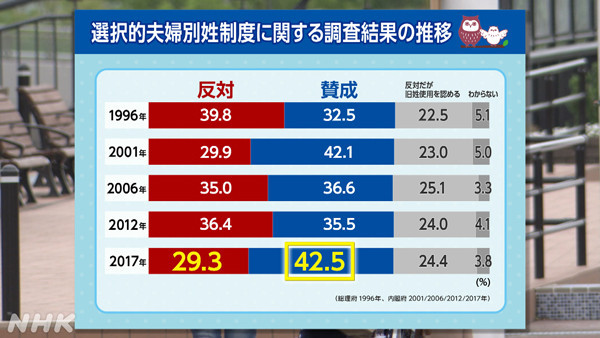

女性の社会進出などを理由に夫婦別姓の機運が高まり、2017年の政府の調査では、選択的夫婦別姓制度に賛成する意見が42.5%と過去最高となりました。

なぜ「選択的夫婦別姓制度」が求められる?

家族法が専門の早稲田大学法学学術院教授・棚村政行さんは、選択的夫婦別姓制度は、さまざまな理由から名字を変えたくない人たちのアイデンティティや自由を守るために不可欠なものと話します。

-

棚村政行さん(早稲田大学法学学術院教授・弁護士 家族法が専門)

-

「別姓を希望する人は、生まれたときから使ってきた名字も自分のアイデンティティとして捉えていたり、結婚前から続けてきた資格や仕事のキャリアが断絶してしまったりするため、困っています。この制度では、名字を同じにしたい人は一緒にすればいいし、名字を変えたくない人は別姓を選べる。変えたくない人の自由を認めようというものです」

1996年には選択的夫婦別姓制度の法案が準備されましたが、伝統的な家族のあり方を壊すのではないかという意見もあり、国会への法案の提出が見送られたまま、現在も議論が続いています。

世界を見渡すと、1970年代以降多くの国で選択制を導入しています。現在、法務省が把握している限りでは、法律で夫婦同姓を義務づけている国は日本しかないとされています。

旧姓に戻したい母 子どもはどう思う?

「ウワサの保護者会」のホゴシャーズの一人、ユーカリさんは、夫婦別姓を選択できるようになったら、名字を元に戻したいと思っています。現在、結婚前から続けてきた仕事に支障が出ないよう旧姓を使っていますが、2つの名字を使い分けることに違和感を抱いてきました。

その思いを長男に伝えてみたところ・・・

-

ユーカリさん

-

「ママは自分の名字を選びたいんだよ。生まれた時の自分のままでいたいしさ。ママが元の名字に戻すの、どう思う?」

-

長男

-

「別にいいんじゃない。もし変えるのが自分の立場になったら絶対嫌だと思うし。もし戻してもいいよってなったら、自分なら多分戻すと思うから」

もう一人のホゴシャーズ、ヒトミさんは、結婚した当時、夫の名字を名乗ることに違和感を抱いたといいます。もし、今から名字を戻したら子どもたちはどう思うのでしょうか。

-

長男

-

「僕たちに関係ないし…」

-

長女

-

「できれば戻さないでほしい。名字が違うと家族がまとまってないって感じがする。お母さん、私が生まれてからずっとこの名字だったから、それが変わっちゃうとなんかさみしい」

-

母親

-

「名前が変わっちゃったら、ちょっとさみしい気がするんやな。自分が結婚する時、もし選べたらどうする?」

-

長女

-

「うーん、選べるんだったら…私は名字を変えたくない・・・やっぱり今の名字にすごい親しみがあるというか…他の名字にするのは、なんか気持ち的に変えられる気がしない」

-

長男

-

「僕はどっちだっていいよ」

-

母親

-

「“俺の名前にしろよ”とか思わないの?」

-

長男

-

「思わない」

-

長女

-

「えー!なんで?こだわりはないの?名字変えちゃったら、うちの家が終わっちゃうじゃん」

-

長男

-

「いいよ、別に。」

-

長女

-

「えーっ?!」

-

母親

-

「うん、終わっちゃう。それで日本はずっときたんだよね、長男が継ぐってことで。難しいよね。どうしたもんかねぇ」

親子によって考え方はさまざま

2つの親子の話し合いを受けて、スタジオで4人のホゴシャーズ、“尾木ママ”、早稲田大学教授の棚村政行さんが話し合いました。

-

チャボさん(父親)

-

「母親の名字は元に戻しちゃだめって言いつつ、自分は変わりたくないって。兄弟でも違うし」

-

ヒトミさん(母親)

-

「こういう話題、みなさんもそうだと思うんですけど、真面目に話したことがなかったので面白かったです。自分の子どもの意見なんですけど、あ、なんか意外に考えてるんだなとか」

-

ミーアキャットさん(母親)

-

「夫の名字に変わることを私はネガティブに捉えたことがない。私の娘も家族がバラバラになった感じがするから嫌だって」

-

ヒグマさん(父親)

-

「家族の中だと名字で呼ぶことはないので、家庭内ではあまり違和感ないのかな」

-

棚村さん

-

「今、結婚は年間およそ60万件で、離婚がおよそ21万件。この数字を見ると、家族は名前を1つにすれば必ずしも強くなるわけではない。シングルで育てるなど、いろいろな家族の形があるので、家族の形に合わせてサポートできる法律の整備が求められていると思う。その1つとして、選択的夫婦別姓の提案があると思うんです」

さらに、家族で名字がバラバラだと子どもがいじめられないか、と心配する意見も出ました。

-

ヒトミさん(母親)

-

「親が離婚して名字が変わったお友だちがいると気をつかうという話を子どもから聞いたことがあるので、子どもは子どもで親には言わなくても気にしているのかな」

-

チャボさん(父親)

-

「娘のクラスに外国籍の方がいて(親と子の)名字が違うけど、仲間はずれになっていない。親よりもむしろ子どもたちの方がこだわりはないのでは」

-

尾木ママ

-

「夫婦別姓が当たり前になったら、逆にイジメは起きないと思う」

-

棚村さん

-

「1996年に準備された法案でも、子どもの名字については混乱が起きないように結婚時にどちらにするかあらかじめ決めておいて、兄弟はみな同じ名字を名乗るという配慮がされています。

現在、再婚も増えており、親が名字を変え、子どもたちもそれにあわせて名字を変えなければならないのは非常に不便。結婚時に別姓も選べるようになれば、子どもたちへの負担も減ると思います」

現在の制度のもとで夫婦別姓を選んだ家族

長野県に暮らす内山由香里さんと小池幸夫さんのご夫婦は、それぞれが結婚前の姓を名乗るために、婚姻届を出さない「事実婚」を選択しました。

内山さんが夫婦別姓を望んだきっかけは、女性が夫の名字に変えるのが当たり前にされてきたことに違和感を感じたことでした。夫の小池さんは最初のうちは戸惑いを見せましたが、2人で話し合いを重ね、理解したといいます。

-

小池幸夫さん

-

「姓を変えることによって自分自身じゃない存在になっていくのは大変なことだなと」

内山さんは別姓を選びましたが、子どもたちは小池の名字にするため、結婚と事実婚を繰り返してきました。

夫婦別姓を選んだ家族の子どもは…

両親の別姓が当たり前で何不自由なく育った次女の真実さん(大学2年生)は、両親の選択をどう思っていたのでしょうか。

-

真美さん

-

「家にハンコが2つあったぐらいで、同姓の家族となにも変わらないと思う。親が夫婦別姓だと、なんで子どもがかわいそうって思われるのかな」

真実さんは、高校生のときに「夫婦別姓」について調べ、映像作品を作りました。制作のきっかけについて聞くと・・・

-

真美さん

-

「結婚したら96%(の夫婦)が夫の名字になることを知って、男女平等じゃないんだってショックを受けたんです。(今の法律では結婚したらどちらかの名字にすることが定められていて)『男性の名字にするとは決まってないのに、なんでだろう』って。私と同じように、同世代の子たちも夫婦別姓のことを全然知らないと思うんですよね。この映像をきっかけに考えてもらえたらいいなって」

真美さんは、両親が夫婦別姓を選択するまでの過程や思いについて初めて知ったといいます。

-

真美さん

-

「お互いの名字のまま2人とも対等な関係で、お互いの当たり前を大事にしながら、ちゃんと話し合っていろいろ決めてきたのが、いいなぁと思いました。

性別とか国籍とか年齢とか障碍とか関係なく、みんなが困ることなく自分の普通や当たり前を持って暮らせるようになったらいいな。いろんな考え方を認め合える世の中になってほしいと思います。」

“自分らしく生きる” “夫婦が理解し合っている姿”が大切

専門家のお二人に、選択的夫婦別姓制度をめぐって、大切なポイントをまとめてもらいました。

棚村政行さん(早稲田大学法学学術院教授)

・自分らしく生きられることが大事。

・家族のあり方が変わる中、実態に合わせた法律にすることが大切。

尾木直樹さん(教育評論家)

・多様な考えがある中で、夫婦が話し合い理解し合っている姿が 子どもに与える影響は非常に大きい。

・次世代の子どもたちのために、どういう社会を展望しつくっていくのか、 話し合うことが大切。

取材後記

今回の番組を制作する過程で、夫婦別姓を選んだ内山由香里さんが、取材を受けてくれた理由を語ってくれました。

実は最近、内山さんの長女が結婚。長女は婚姻届を出して夫の名字を名乗ることになり、一日かけて銀行やクレジットカードなどの名前変更手続きをしました。その最中に、長女から電話があり、泣きながらこう話したそうです。「名前変更手続きが、まるで自分を葬っているようだ」と。

そのとき内山さんは、自分が結婚時に名字を変えることに違和感を覚えた経験を思い出し、それから30年たった今も、娘に同じような目に遭わせてしまっていることを悔やんだと言います。「何も変えられなかった、今からでも次世代の娘たちにとって生きやすい社会を作れたらと願っています」と、内山さんは話してくれました。

私自身、「嫁に行く」という言葉にずっとモヤモヤを感じていました。今回、夫婦の名字の歴史背景を知り、たくさんの方々を取材する中で、自分の価値観を大切に生きている人は、周りの人の思いも大切にしていたのがとても印象的でした。息苦しい思いをしないで、自分が納得して選んで生きられる社会に少しでもなればいいなと思います。