「“主婦”と世間は言うけれど…」“ひきこもりママ”の孤独

『育児も家事もずっと一人。働きたいけど、主婦をしています。生産性のない自分が嫌いです』

『主婦になって、経済的自立ができず何も言えなくなりました。私は何者にもなれません』

こう話したのは、「ひきこもりママ会」で出会った女性たち。

母親で、ひきこもり?・・・当初はピンとこなかった“ひきこもりママ”。

しかし話を聞くと、社会からの孤立を深めていった状況が、とても他人事だと思えませんでした。

家庭での役割を強く求められ、自分の人生を後回しにしてきた結果、“ひきこもり”に居場所を求めるようになっている女性たちの声です。

「主婦である自分に生産性を見いだせない」

「外で働きたいのに、“主婦”から抜け出せない」と話すのは、都内在住で4歳の男の子を育てる専業主婦・かすみさん(仮名・35歳)。主婦である自分を肯定できず、苦しんでいました。

-

かすみさん

-

「専業主婦の自分は、あんまり生産的でないみたいに感じるのがすごく嫌です。生産性って、自分にとっては形に残ったり、お金に換えられるもの。私にとって家事は・・・何ですかね。形に残らないっていうか。ちゃんとやればすごく評価される仕事だと思うんですけど。自分にとっては、それが形に残るものじゃなくてあまり価値が見いだせなくて」

主婦になるつもりはなかった、と言うかすみさんは、もともと4年制の大学を卒業した理系女子。

卒業後は食品会社などに勤めていましたが、結婚と同時に勤めていた会社を辞め、夫の自営業の手伝いをするようになりました。

-

かすみさん

-

「夫が経営するネイルサロンの店長を任されることになって。自営業の家族の扱いだったから、あんまりちゃんとお給料もらえなかったんです。これだけ働いているのにお金が全然もらえない、本当にもう嫌になっちゃって。結局最後の方は、そろそろ妊活をしたいから辞めさせてほしいと言いました」

一度仕事は割り切ろうと決めたかすみさんですが、出産後、家事と育児をすべて一人で担う中で、孤立を深めていきました。

「育児はずっと私一人。夫は仕事しているだけ偉いっていうか、稼いでくれているわけですからね。でも、それ以外は何もしない。本当に赤ちゃんの時に抱っこしたのは、たぶん片手で数えられるぐらい。全然興味を示さなかった。だから一緒にいるけど、すごく寂しくて。お互いの子どもとして可愛がってほしい、興味を持ってほしいと思っていました」

夫には気持ちを打ち明けらず、ひとりで抱え込み、かすみさんは次第に身も心も衰弱していきました。

産後10か月の頃、遠方に暮らす両親が異変に気付いて病院を受診。

産後うつと診断され、病院の精神科に3か月入院することになりました。

-

かすみさん

-

「夜泣きと授乳で十分に睡眠がとれなくて。食べる気力も無くして適当にパンですませたり。でも量も栄養も充分じゃないから、どんどん痩せちゃって。栄養も睡眠もとれてないので、何かもう自分でできる気力がなくなって。子どもはどんどん育って管理することがいっぱいあるんですけど、なんかできないな、みたいな。できない、できない、できないばっかりになっちゃって、すごくしんどくなって。もう人生辞めたい状態だった」

自宅に戻った現在も、かすみさんは家事・育児をすべて一人で担っています。

再び心身のバランスを崩さないかと不安で働くことはできず、ほぼ自宅に閉じこもりながら過ごしていると言います。

そして、家事と育児を“完璧に”こなせない自分自身に対しての自己嫌悪を、さらに強めていました。

-

かすみさん

-

「子育てはしていますけど、社会的にひきこもっていますよね。今は特に社会とつながっている感じがしない。本当は働いて収入を得たいなと思うんですけど、このバランスが崩れて、またうつになるかもしれないのが怖い。私は主婦なんだから、家のことはやらなきゃいけないのは当然ですよね。でも主婦って言えるほどできているかっていうと自信ない。自分はこれで主婦って言っていいのかなって感じで・・・」

そんなかすみさんが、助けを求められる場所が、“ひきこもり女子会”や“ひきこもりママ会”でした。

-

かすみさん

-

「近所で開催すると聞いて。共感できる人と、話したいと思ったのがきっかけです。女子会でテーマごとに分かれたときに精神疾患のテーブルがあって、そこで話した時、“あるある”が共感できて。私は何もしていないと思うと、(友人には)うつのことも打ち明けにくい。みなさん忙しくされているのに、私は・・・。これ以上、人間関係を踏み込めない」

かすみさんは、買い物や子どもの用事など、日常生活を維持するための外出はしていて、他人と接する機会がないわけではありません。

しかし、自分の素直な気持ちを打ち明けることはできず、夫に対しても、そうした状態が続いていました。

そんな中、“ひきこもり”という言葉を借り、居場所を見つけることで、やっと心の声をあげることができたのだと感じます。

コロナ禍で露呈する、女性たちの我慢の限界

-

林恭子さん

-

「これまでの日本社会は女性があらゆることを抱え込み、諦めや我慢で成り立ってきた部分があると思います」

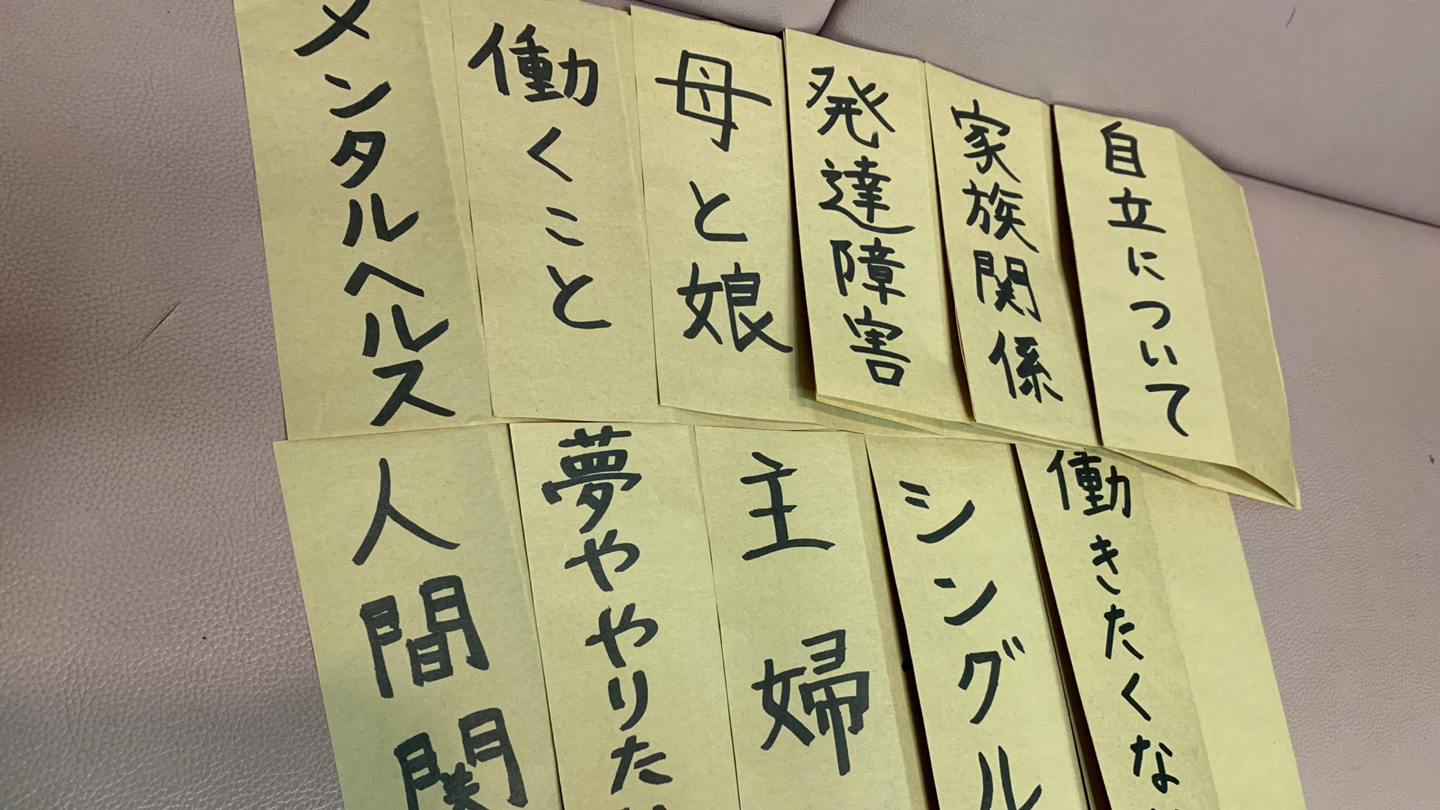

こう話すのは、全国の自治体と提携し、各地で“ひきこもりUX女子会ママ会”を開催している「ひきこもりUX会議」の共同代表理事・林恭子さん。ひきこもり経験者として、社会に生きづらさを抱える当事者たちの居場所作りに取り組んできました。林さんが指摘するのは、コロナ禍で露呈した、女性たちが抱える負担の限界です。

-

林恭子さん

-

「コロナ禍で女性の自殺やDV被害が増えました。現代は特に、女性が担っている負担が多すぎる。母親だから、妻だから、娘だからといって、子育て、家事、介護は女性が担う。さらに今は社会に進出して立派に働かなければいけないというプレッシャーまである。さまざまな困難や悩みを抱え、ひきこもる主婦は個人の問題ではなく社会構造の問題だと思うんです」

林さんは、長年働いていなかったり、生きづらさを抱え孤立している人も、共通の思いを持つ誰かと出会い、対話をするきっかけを作れたらといいます。

-

林恭子さん

-

「主婦であってもSOSを出していいんだ、と思うきっかけが増えればうれしい。子育てや夫との関係、どう社会や周りの人とと関わっていけばいいのか。抱えている悩みを話したくとも、ひきこもっていると誰にもその思いを話すことができない」

これまでひきこもりは男性が多いと認知されてきましたが、可視化されつつある“女性のひきこもり”。実質孤立状態にあっても、“専業主婦”や“家事手伝い”など家庭の役割があることで、女性自身が自認していなかったり、家族が課題意識をもっていなかったり、女性の孤立・ひきこもりの実態は全貌が把握されていないといいます。

-

林恭子さん

-

「ひきこもりの当事者会や居場所では、通常参加者は9割が男性。男性が多数の場では、本音を吐き出せず安心して利用できない女性たちが多いと感じています」

実際、ひきこもり女子会に参加した女性の中には、性暴力や男性家族からのDVのトラウマから恐怖心がぬぐえず、男性のいる空間に近寄れなかったという方もいました。

押し殺して当たり前だと思っていた「自分」

ひきこもり女子会で会ったシングルマザーのきみこさん(仮名・48歳)も、最近まで、自分自身を“ひきこもり”と自認していたわけではなかったといいます。

-

きみこさん

-

「女性だから失ったことが、あまりにも多すぎます」

きみこさんは、初対面の私に、とても丁寧に、そしてどこか申し訳なさそうに話し始めました。

打ち明けたのは、結婚を境に「自分」の気持ちを後回してしまった人生の選択への後悔でした。

-

きみこさん

-

「夫の顔色はやっぱりうかがいますよね。元夫は、私が社会との接点を持とうとすると邪魔してくるんです。何か活動しようとすると、すごいプレッシャーだったり、制限をかけてくる。ビクビクですよね」

介護職で10年働いてきたきみこさんは、さらなる資格取得のため夜間制の専門学校に通っていました。

しかし、結婚、出産後、家事や育児を怠ると元夫に怒鳴られるようになり、2年で退学をせざるを得なくなったといいます。

-

きみこさん

-

「育児・家事を放っておいて、勉強とかいつまでやってんのみたいな、すごく脅されるんです。私も言いくるめられないように抵抗しようという気持ちが湧くんですけど、そうすると夫は力で押さえつけてくるようになるんですね。包丁が出てきたりとか。学校は…本当に惜しい、いまだに惜しいことをしたなと」

その後も、元夫のモラハラはエスカレートしていきましたが、被害の相談にも苦労をしたといいます。

元夫は公務員。一方無職だったきみこさんは、家庭内の実情をなかなか信用してもらえませんでした。

-

きみこさん

-

「市役所の女性支援課で助けてもらえないだろうかという思いで行ったんですけど、結局、アンタの努力が足りないんじゃないの?ぐらい言われて。もう何も言えないし、通用しないんです。誰も信用してくれない。あの苦しさは結構、耐え難いものありました」

さらに、夫の仕事の都合に合わせ転居を繰り返していたため、地縁のない土地で親密な相談をする友人もいません。

遠く離れた地方の実家も頼れず、次第に助けを求めることをあきらめ、地域とも疎遠になっていきました。

夫の言いなりの暮らしが続いた7年目、娘への被害を懸念したきみこさんは母子保護シェルターに逃げます。

行政の指導の下、元夫の追跡を逃れるため、親族や友人…一切の連絡を断ち、新天地での生活を始めました。しかし、その矢先に迎えたコロナ禍で、さらに孤立を極めていきました。

コロナ禍で追いつめられ…ついに限界が

シングルマザーとなり、ケアマネージャーとして働き始めましたが、今度は子育てを一人担う女性にとっての社会的な不利を突きつけられます。

-

きみこさん

-

「みんな正社員なんですけど、私だけ娘が学童で祝日は働けないと伝えたら、週5勤務だけど契約社員ですって言われたんです。ボーナスはないですし、退職金も当然ない。自分の意見が言える職場じゃなかったんですよね。サービス残業ばかりでした」

コロナ禍で、仕事があるだけありがたいと思っていた時期。1年ごとの契約更新のため、仕事を断ることはできませんでした。

小学校低学年の娘を毎晩遅くまで一人で家に留守番させ、昼も食べずに働く日々。

私事の悩みを共有し、誰かにすがる余裕さえありませんでした。

-

きみこさん

-

「もうたぶん疲れちゃって何もできない。娘の事もできないんですよね。だから学校のお知らせも読めないみたいな。本当に忙殺ですよね。自分の家がごみ屋敷みたいな状態で…」

2年間働きつめて仕事を辞めた去年、適応障害と診断されました。

新天地でも、ママ友や地域のつながりを持つきっかけはないまま。

部屋にこもり、オンラインの職業訓練講座の動画を見ては、働けない自分を責め続けているといいます。

-

きみこさん

-

「何もしてないっていうことが、イコール何もできないみたいなレッテルを貼られるんじゃないかなっていう、それが怖い。仕事って大変で、でもその大変なことをやるのが大人みたいなイメージがあるんです。働かざるもの…みたいな。そういう戒める気持ちがあって。役に立たない人間は、だめなんじゃないかみたいな、生産性のない人間とかは、いてはいけないんじゃないか、そういう気持ちもあって」

一方で、一人考える時間を持てたことで、取り戻したものもありました。

それは、結婚して以来見失っていた“自分の考え”です。

現在、行政の相談窓口につながり、“ひきこもりママ会”に参加するなど目標を立て、外出の機会を増やすようにしています。

-

きみこさん

-

「今、自分は何が好きだったのか思い出しているんです。最近、落語が好きだったことを思い出しました。女性の方がすごく変化を強いられるって変ですけど。自分の力だけでどうにかしろって言われてもできない、できない。もうシステムというか、何だろう。なんでしょうね、この不平等さというか・・・」

“ひきこもりママ”は私だったかもしれない

今回“ひきこもりママ”を自認し、ひきこもり女子会を訪れていた2人の女性に話を聞いているうちに、何度も泣きそうになりました。

4歳の娘の母である筆者にも、思い当たる経験がいくつもあったからです。

私の母親業も、夫の転勤によって全く地縁のない地方で始まりました。

かけがえのない命を授かったという思いがあった一方、実際の生活は想像を絶する日々でした。

新生児を迎えた1年目は、授乳などでまとまった睡眠時間も長くて3時間。それでも「仕事をしていないから」と引け目を感じ、娘の世話や家事をすべてこなそうとしていました。

乳幼児は一時も目を離せず、日中泣き叫ぶ娘を抱く手は自分の他にありません。

外出先も子どもがいて迷惑をかけない場所、そして夫の帰宅までに夕食を作れる時間内で・・・。

当たり前かもしれませんが、産後1年間で「自分」の時間はほぼありませんでした。

命を守る重責と、家庭的役割を当然のように担う苦悩を、私も周囲に共有できませんでした。

今思ってみれば、たぶん、いい妻、いい母であろうと思い込み、必要以上に自分を押し殺してしまったのだと思います。

幸い、仕事に復職することで、社会の中でのささやかな役割と子育ての生きがいを心に取り戻しましたが、もし出産と同時に仕事を辞めていたら、私は自力で社会に戻っていた自信がありません。

女性であるがゆえに、弱い立場に追い込まれ、孤立した“こもりびと”がたくさんいるのかもしれない。

かすみさんときみこさんが教えてくれました。

「声」を募集

「#となりのこもりびと」取材班では、引き続き「女性のひきこもり・生きづらさ」についてご意見・メッセージを募集しています。孤独や生きづらさ、ひきこもった経験など、留守電のメッセージや投稿フォームにお寄せ下さい。