“ひきこもり”ではないけれど・・・ 名前のつかない生きづらさ 30代女性の決意

「ひきこもり」「発達障害」「アダルトチルドレン」「虐待サバイバー」…。こうした定義に、当てはまるようで、当てはまらない。だからこそ、自分の傷を認めることも、助けを求めることもできない。そんな生きづらさを抱えている人たちがいます。

「自分はひきこもりではないけれど、ずっと内にこもって生きてきました」。

コメントを寄せてくれた30代の女性に話を聞きました。

誰かに気持ちをわかってほしかった

今年の5月、いじめの古傷に悩みひきこもった経験のある男性の記事(「いじめの古傷 20年たった今も...“怒り”の先に見つけた生きる道」)に、あるコメントが寄せられました。

私はひきこもりでもないし、社会参加もできていますが、一方で自分の傷を認めてシェアする事がなかなか出来ずにいました。

私の経験は、誰が何と言おうと私にとって重要なものです。

「自分で自分のことを“当事者”と認めても良いのかもしれない。私は後遺症を抱えているのだ」と思うと、少し楽な気持ちになりました。

(アオミカン 30代 女性) ※一部抜粋

「“ひきこもり”ではないけれど」としながらも、記事に共感し、長文のコメントを投稿してくれた、アオミカンさん(30代女性)。

会って話を聞かせてもらいました。

「あの日は知人からつらいこと言われてしまって、打ちひしがれている状態でした。わかってくれる人だと思っていたから、ズッて落ち込んで。自分って何なんだろうなってグルグル考えていたら、あの記事がたまたま目に入りました。電車の中で記事を見ていたんですけど、降りて駅のベンチで座って、1時間ぐらいかけて投稿しました」

「誰かに自分の気持ちを分かって欲しくて、そうせざるにはいられませんでした」

投稿には文字制限がありましたが、その時に書いた原文は1200文字あったと言います。

そこには、幼少期の経験からくる生きづらさについて記されていました。

わたしは、小学校3年生の時から、家族から人格否定をされていました。

泣いても笑っても何をしても否定をされ、私は最終的に無表情を貫き、何も言わず黙るようになりました。家ではずっとそうやって過ごしました。当時は友達もおらず、ただ一人で過ごすばかり。暗い私をばかにするようなからかいも受けました。

大人になってから、自分の存在がないがしろにされるような感覚を覚えると、当時の無表情だった私、何も言わない私が急に立ち戻ってきます。それで友人を無くしたことが何度もありました。

自分が悪いのは分かっているのに、心と身体が急に言う事を聞かなくなるんです。

自分の意に反してそうなってしまうのが、またすごく苦しいです。本当はそうならずに感じの良い自分でいたいのに。

コメントを寄せてくれたのは、まさにそうした自分の存在が否定される体験が身に降りかかっていた時でした。

きっかけは、新しい上司に、自分自身のできないことをはっきりと指摘をされたことでした。「仕事として言われたことだ」と、頭では理解するものの、これまでやってきた自分のあり方を否定されたと感じました。

責任ある仕事につき、部下を束ねる立場にありましたが、そんな自分を周りがどう見ているのか気になり出したと言います。

「これまでなにげに私がやってきたことを、周りは実際どう思ってたんだろうって、怖い気持ちが出てきてしまったんです。そこでプツンと切れちゃって、ああもう無理ってなって、気持ちを病むようになり、しばらく仕事に行けなくなってしまいました」

「行けない日が続くとまずいなって思って、無理やり行ったら、幼少期にやってたような反応が出ちゃったんです。笑うことも泣くこともできなくて、ただ無表情でその場にいることしかできなかった。存在を満たすことができなかった、幼少期の自分に戻ることが何よりも怖かったんだと思います」

“生きづらさ”の正体を求めて

自身の抱えている生きづらさの正体を明らかにしなければ、前に進めないのではないか。

さまざまな情報に触れる中で、「自分は発達障害なのではないか」と考えるようになり、今年、専門外来を受診しました。

医師の判断は、傾向を持つ「グレーゾーン」。明確な診断は下せないというものでした。

そのことで、気持ちは、より追い詰められていったと言います。

「何かがちょっと自分の中で、欠落しているのはわかるんです。自分が何なのかっていうのを、はっきりさせたかったんです。でも、調べても、考えても、わからない。でも上手くできないから、何でなんだろうって思って。結局できないのを自分の“人格”のせいだって思うと、もうどんどん落ち込んでいきました」

「私はアダルトチルドレンでもないし、虐待サバイバーでもないし、ひきこもっていないし、いじめの明確な被害者でもない。でも傷はあるし、全然ほんとは大丈夫じゃない。内面ではこんなに苦しくて、葛藤しているのに、誰かに助けに求めるにしても、どこに求めてもいいかも分からない。すごいしんどいなって」

自分の経験は、誰がなんと言っても大切

そんなときに目にしたのが、いじめの古傷に悩み、ひきこもっていた男性の記事でした。

そこにあった「後遺症」という言葉を見て、“自分の傷を認めてもいい”と思えたと言います。

「私の経験は、誰がなんと言おうと、私にとって重要なものです」

コメントに寄せた言葉は、そんな中でわき上がった思いでした。

「私の経験って本当に苦しんでいる方に比べると重くないと思いますし、だから“当事者”を名乗ることに気が引ける部分がありました。“たいしたことない傷をひけらかすべきじゃないよね”っていうのが頭の中にあって。でも、“後遺症”って言葉を見て、本人が後遺症だと思ったら、傷と認めていいんだと思えたんです」

「その人にとって傷かどうかって、その人だけのもので、もっと認めていいはずなのに、“それぐらい我慢しろ”とか、“強くいて当然だ”とかいった空気がまだまだあるなと思うんです。でも、その人が大けがを負ったって思ったら、それはもう大けがで、経験の大きさとか深さに左右されるものではない。どんな経験であっても、尊いものだと思います」

傷とともに前へ

現在は、ひきこもりや精神障害の人たちに接する“支援者”という立場で仕事をしているアオミカンさん。

その傍ら、福祉の国家資格取得を目指して大学に通う中で、自分の傷に向き合うことの大切さを改めて学んでいるといいます。

「“自己覚知(じこかくち)”を徹底的にするようにと言われるんです。自分がどういう生き方をしてきて、今何をするためにここにいるのかってところを分かった上でその場にいないと、その支援者は簡単に相手を傷つけてしまう。だから、自分がどういう人間なのかっていうところを熟知する必要がある、と」

自分と向き合う中で気づいたことは、幼少期に周囲を気にして生きてきた影響から、常に他人からの評価を元に、自分の価値を判断していたということでした。

「“誰かを見返す”というような意識が常にあったのですが、それって果てしないじゃないですか。本当に見返せたかなんてわからないですし、満たされない。振り返って何が自分の手元に残ったかなって思うと、なにも無いんですよね。それって自分を生きられてないよねって思って」

家族から否定され続けてきたことで、自分の好きなことを好きともいえなかった過去。

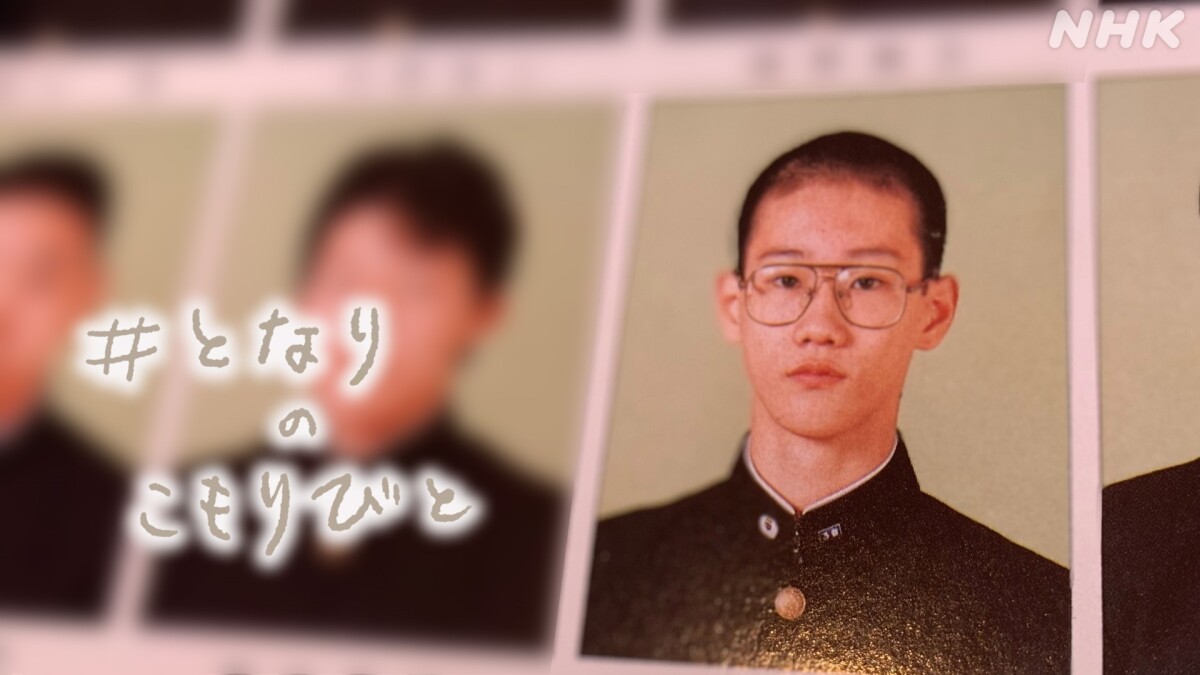

実家を離れ、過去のものが手元に何も残っていない中、大切にとってあるものが一つだけあると教えてくれました。

まだ家族との関係がよかったころ、歌で自分を表現することが好きだった幼い自分。

そのころに使っていた、歌集でした。

ひとつひとつの記憶に向き合いながら、自分を取り戻していきたいと言います。

「ありのままの自分を表現すること。そんな自分を認めること。自分の中に確かな幸せとか、大切にしてる何かを積み上げていくということを、幼少期にできなかった。だからそれを取り戻して、獲得できなかったものを埋めていかなければいけないのかなって思っています」

「いつかどこかで、傷を抱えながらそれでも前に進もうとしている人たちと、お互いを認め合う話ができたら良いなと思います」

感想やご自身の体験談はもちろん、「こうしたら生きやすくなった」という知恵、「こんなテーマを取材してほしい」といったアイデアをいただけるとうれしいです。

もちろん、当事者、ご家族、支援者など、誰でもご参加いただけます。

みなさんの「知りたい」に応える形で、取材を進めていきたいと考えています。

みなさんの声が、私たちを動かす力になります。どうぞよろしくお願いします。