「(支援は)必要ない」32% 江戸川区ひきこもり大規模調査の波紋

ひきこもりの実態を把握する調査結果を解説した前回記事、「東京・江戸川区 ひきこもり 顔の見える大規模調査」。支援は「何も必要ない」と答えた当事者が3割という回答について、さまざまな意見が寄せられ、当事者と支援者の間に横たわるギャップが見えてきました。調査の背景を取材しました。

「助けを求めることができない」

記事の掲載後、私たちの元には、ひきこもりの当事者の方たちから、自治体の支援に対する不信の声が多く寄せられました。「助けを求めることができない」心境が綴られ、中には「ひきこもったまま命を終えたい」という投稿もありました。

「頼っていいよ」という言葉はありがたいですが、どう頼っていいかわからないのです。そもそも言語化して表現することが難しい。なんとか表現してみても、上手く伝わらなかったり、正しく理解されなかったり、尊重されず受け流されたり、パワーバランスの差によって説き伏せられたり…。こういう些細なつまずきの積み重ねが社会との距離を広げていったような気がしています。決して社会との繋がりを拒絶しているわけではなく、むしろ関わって人間らしく生きたいのに…。

(cocoaさん 40代 女性)

現在のひきこもりに対する支援は「ひきこもっている状態は良くないから、外に出る手伝いをしてあげましょう」という上から目線のものです。支援者は「ひきこもっている状態を変えよう」とし、世間は「ひきこもっている状態はよくない」という目で見る。だから当事者は、自分の存在は社会から許されていないと強烈に感じ、恥ずかしく、惨めで、ひきこもり続けるより他にないのです。これで支援の手を取るわけがありません。

(るーぷ さん)

当事者には「働いて自活したところで人生には何の意味もない」という深い絶望があるのです。「何も求めない」というのは「あなたたちには言っても通じないから言わない」という意味でしょう。

(20年モノ 40代男性)

社会と関わりたくないからひきこもったのに、それをまた引っぱり出して社会と関わらせることがなぜ支援なんだろう。支援っていい言葉ですよね。それをこういう所に使うことに怖いとさえ思いました。

(めるさん 40代 女性)

私の人と関わるためにあった心の大切な部分は死んで、そのあとはどんなに頑張っても空回りしかなくてもう疲れました。植物が枯れるように穏やかに自然に終わりに向かいたいです。

(のんさん 女性)

「助けを必要としていない」とする当事者の声、それでもなんらか支援をしたいと考える行政。

実は、江戸川区が調査に踏み切った背景には、こうした人たちとの関わり方のジレンマがありました。

後回しにされていた“ひきこもり”

「こんなに少ないはずないだろう…」

東京・江戸川区が3年前に実施したひきこもりの調査。

「681名」と書かれていた、区内のひきこもりの人の数に、斉藤猛区長は大きな違和感を覚えました。

内閣府が行った推計調査では、ひきこもりの出現率は人口のおよそ1.5%。

単純に計算すると、江戸川区ではおよそ1万人のひきこもりの当事者が存在するはずでした。

この時の調査は、民生委員や地域包括支援センター、福祉事務所などが存在を把握していた数を足し上げたものでした。

区長の一言で、おととし、ひきこもりの専門部署「ひきこもり施策係」が新設されました。

特命係長に任命されたのは森澤昌代さん。

これまで、新人時代に生活保護のケースワーカーを担当した経験があったものの、戸籍や住民基本台帳の窓口業務などを長年担当していて、“ひきこもり”はまったく門外漢でした。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「“ひきこもりってなんだろう?”全くの無理解で、一から勉強し直しでした」

まずは当事者のことを知ろうと、福祉の支援を受けるひきこもりの人たちに積極的に会いに行きました。

そこで痛感したのは、『ひきこもりの人たちへの対応が後回しにされてきた』ということでした。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「ひきこもりの人は自分から声を上げないし、家の中にいて特に問題を起こすわけでもない。一方で、福祉職員は緊急対応を要する人に追われていて、手が回っていなかった。自分から要望を伝えてこないひきこもりの方はどうしても対応が後ろ回しになっていました。ひきこもりの人の“実態”なんて、全くつかみようのない状態でした」

従来の“支援”が響かない

ひきこもり施策係は、森澤さんを含めて3人。当事者・家族などの相談を受け付ける体勢を作り、初年度につながったケースは86ケース、対応はのべ700に上りました。

しかし、一人一人に声を聞く中で、自分たちがやってきたことへの「違和感」が強くなっていったといいます。

弟と共に兄弟でひきこもっていた50代の男性。

区役所で、施策係が支援の内容を説明しましたが反応が返ってきませんでした。

困ったことがあるかを聞いても「特にない」と回答。

「何かを変えたい」という気持ちを、見つけることができませんでした。

自ら何かを求めてこない人たちに対して、これまでの支援メニューを当てはめる関わり方では、まったく響かないのではないか。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「前のめりすぎると思ったんです。支援者だけが盛り上がってしまって、相手がのってこない。私たちがこうした方がいいんじゃないかとか思って準備しても、全く求められているという実感がありませんでした。どうしたらいいんだろう、と戸惑いました」

“話を聞いてほしかった”男性との対話

しかし、この違和感が、その後の展開へとつながっていきます。

当事者とのかみ合わなさにとまどいながら、聞き取りを進めていった江戸川区のひきこもり施策担当の3人。

ある日、一人の40代のひきこもりの男性と出会います。

過去に一度、家を訪問し、「困ったことがあったら連絡してほしい」と名刺を置いてきた相手でした。

自ら区役所へやってきました。

じっくりと話を聞いていくと、男性は突然泣き出しました。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「家族も敵だし、誰も話をきいてくれない。話を聞いてほしかった、と。家の中にいて自分を守っていたけど、自分の言っていることを否定しない、同じ立ち位置で誰かに話を聞いてほしかったんだなと思いました」

「ただ話を聞いてほしかった」と涙を流す男性との出会いは、大きな驚きでした。

男性の不安に耳を傾けて一緒に解決していく中で、少しずつ信頼関係が生まれていきました。

男性はその後、地域の支援施設につながり、今は助けを得ながら一人暮らしをする準備を進めているといいます。

SOSを出してくれた家族や当事者との対話を通じて、誰にも打ち明ける場所がない苦しみや、それを聞くことで生まれる力を実感したといいます。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「話すだけで“言えてよかった”と、帰るときの顔が全然違うんです。“私たちは何も解決していないけどいいのかな”って思うこともあるんですけど。話を聞くことでこんなに空気感を変えられるって、魔法じゃないですけど、そういう力を実感しました」

助けを求めてくれる人が少しずつ増えていく一方で、区内のどこかにいて、自ら声を上げないままどこかにいる“ひきこもり”の人たちにアプローチするにはどうしたらいいのか。

自治体が行うアプローチの一つに、「アウトリーチ」と呼ばれる訪問支援があります。

しかし、このアウトリーチは、家族からの要請や、第三者からの情報提供があってから、開始の是非が検討されます。

70万の区民の中の「顔の見えない」相手に対してアウトリーチを進めていくべきなのか。

本人たちは、何を望んでいるのか。

森澤さんは頭を悩ませていました。

そんな中でふってきたのが、区長からの“鶴の一声”でした。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「わからないのであれば、全員に聞けばいいじゃないか。江戸川区全体のひきこもりの人やニーズを把握していないのに、“支援”とか、頭でっかちになっているんじゃないよ、と」

こうして、前代未聞の人口70万都市における、ひきこもりの実数調査が始まりました。

“何も必要としていない、このままでいい” 32%の重み

調査結果の中で、森澤さんが気になっているのが、「助けを必要としていない、このままでいい」とした人が、ひきこもりの当事者のうち32%いたことです。

“助けを必要としていない”人に対して、アプローチするべきなのか。

どのような形なら受け入れてもらえるのか。

今、手探りの中考え続けているといいます。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「自分から欲しがらない、要求がない人に対して、“今の生活状態よりはあげていこう”というべきなのかどうかというのは悩んでいます。今お金に困っているとかでしたら別ですが、求めていないものに対してうちが積極的にわざわざその人にこういうのいいんじゃないのっていうのはどうなのかな、とか」

少なくとも区の取り組みを知ってもらい、いつでも力になる準備ができていることを伝えたい。

そして必要になったときに求めてもらうよう、細く長く「つながり続ける」ことが大事なのではないか、と考えています。

それは、冒頭に記した“何も求めてこなかった”という50代の兄弟との関わりの経験にありました。

相談員が定期的に訪問を続けていたある日、「何か変わったことはありませんか」と尋ねると、兄はいつものように「何もない」と回答。

しかしそれまで全く言葉を発さなかった弟が、「兄は目が悪くなっている」と教えてくれたといいます。

-

森澤昌代 係長

森澤昌代 係長 -

「つながり続けなければ気づくことのできないSOSとか、本人が人生を変えたいって思うタイミングがあるかもしれないと思うんです。それを逃してしまったら二度とそのタイミングは訪れないかもしれない。今は対面だけじゃなくいろいろつながる方法はあるし、やり方はそれぞれの方の好みもあると思います。一人一人に合ったやり方を一緒に考えていきたいと思います」

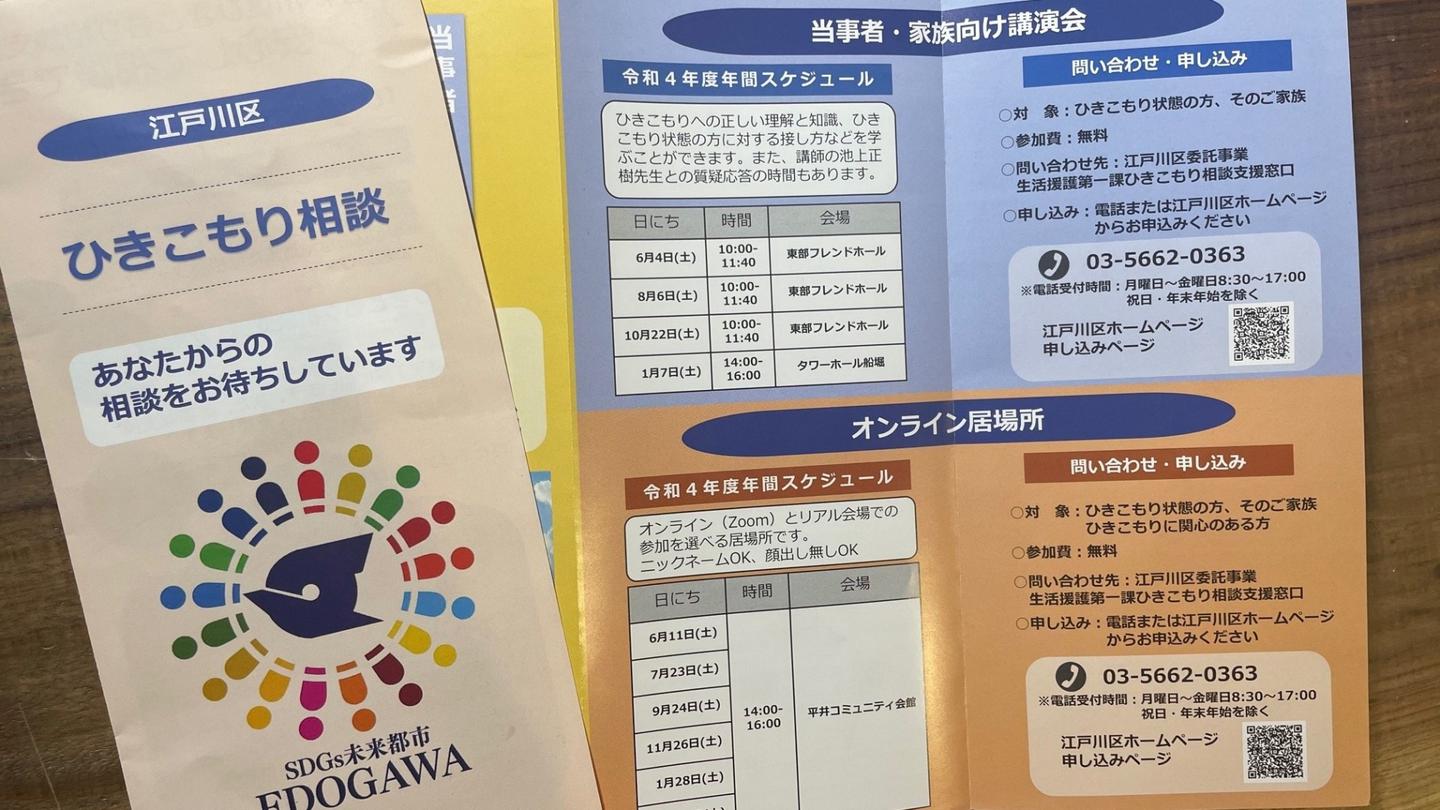

江戸川区では選択肢として、オンラインの対話の場としての“居場所”や家族会、短時間でも就労できる仕組みなどを用意。地域の中での居場所作りにも動き出しています。

「何も必要ない」と回答した人に対しても、こうした取り組みを記載した江戸川区の支援パンフレットを郵送。何かに困ったときや、誰かとつながりたいと思った際には、参考にして欲しいとしています。

「#となりのこもりびと」では、行政の支援に関するコメントをお待ちしています。

過去に相談をした体験談、「何も求めたくない」と感じる理由、「こうあってほしい」と思う支援の形など、こちらの記事へのコメントとしてお寄せください。

「こんな取り組みがある」という情報提供もお待ちしています。

私たちに経験談を話してもいいと思われる方、連絡先も記入していただけると嬉しいです。

※6月17日に内容を一部更新しました。