「見捨てられるのが怖い」10歳で生理の貧困になった私

「意地悪してやろうとか、虐待してやろうというつもりはなかったと思います。でも今から思えば、ネグレクト(育児放棄)でした」

父親は物心ついたころにはいませんでした。

母親はたまにしか家に帰ってきませんでした。

小4で初潮を迎えると生理が大きな問題となりました。

でも、誰にも言えませんでした。

(ネットワーク報道部 吉永なつみ)

肩身が狭かった子どものころ

「いつも周りの大人の顔色をうかがって、好かれようと必死でした」

原田いくみさんは子どものころを振り返って、そう話しました。

2歳のときに父親が失踪。母親とともに祖父母の元に身を寄せて暮らしていました。

母親は1~2週間、家に帰らないことがよくあったそうです。

面倒を見てくれる祖父母や同居していたおじ、おばに対していつも気をつかっておどけていたといいます。

-

原田さん

-

「明るく楽しい食いしん坊キャラクターを演じていました。それが家の中で自分のポジションを守る手段でした」

祖父とおじは仲が悪かったため、険悪なムードになればものまねをしたり踊ったりして笑わせました。

食事も特に好物でなくても「やったー!いただき!」と言っていちばんに食べました。

そうして皆を笑わせ、自分の本当の気持ちはしまい込みました。

初潮を迎えて

小学4年生のとき初潮を迎えました。

学校の授業で学んでいたので、これが生理だということは分かりました。

でも母親には言えませんでした。

-

原田さん

-

「そろそろ生理が始まるねとか、生理用品はこうやって使うんだよ、といったコミュニケーションは一切ありませんでした。いざ生理が始まっても、そういう話をする環境がなかったんです」

どうしていいかわからず、母親に困っていることに気付いてほしいと、わざと経血で汚れた服で前を歩きました。

すると生理用品を分けてくれ、それ以降たまに買ってきてくれるようになりました。

しかし家に帰ってこない期間が長くなると足りなくなりました。

-

原田さん

-

「母はたぶん自分1人の感覚で生理用品を買っていたんだと思います。ほとんど一緒に暮らしていないから、娘がどれくらい生理用品を使うか考えていないようでした」

残りの枚数を気にする日々

ナプキンの残りはあと何枚か。

なくなったら、どう乗り切るか。

毎月、生理が始まるとそればかり気にするようになりました。

ナプキンは1つを一日中使いました。

残りが少なくなると夜にとっておき、昼間はトイレットペーパーで代用しました。

ふだんの生活にも制約ができました。

床に座るときは手作りのナプキンが下着からずれないよう、かかとで股間を押さえるようにして座らなければなりませんでした。

いすは汚れても拭きやすい素材かどうか無意識に確認するようになりました。

大股で歩かない。

長時間座らない。

図書館ではずっと立って本を読みました。

友達にも小さなウソをつきました。

友達とバスに乗って街のショッピングセンターに遊びに行くのが楽しみだった小学6年生の時。

生理のときは「予定がある」と言って誘いを断りました。バスに長時間乗ると、手作りナプキンでは対応できなかったからです。

母親への思いと、助けを求めなかった理由

大変な思いをしても、母親に強く言うことはできませんでした。

母親を求める気持ちが、そうさせました。

-

原田さん

-

「さみしくて甘えたい子どものままでいたい気持ちがあるのに、生理が来て大人になってきたんだよって言いたくなくて。言うともっと見捨てられてしまうような気がして。心ゆくまで甘えられた人ならお母さんと一緒に喜べたと思うんですけど」

周りの大人にも助けを求めることはできませんでした。

「祖父母やおじ、おばは優しい人でしたが『お母さんが生理用品を買ってくれない』と言ったら、母親を『しっかりしなさい』と怒るかもしれない。そうするとまた帰ってこなくなると思っていました」

学校の保健室に置いてある生理用品は、使った分をあとで返さなければならないルールでした。

利用したこともありましたが、母親の帰りを待って生理用品をもらい、返しに行くまでには1週間かかったこともありました。

そういうときは明るくこう言いました。

「ちょっと遅れちゃったー、へへ」

-

原田さん

-

「おっちょこちょいキャラを発動しました。かわいそうな子と思われたくなかったから悲壮感は出さない。それがつらかったです」

こうした生活は高校生になってアルバイトでお金が稼げるようになるまで6年間、続きました。

私だけじゃなかった

いつしかつらいことや面倒なことは見なかったことにする癖がつき、つらい経験にフタをしたまま成人しました。

しかし36歳で子どもを授かったとき、ふとその記憶がよみがえりました。

そして、生理用品が十分にない生活はおかしかったと気付きました。

-

原田さん

-

「娘が生まれて、将来この子も生理になるんだよなとぼんやり考えた時、そういえば私、生理用品を買ってもらえなかったなと急に思いだしたんです。育児を通じて自分の体に初めて向き合い、ようやくあれは異常だったと気付きました」

それから世の中の出来事について見方が変わりました。

災害が起きれば、避難所で生理用品が行き届いているか気になりました。

女性の貧困に関するツイートを見れば、きっと生理用品を切り詰めて生活しているだろうと想像しました。

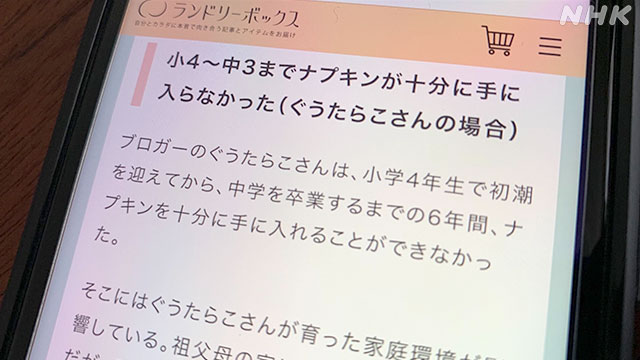

みずからの経験をSNSで発信するようになると、ことし3月、ウェブメディア「ランドリーボックス」でその体験が紹介されました。

フリーライターのヒオカさんが書いた原田さんの体験記には、読者から大きな反響が寄せられました。

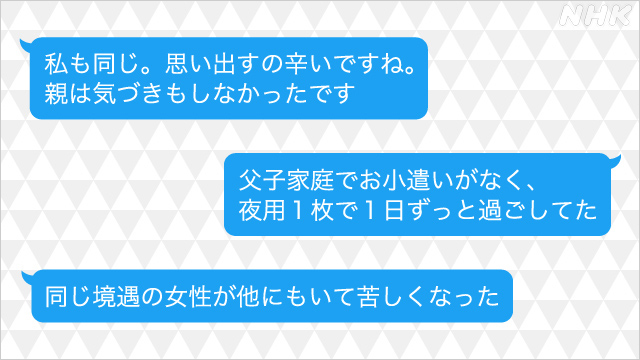

「私も同じ。思い出すのつらいですね。親は気付きもしなかったです」

「父子家庭でお小遣いがなく、夜用1枚で1日ずっと過ごしてた」

「同じ境遇の女性が他にもいることを思うと苦しくなった」

これまで誰にも言えなかったつらい体験が、自分だけの問題じゃなかったとわかったのです。

同じ思いをする子がいないように

きっと今もどこかに幼いころの自分と同じ困難に直面している子どもがいる。

原田さんは小学生になった娘の学校に寄付を申し出ています。

生理用品を保健室ではなく、トイレの個室に置いてもらうためです。

-

原田さん

-

「ネグレクトの家庭の子どもは私のように助けてと言わない、言えない子どもが多いと思います。そもそも問題だとわかっていないかもしれません。そんな子どもにとってはきっと助けになる。そして生理用品がないのはおかしいことだと気付くきっかけになってほしい」

社会にできること

本来は大人の顔色をうかがったり生理の心配をしたりせずに天真らんまんに過ごしていいはずの子ども時代。

その苦労を想像して胸が締めつけられる思いがしました。

原田さんは取材の中で、こうした問題を親だけの責任にしてしまってはいけないと話してくれました。

生理に関する知識を学び、サポートを受ける権利が子どもにはある。

社会全体でできることがあるはずだと。

「生理の貧困」は経済的な問題だけでなく、体の生理現象に対する知識の少なさや生理について話し合える人間関係がないことなどが関係していると感じています。

「生理の貧困」とは何なのか、実態を伝え続けたいと思います。