NHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」 データ集

2020年12月5日放送のNHKスペシャルでは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、女性たちの雇用や生活がより厳しい状況に追い込まれている現状をお伝えしました。番組で取り上げたデータやグラフをまとめてご紹介します。

(NHKスペシャル取材班)

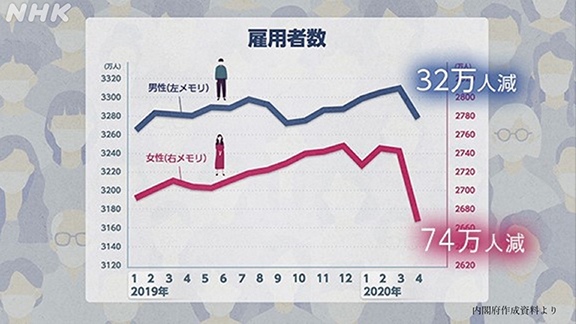

女性の雇用がより深刻

日本経済に深刻な打撃を与えている新型コロナウイルス。特に大きな影響を受けているのが女性たちの雇用です。緊急事態宣言が出された直後、仕事を失った人は男性32万人に対し、女性は、倍以上の74万人にのぼりました。

自殺者の数も10月は去年と同じ月に比べ男性が21.7%増、女性が82.8%増と、女性が特に増えています。(厚生労働省まとめ)

女性の4人に1人が雇用に大きな影響

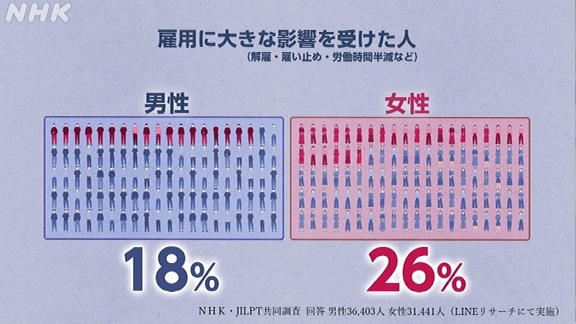

私たちは、労働政策研究・研修機構の周燕飛 主任研究員とともに、全国の20歳から64歳までの雇用されている男女、約6万8000人を対象にアンケート調査を行いました。

雇用に大きな影響を受けた人(失業・離職・休業・労働時間急減)は男性が18%に対して、女性は26%と、4人に1人にのぼっていることが分かりました。

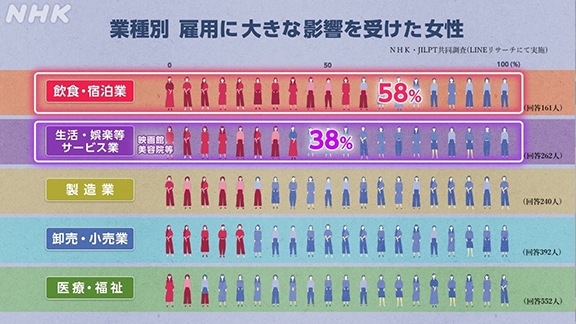

さらに、業種や雇用形態、収入で影響はどう変わるのか、5000人を詳細に分析しました。

業種別に見ると、雇用への打撃が最も大きかったのが、飲食・宿泊業で58%。次いで、生活関連・娯楽等サービス業が38%でした。いずれも、女性が働く割合が高い業種でした。

女性の雇用の悪化が家族にも影響

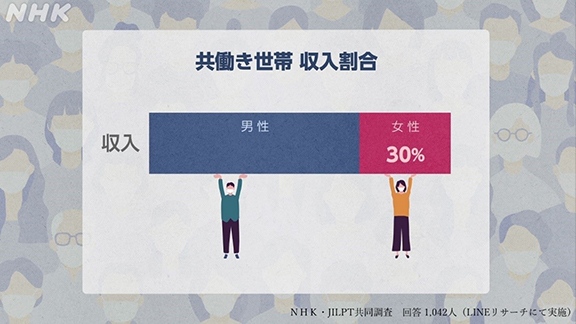

女性の雇用の悪化は、女性だけの問題にとどまりません。家族にも大きな影響を与えています。

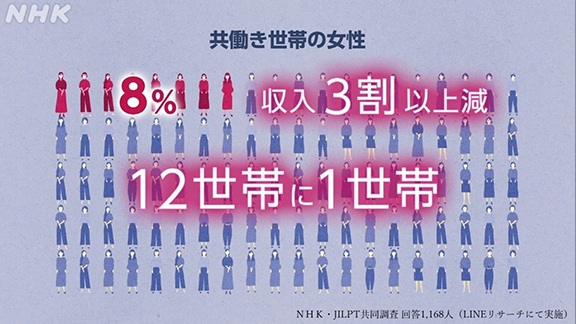

近年急増している「共働き世帯」。いまでは「専業主婦世帯」の2倍以上となり、1200万世帯を超えています。共働き世帯で、女性の収入が占める割合は平均30%にのぼり、家計にとってなくてはなりません。

共働きの女性のうち、収入が3割以上減少した人は8%。約12世帯に1世帯の計算となり、社会の中核を担う層への大きな打撃が見えてきました。

女性の労働力は増えても多くが非正規雇用

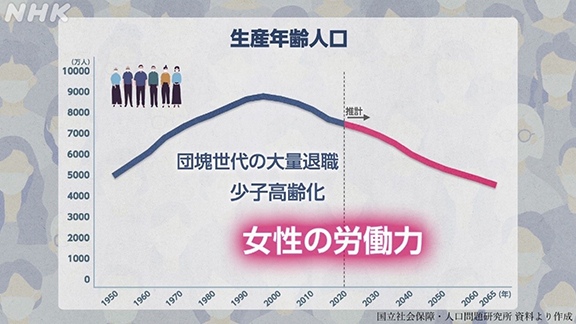

なぜ今回の新型コロナは特に女性の雇用に大きな打撃を与えているのか。働く世代の人口が減り続ける日本では、団塊の世代の大量退職や少子高齢化により、女性の労働力が求められるようになりました。

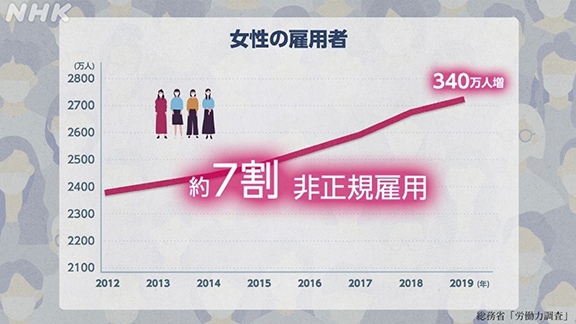

2013年、国は成長戦略のひとつに「女性活躍推進」を掲げました。2年後には法律も成立し、去年までの7年間で女性の雇用は340万人増加しました。しかし、その7割は不安定な非正規雇用でした。そこを新型コロナが直撃しました。

年金額に男女差 高齢女性のリスクが高い

女性の雇用への影響は、働き盛りだけでなく、幅広い世代に及んでいます。労働問題に取り組むNPOは、新型コロナの影響を調査する中で見過ごせないのが高齢の女性たちだと言います。(NPO法人POSSE「女性の働き方・生活へのコロナ影響調査」より)

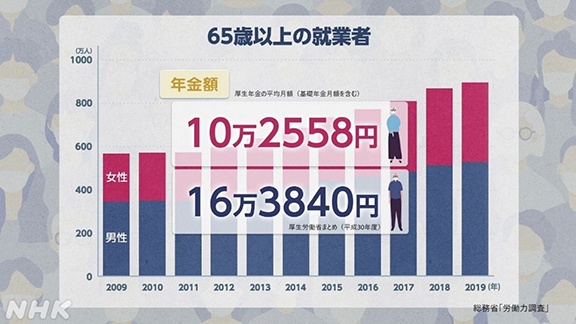

9月に女性から寄せられた相談のうち、60歳以上が3割を占めました。この10年、働く高齢者の数は急増し、特に女性は男性よりも増加率が高く1.7倍に増えています。

背景のひとつが年金額の男女差です。男性が16万円に対し、女性は10万円あまり。仕事を失えば生活を維持できないリスクが女性の方が高いといいます。

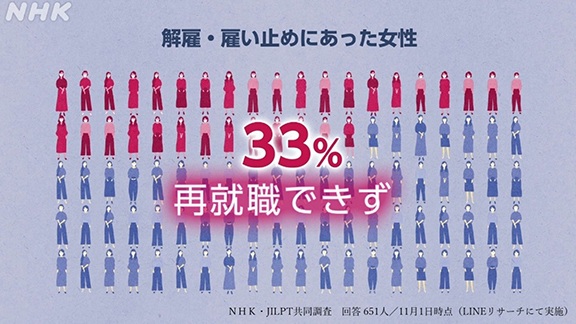

解雇や雇い止めにあうと約3割が再就職できず

データからは、女性の雇用の回復が進んでいない実態も浮き彫りになりました。解雇・雇い止めにあった女性のうち、再就職できていない人は33%に上っています。

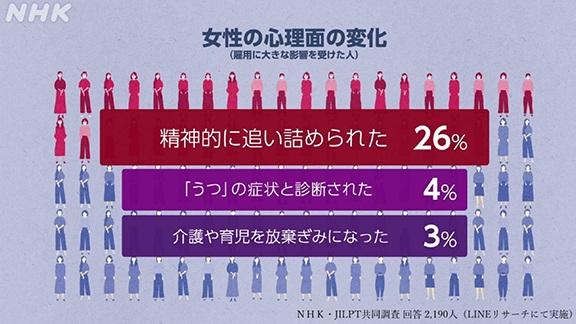

女性の心理面にも大きな負担が

雇用に影響があった女性たちに、心理面の変化についても尋ねました。「精神的に追い詰められた」と答えた人は、26%。「うつの症状と診断された」「介護や育児の放棄」など、深刻な状況に陥っている人たちもいました。

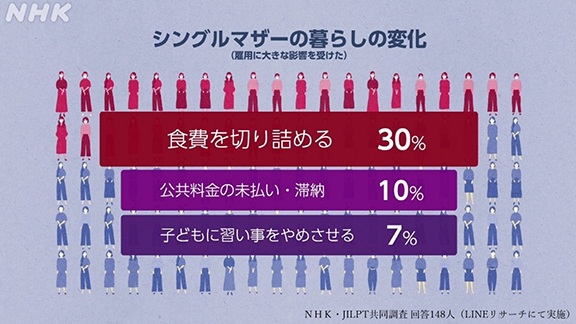

子どもたちの世代にも影響が

女性たちの危機は、子どもたちの世代へも影を落とし始めています。雇用に影響があったシングルマザーの30%が「食費を切り詰めている」と答えていました。「公共料金の未払いや滞納」「子どもに習い事や塾をやめさせる」と答えた人たちも、少なくありませんでした。

新型コロナが浮き彫りにしたのは、女性たちへのしわ寄せによって成り立っていたこの国の姿でした。女性の危機は、家族、そして社会の危機です。どうすれば乗り越えていけるのか、今後も取材を続けていきます。

NHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」

2020年12月5日放送