ミャンマーから逃れた彼らが日本で直面する現実

国際試合の場で三本指を掲げ、軍への抗議を行ったミャンマー人のサッカー選手を覚えているでしょうか?先月、難民申請が認められ日本での生活を始めました。その一方で、祖国から逃れてきたものの難民として認定されず、さらなる困難に直面している人たちもいます。私たちは「難民」とどう向き合っていくのか。東京オリンピックの公式映画の監督として「難民選手団」の取材を行った河瀨直美さんと一緒に考えました。

(国際部記者 紙野武広 社会番組部ディレクター 加藤 麗 さいたま局記者 鳥谷越 瑛)

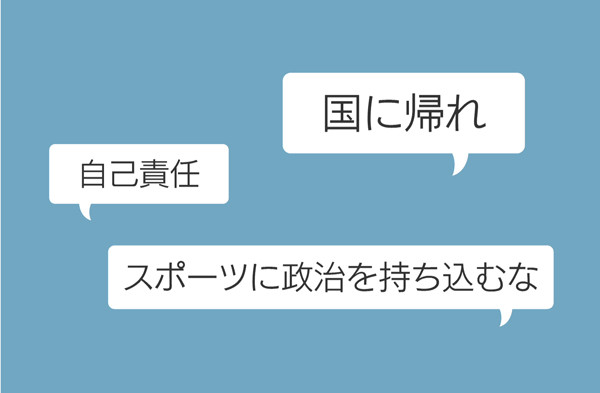

ことし5月のサッカーワールドカップ・アジア2次予選で軍への抗議を行った、ミャンマー出身のピエ・リアン・アウン選手。先月難民認定を受け、今は横浜のクラブチームで練習生としてプレーしています。アウン選手が難民申請した当時、SNSなどでは「国に帰れ」や「自己責任」といった批判の声が相次ぎました。

-

ピエ・リアン・アウン選手

-

「応援してくれる人もいれば、応援できないという人もいるでしょう。ただ、自分としてはミャンマーに帰ることはできないため、一時的に日本に庇護を求めているだけなのです。私に対し批判する人には、少しの間だけ日本にいることを許してくださいと言いたいです」

しかしミャンマーではその後も軍による市民弾圧はとどまることがなく、アウン選手は何年経てば帰国できるのか想像がつかない状況となりました。

故郷の家族に身の危険が及ぶのではないかという懸念や、ミャンマーで犠牲者が増え続ける中で自分は何もできていないのではないかという不安から、精神的に追い込まれる日々が続いています。

私たちの取材には笑顔を見せることもあったアウン選手ですが、日本の人たちに悪い印象を与えたくないと、無理しているようにも見えました。

“難民”でもプレーする場所は失わせない

そんなアウン選手を練習生として受け入れたのが、サッカーJ3の「YSCC横浜」です。「ボールで世界平和」を合言葉に、ナイジェリアや香港など様々な国や地域から来た選手がプレーしています。

チームの代表・吉野次郎さんは、アウン選手が試合で3本指の抗議をしたときから注目をしていました。

「世界の人に現状を知ってもらい、各国政府にミャンマーに正義をもたらしてほしい、ミャンマー国民を守ってほしい」という思いで抗議したアウン選手は、当初は帰国して処罰を受ける覚悟でした。帰らなければ家族が身代わりに逮捕される心配もありました。

しかし帰国予定日が近づくにつれ、友人や支援者たちから「帰ったら死ぬぞ」と強く説得され、葛藤の末、飛行機の離陸2時間前に日本にとどまる決意をしました。それはミャンマーのサッカー代表としての地位を捨てることも意味していました。

そうした一部始終を知ったYSCC横浜の吉野さんは、支援者たちを通じてアウン選手とやりとりを重ね「母国とサッカーに対する強い思いを大切にしたい」と感じたといいます。

批判を超えて・・・選手を受け入れたクラブの決断

その一方でクラブ内部には、アウン選手を受け入れることに不安の声もありました。「治安が悪化する」「悪しき前例となる」という批判がメールなどで寄せられていたからです。

-

YSCC横浜 代表 吉野次郎さん

-

「コメントの攻撃でわれわれが作り上げてきたものがどこまで貶められてしまうのかとか、それによってスタッフの中に病んでしまう人が出るんじゃないかとか、スポンサーやクラブ員が撤退するのではないかとか、そういう不安の声がありましたね」

それでも吉野さんはスタッフやスポンサーなど関係者一人一人と話し合いを重ね、受け入れを決めました。

-

YSCC横浜 代表 吉野次郎さん

-

「何よりも彼が今、笑顔でいる瞬間がある。ミャンマーの現状を見たときに、受け入れていなかったら彼がどうなったんだろうというふうに思うと、後悔はありません。せめてプレーする場所は提供し続けたいなというのが我々の思いです」

アウン選手はいま、クラブのフットサルチームの練習に参加しています。2週間ほどたったころ取材に行くと、チームメイトとボディランゲージを使いながら、笑顔で話す姿がありました。目標を共有して互いに伸ばしあう、家族のような感覚が早くも芽生えているようでした。

クラブでは練習生という立場のため収入はなく、支援者からの寄付金で生活費をまかなっています。

これから日本語を学び、サッカーをしながら農業などの仕事につきたいと、職探しをしています。

-

ピエ・リアン・アウン選手

-

「こんなに日本の人が支えてくれるなんて思いもしなかったです。大変だと思いますが、どんな仕事も一生懸命やっていきます」

“亡命せざるをえない” 難民選手たちの現実

映画監督の河瀨直美さんは、祖国を追われた選手が世界中の人と国境や勝敗を越えてつながる姿を見つめたいと、今回の東京オリンピックで難民選手団を取材しました。

そんな河瀨さんに、アウン選手の選択をどう感じたか聞きました。

-

映画監督 河瀨直美さん

-

「(取材した選手たちの中には)国にわざと負けろと言われて、それに従わなければいけない自分が嫌で亡命していく人もいるんです。私たちが取材したいと言っても、『何か言ってしまったときに、国に残してきた家族の命に危険がある』と。そういうことも背負いながら、彼らは世界を良くしようとしている、そんな現状を見てきました。(アウン選手のケースも)彼にとって命がけで、家族の心配がある中でも非常に勇気のある行動だったと思います」

難民認められず、日本での厳しい生活

アウン選手は申請をしてから2ヶ月ほどで難民として認定されましたが、いまの日本では難民申請が認められる人はごくわずかです。去年の認定者数は、およそ9000人中47人でした。割合にして約0.5%に過ぎず、欧米諸国と比べるとその低さは際立っています。

難民申請が認められなかった人たちの多くは、行く当てがないまま日本にとどまっています。

トルコ系クルド人のチョラク・メメットさん(42)は難民に認められず、日本で妻と3人の子どもと暮らしています。

チョラクさんの出身国トルコでは一部のクルド人が分離独立闘争を続けており、トルコ政府の厳しい取り締まり対象になっています。チョラクさん自身もかつて政治活動に参加したことで過激派とみなされ、当時身ごもっていた妻を残して17年前に祖国を逃れました。

-

チョラク・メメットさん

-

「うちは本当に危険なところで逃げたんですよ。(生まれてくる)自分の子どもの顔も見なかった」

親族が住んでいた日本にやってきたチョラクさんですが、多くの困難が待ち受けていました。すぐに難民申請をしたものの認められず、国外退去処分となってしまったのです。その後3回続けて申請しましたが、認定はされていません。

チョラクさんのように出国を命じられても日本に留まった難民申請者は、「オーバーステイ」とみなされ、原則、収容施設で身柄を拘束されることになります。チョラクさんも1年半以上収容されました。

いつ出られるかわからない施設での生活。精神的に追い込まれ、一時は脱水症状に陥りましたが十分な医師の治療を受けさせてもらえず、命の危険を感じたこともあったといいます。

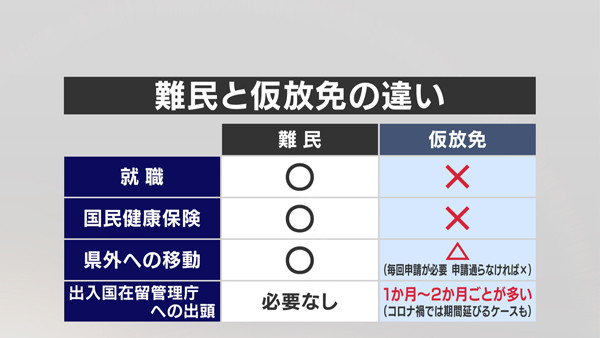

現在チョラクさんは、一時的に外での生活を認められる「仮放免」の状態です。就職したり国民健康保険に入ったりすることはできず、県外へ自由に移動することもできません。

親族が用意した住まいや生活費でなんとかしのいでいます。

子どももいつ収容されるかわからない

チョラクさんが最も心配しているのが、子どもたちの将来です。子どもたちも仮放免中のため、いまは学校に通えても卒業後は就職できません。収容施設にいつ入れられるかもわかりません。

-

チョラク・メメットさん

-

「すごく心配ですね。こんな厳しい生活の中で、向こうの言葉も分からないし。何も無い状態で学校に通っているんです」

-

チョラクさんの次男

-

「仮放免だから捕まっちゃうのかなって思っちゃうと怖くて。県外に出られないんで、友達と遊びに行くときに俺は行けない。やっぱりビザがほしいですね」

日本は「難民との向き合い方が違う」

日本の難民認定率はなぜ低いのか。難民問題を研究する名城大学の近藤敦教授に伺うと次のような答えが返ってきました。

-

名城大学 近藤敦教授

-

「日本は移民や異なるルーツを持つ人が少なく、同質的な国家観が難民の受け入れを拒んできました。また、『政府から個人的に特定されて標的になっていないと難民でない』という日本独自の基準が設けられ難民認定の審査が厳しいのです」

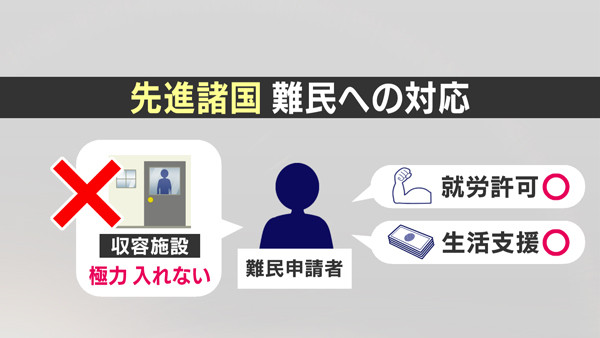

現在の日本の制度については国内外の専門家などから批判の声が上がっています。近藤教授は『難民との向き合い方』がそもそも違うといいます。

-

名城大学 近藤敦教授

-

「自国の憲法に『難民の保護』を定めている国が、70か国以上もあります。一方、日本は難民条約には加盟しているものの、そうした発想がありません。 また、先進諸国では難民申請者を極力収容しないという方針がとられて就労を認めたり生活を支援したりするのが一般的ですが、日本ではそうした対応が十分ではなく、難民を受け入れる姿勢は極めて消極的だと言わざるをえません」

日本政府はUNHCR=国連難民高等弁務官事務所と覚書を交わしていて、難民認定の質などを向上させたいとしています。

難民は「自分ごと」になりえるか

同じ日本に住んでいても、「難民」は多くの人にとって”縁遠い”存在かも知れません。

東京オリンピックで難民選手団の取材をした映画監督の河瀨直美さんは、自分が「ふるさとを追われる」ことを想像して欲しいと話します。

-

映画監督 河瀨直美さん (難民選手団を取材)

-

「(いま日本では)『難民』がすごく他人事になっている印象があります。(でも)例えば東日本大震災や災害に遭い自分のふるさとを追われる、という意味では同じだと思うんです。自分自身のスペースを失っていくことがいかに精神的にダメージを受けるか。そういった人達を他人事じゃなくて自分事にしていくことが大事だと思います。それには私たちの世代もですが、次の世代に『教育」を通して伝えなきゃいけないと思います」

その一方で、奈良を舞台に1000年以上続く文化を撮影してきた河瀨さんは、日本には変わらない良さを守りながら、多様な価値観を受け入れる素地があるとも感じています。

「多様性という『言葉』だけ、たくさん叫ばれていると思うんですけど、私たちがそのことの意味を本当に分かって、伝えていくことが大事だと思います」

私たちの生活は海外との関わりなしには成り立たなくなってきています。外国で起きていることや、様々な境遇の人たちとどんな関わり方をしていくか、それを決めるのは私たち自身です。

あなたは、難民を受け入れることについてどう考えますか?どんな未来をつくっていきたいと思いますか?ご意見や記事への感想などを下の「コメントする」からお寄せください。