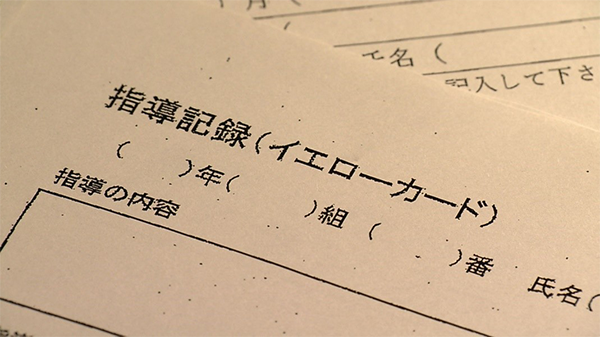

校則違反で「イエローカード」「スタンプラリー」? “カード指導”の実態とは

「イエローカード」

「レベルアップカード」

「スタンプラリー」

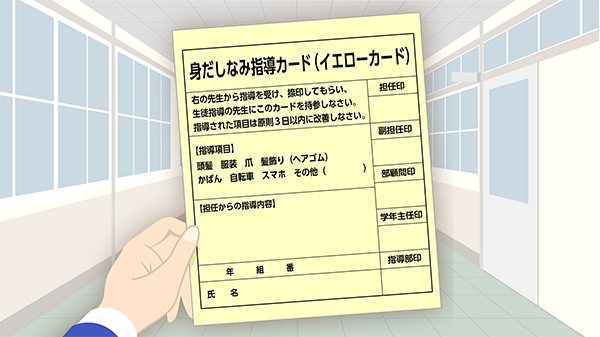

実はこれ、岐阜県内の県立高校で、身だしなみなどの校則に違反した際に、生徒指導に使われているカードの名前。

通称“カード指導”――カードを使って生徒指導を行うことから、こう呼ばれています。

なぜ“カード指導”をしているのか、学校に直接聞いてみました。

(岐阜放送局 記者 吉川 裕基)

「校則違反、“イエローカード”です」

私に“カード指導”の存在を教えてくれたのは、取材で出会った岐阜県の23歳の女性でした。

「あのカードの存在で、私は3年間ビクビクしながら過ごすことになりました……」

女性がカード指導に直面したのは7年前、高校1年生のとき。県内の県立高校に進学し、高校生活はおしゃれも楽しみたいと制服の着方をあれこれ試していたころでした。

いつも通りの休み時間。

いつもと同じように廊下で友人と話していたとき……

突然、背後から制服のブレザーをめくりあげられたのです。

驚いて振り返ると、厳しい指導で知られる女性教員が腰のあたりを眺めて言いました。

「校則違反。“イエローカード”です」

その日、女性はスカートを少し折って短めに着用していました。校則違反を指摘されたことへの後ろめたい気持ちはある一方、大勢の生徒がみている中での出来事に強い恥じらいを感じたと言います。

「あれは“公開処刑”でした。その場の生徒みんなが“あの子、カード切られている…”って見られるのが嫌だった。“自分は悪い生徒だ…”って自分のことを責めました。あの日以来、先生の目を気にしてビクビクしながら高校生活を過ごしました」

複数の教員に“はんこ巡り”

教員から渡された“イエローカード”は、女性に追い打ちをかけました。

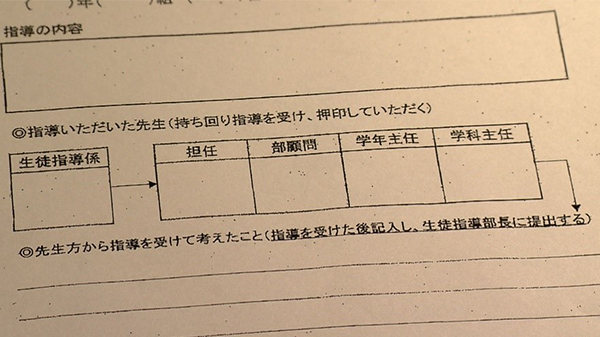

カードには5つのはんこ枠がありました。

「担任」

「副担任」

「学年主任」

「生徒指導部の教員」

「部活動の顧問」

服装を直し、これらの教員のもとを尋ねて指導を受け、はんこをもらう仕組みです。

カードを受け取ってはんこ巡りを始めた女性。

「次から気をつけてね~」

担任からは軽い口調の注意で済みました。

しかし、部活動の顧問は違いました。

「2年生にも3年生にもイエローカードをもらった人がいないのに、1年生のあなたが何しているの!」

厳しい叱責を受けた女性は、「おしゃれを楽しみたい」という気持ちを持つことがどうしてダメなのか、どの教員も教えてくれなかったことに疑問を抱き続けてきました。

当時は何も言い出せませんでしたが、卒業後、各地で校則の見直しが進んでいることを知り、この“カード指導”はおかしいという思いが強くなりました。

「なんで、ここまで徹底した生徒指導を受けなければいけなかったのか。もう少し自分の考えを聞いてほしかったです。生徒のことを思っているようには思えませんでした」

“カード指導”はいまも約3割の学校で…

女性が高校を卒業して5年。

いまでも、カード指導は存在するのでしょうか。

実態を調べようと、女性の証言をもとに岐阜県教育委員会に情報公開請求を行いました。

「イエローカード」「スタンプラリー」「レベルアップカード」…

呼び方はさまざまですが、いまでも県立高校63校のうち20校で行われていました。

多くの高校で、生徒自身が5人以上の教員を回って、身だしなみのチェックを受け、はんこをもらうための枠が設けられていました。

中には、1週間続けて授業のたびに指導を受けるという高校や反省文を書かせる高校もありました。

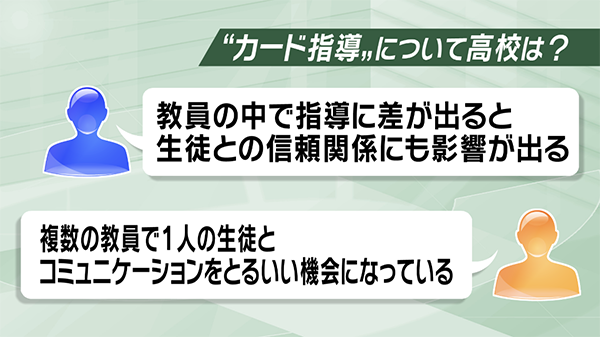

“カード指導”目的は「指導の統一をはかる」

高校ではなぜ、“カード指導”を行っているのか。岐阜県内の20校すべてに取材しました。

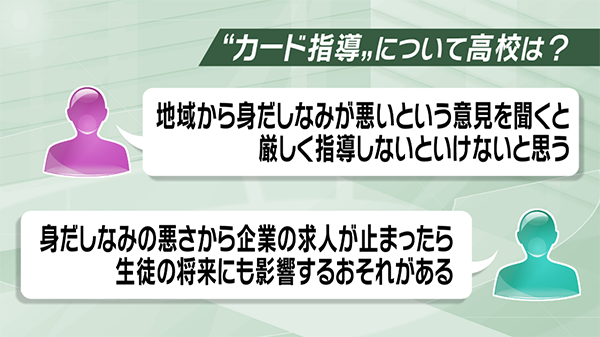

取材の中で、複数の教員が関わることで指導の偏りを無くしたいという意識に加え、地域の住民や企業などからの目が気になるといった意見に多く接しました。

“カード指導”はいつごろから行われるようになったのかを聞くと、平成20年以降に広まっていったという回答が多くを占めました。

学校での体罰が問題視される中、生徒たちに校則を守ってもらう有効な手段として、広まったのではないかという意見も多くありました。

「身だしなみの指導=“カード指導”はやりすぎでは?」

ただ、複数の教員から何度も同じ指導を受け、生徒に負担を強いる指導への違和感は私の中で残り続けました。

そこで、生徒指導に詳しい関西外国語大学の新井肇教授に話を聞きました。

-

新井教授:

-

「身だしなみの指導は、社会一般ではモラルやマナーにあたるもので、それに“カード指導”という罰則とも受け止められる指導は、やりすぎだと思う。生徒指導は、ひとりひとりの人格を尊重して、個性を伸ばしながら社会で活躍するための能力を養うもの。画一的な指導で本当にその能力が身につけられるのか」

モラルやマナーは、人によって価値観が異なります。だからこそ、そこに教育の機会があると言います。

-

新井教授:

-

「画一的な指導をすると、モラルやマナーに対して、考える機会を生徒や教員ともに失ってしまいかねない。教員は忙しいので、画一的に指導したいという気持ちもわかるが、生徒に本質的な理解を促すのであれば、個別に向き合って話し合うことが必要だ。生徒から納得がいかないという声が上がっているのであれば、生徒や保護者と、この指導が本当に必要なのか話し合うべきだ」

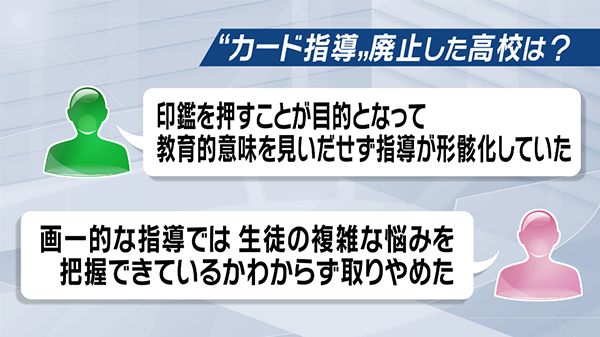

“カード指導”を廃止した高校も

“カード指導”を実施していない高校にも話を聞きました。

すると、令和2年度から「廃止した」という高校が、少なくとも3校あることがわかりました。 廃止の理由をまとめたものが上記です。新井教授の指摘がうかがえます。

“カード指導”は本当に必要なのか。もっといい方法はないのか。

校則そのものの見直しを進める一方で、生徒指導のあり方について、あなたはどう思いますか?

このテーマについて、皆さんのご意見や体験談を募集しています。

「実際に校則を改革した」「自分たちの学校の校則を改革したい」など、こちらの投稿フォームから声をお寄せください。

記事の感想は下の「コメントする」からお願いします