脳科学者の母が認知症に 観察して見えてきた運動機能と音楽の記憶

母が認知症になった。

怖かった。絶望した。

母が、母でない存在になってしまうのではないか。

でも、私は脳科学者。

「毎日母の症状の変化を見ることができる。脳にも詳しい。だったら母の母らしさは本当になくなるのか、“観察”してみたい」

いつしか、そう考えるようになった。

脳科学者の恩蔵絢子さんは、認知症と診断された71歳の母と暮らしながら、日々気づいたことを記録し続けてきました。

脳科学者と、認知症の母。科学者として、娘として、母と向き合う中で見つけた認知症の人の可能性とは。

(取材:大阪拠点放送局ディレクター 加藤弘斗)

-

恩蔵絢子(おんぞう・あやこ)さん 脳科学者

-

金城学院大/早稲田大/日本女子大 非常勤講師

自意識と感情・脳の働きについて研究を行ってきた

私のことを忘れてしまうかも…

異変を感じたのは8年前。しっかり者の母が、約束をすっぽかした。「味噌がない」と言ってスーパーに行ったのに、味噌じゃないものを買ってきた。

生活のなかで小さい「え?」が積み重なっていって、アルツハイマー型認知症かもしれないって思ったけれど、信じたくなかった。

この先、母の料理を食べられなくなるかもしれない。帰り道、家がわからなくなって、いなくなってしまうかもしれない。いつか、私のことを忘れてしまうかもしれない。

母が、母じゃない存在になってしまうのではないか。信じたくなかったから、病院には行けなかった。夜布団に入ると、怖くて涙がこぼれた。

65歳でアルツハイマー型認知症に

認知症だと確信したのは、母が入っていた合唱団の発表会を見た時だ。40年以上ピアノの先生をしていた母が、本番中、隣の人の楽譜を見て「今どこ?」と聞いていた。すごくショックで、決定的な出来事だった。

それから母を説得して、病院で検査を受けた。診断は、アルツハイマー型認知症。65歳の時だった。

でも、診断を受けたら意外とすっきりした。それまでは、「母は認知症じゃない」という証拠を探してきたけど、もうやめよう。根本的な治療薬はなく、進行性の病気だということはよくわかっている。だからこそ、家族の関わり合い方が大事だ。これからは、生活の中に楽しいことを見つけていくしかないと思った。

私が「海馬」の代わりをすればいい

母は一番得意だった料理をやらなくなり、ソファーに青い顔をして座っていることが多くなった。だから、私は料理が苦手だったけれど、一緒に台所に立つようになった。

母がお味噌汁を作ろうとして、お鍋に水を入れて、コンロに置いて、大根を切り始める。すると、切っている間にお味噌汁を作ろうと思っていたことを忘れちゃうから、自分が「なんで今大根を切っているんだっけ?」となる。

これは、脳の中で記憶を司る海馬の問題だと思った。だったら、私が海馬の役割をして、「お味噌汁だよ」と母が何を作っているのか伝え続けてあげればいい。そんなふうに助け合いながら、日々の暮らしを紡いできた。

名前が言えなくなった母

ひとつひとつ困難を乗り越えても、認知症は進行していく。去年、ケアマネージャーが要介護度を判定するために、母に認定調査を行った時のことだ。

ケアマネージャーに「お名前を教えてください」と聞かれた母は、「わからなくなっちゃったよ」と、うつむきながらつぶやいた。「今の季節は?」という質問にも答えられなかった。

この時、診断から6年。母は、自分の名前も言えなくなっていた。「絢ちゃん」と、私の名前を呼ぶこともほとんどない。一緒に続けてきた料理も、できなくなった。

状況的には「重度」と言われる段階に入っている。できないことが次々と明かされていくようで、様子を見るのがつらかった。私は目を背けたくなって、席を立って台所でお茶を汲んでいた。

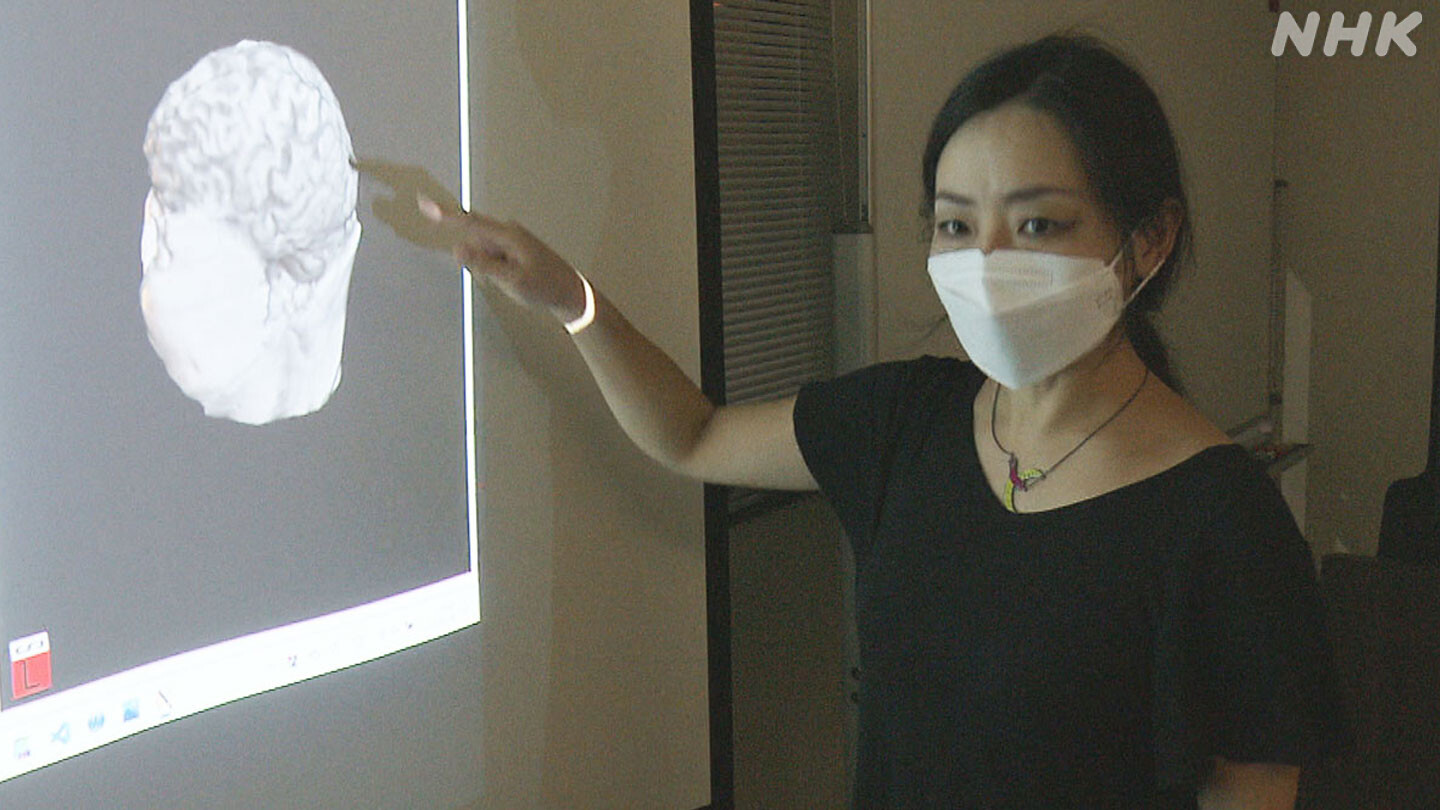

母の脳を見てみたら…

「調査からはわからない母の可能性をすくい取りたい」

そう思って、6年間にわたり撮影した母の脳のMRI画像を分析してみることにした。

アルツハイマー型 認知症では、記憶を司る「海馬」が萎縮することは分かっている。私は、海馬以外の部位がどれだけ変化しているのかを知りたかった。病院の診察では、「失われた部位」ばかりが取り上げられ、「残っている部位」にほとんど目が向けられないからだ。

脳科学者の先輩である田森佳秀さんと一緒に、なるべく正確に脳画像の位置を合わせ比較してみると、母の脳は、思った以上に萎縮していた。神経繊維が集積している白質と呼ばれる部分が薄くなって、脳室が広がっている。さらに、高次機能や知性、感情の制御に関係する前頭葉にも萎縮が広がっていた。

それでも、小脳などの運動機能に関わる部位は比較的残存していることが見てとれた。アルツハイマー型認知症の人は、こうした部位は比較的残存していると言われている。

脳の変化を目の当たりにすると、否が応でも現実を突き付けられたようで複雑な気持ちになる。だけど、まだ“体の記憶”は残っている。

注意力を働かせ、計画を立てて目的を果たす。膨大な事実を、論理的に言葉で伝える。そういうものを私たちは知性と呼び、最重要視しているけれど、“体の記憶”があるからこそ、生活できる側面もある。

箸を持って食べ物を掴み、口に運ぶ。そういう「生きていく力」が母にはまだ残っている。

母は、一生懸命生きている。

卓球ができた

母の脳の状況を、裏付けるような出来事があった。母が地域の仲間に誘われ、卓球に行った時のことだ。

小さく、速いスピードで向かってくる卓球のボール。それを、小さいラケットで決められた枠の中に返さなくてはならない。そんなことが母にできるのか、疑心暗鬼だった。

ぎこちない構えでボールを待つ母。そこに、卓球台に打ちつけられ勢いよく弾んだボールが、飛んできた。

すると、母はラケットをボールの動きに合わせて打ち返したのだ。ほかの人に比べれば空振りも多く反応できないこともあったけど、3回ラリーを続けられた場面もあった。運動機能に関わる脳の部位は、よく残っていたからだろう。

母は、交差点で歩いていたら信号機に気づかないこともあるのに、あの小さなボールには反応して打ち返すことができる。そのあたりが、とても面白いと思った。まだ、私が知らない出来ることがあるんだ。思わず、笑顔がこぼれた。

蘇ったメロディー

母の可能性はどこにあるのか。始めてみたのが、音楽療法だった。

障害のある人や認知症の人に対し、なじみのある音楽を一緒に演奏したり、歌ったりする。音楽を通して記憶や感性に働きかけ、残っている能力を引き出そうという取り組みだ。認知症の人では、不安の軽減やうつ症状が改善する可能性が示されている。

介護施設で集団で行ったり、自宅で個別で行ったり、形式は多様だが、私は家に音楽療法士の方を招き、母の様子を観察してみたいと思った。母は認知症になってから生きがいだったピアノの先生を諦め、大好きだった音楽に触れることがなくなっていたから。

音楽療法士の方がピアノに触れると、長年子どもたちにピアノを教えていた部屋に、久しぶりに音楽が戻ってきた。その音色に合わせて、母は歌った。

まず驚いたのは「まっかな秋」を歌ったときだった。自分の名前を言うことはできなかったのに、歌詞をつけて歌うことができたのだ。それも、音楽をやってきた人が出せる、あの特有のビブラートがかかった声で。

普段、歯磨きとか着替えができないで、心の底からイライラしたりしていたけれども、その私の見えないところに、あるいはそういう私に隠されて、こんなすごい母親がずっと存在していた。そのことにショックを受けた。

自分から「ピアノを弾こう」「歌を歌おう」というふうには「目的」が形作れない。だからこんなにすごい能力が残っていることが、発揮できない。だから私も気づかない。

自分から音楽を始められないけれども、音楽が鳴ったら、つまり、きっかけがあったら、歌える。自分からできないだけなんだ。そういうことに気がついた。

母は眉毛をよせて、本当に気持ちを込めて歌っていた。こんな芸術の表現ができることは、介護認定のチェックリストに全く入っていない。私自身も母が診断されてから気が付かずにきてしまった。

母の脳から見れば、私にはできない発声、感情を込めた歌い方ができるのは、小脳や大脳の深い部分が比較的残っているからだろう。癖になった能力は消えない。

脳の内部に積み重なったことは残っているということ。人生の積み上げというものを感じること。今回の場合で言えば、本当に音楽の世界で鍛えてきた人でなければ出せない発声や表現をすること。そこに私は、尊敬できる母を見つけたのだった。

NHKスペシャル「認知症の母と脳科学者の私」

放送:2023年1月7日(土)22:00~[総合]

恩蔵絢子さんと母の恵子さんを取材した番組を放送します。

※1月14日(土)までNHKプラスで見逃し配信をご覧いただけます