「私がお母さんを守らなきゃ」

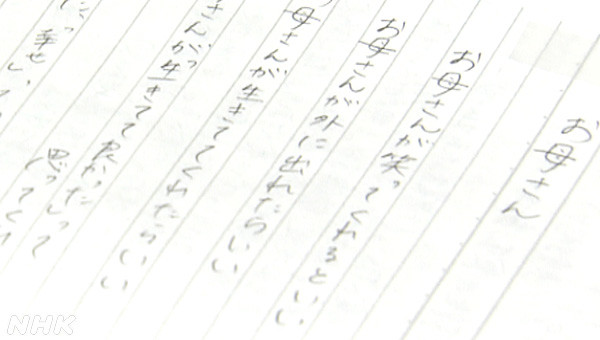

ある女性が大学時代に心情をつづった数冊のノート。その1ページに、母親への祈りにも似た、こんな詩が綴られていました。

「お母さん」

お母さんが笑ってくれるといい

お母さんが外に出れたらいい

お母さんが生きててくれたらいい

お母さんが「生きて良かった」って思ってくれたらいい

お母さんに「幸せ」って感じてもらえたらいい

お母さんに人の温かさを感じてくれたらいい

そうだったらいい

そうだったらいい

作者は関西在住の24才の女性、琴愛さん(仮名)。幼い頃から精神疾患が疑われる母親のケアを続けてきた「ヤングケアラー」です。精神状態が不安定な母は「死にたい、死にたい」と繰り返し、時には琴愛さんに感情の矛先を向けることもありました。琴愛さんは「逃げ出したい」という思いと、「お母さんも頑張っているんだ」「私がお母さんを守らなきゃ」という思いの狭間で苦しみながらケアを続けてきました。その結果として負った深い心の傷は今も癒えることはありません。同じような境遇の子どもたちの力になりたいと胸の内を語ってくれた琴愛さん、その半生の物語をたどります。

(大阪拠点放送局ディレクター 田中雄一)

幼い頃に担った過酷なケア

「いつからケアを担ってきたんですか?」。私たちの問いに、「うーん、いつからですかねー?」と琴愛さんは首をかしげ、笑顔を見せました。琴愛さんはぱっと見は、明るく陽気な、ごく“普通”の20代の女性です。しかし、取材を始めるとすぐに、私たちはその“異変”に気付かされました。同席をお願いした支援者の女性Aさんとの距離が近い。私たち取材班の前にもかかわらず、まるで幼い子どもが母親に甘えるように、琴愛さんはAさんに抱きつき、離れようとはしませんでした。

琴愛さんが物心ついた頃から、母の様子に変化が現れていたといいます。誰かに狙われているという妄想や、他人への強い不信感。窓を開け突如大声で叫ぶなど、近隣とのトラブルも頻繁に引き起こしてきました。医療につながることができず、診断こそついていませんが、精神疾患の可能性が強く疑われています。

長期の出張など父親は家に不在がち。病気のためか、父と母の関係は悪化し、母のケアの負担は一人娘の琴愛さんが担ってきました。琴愛さんは、小学生になると、自宅に引きこもりがちな母に代わって、買い物などを手伝うようになります。スーパーでお弁当やお総菜などを買っていましたが、小学生にしては明らかに多い買い物の量。同級生の家族に出くわすと、「あれ、お母さんは?」と聞かれ、肩身の狭い思いをしてきました。「(お母さんは)仕事で忙しいから」と取り繕いつつも、母が責められているようで苦しかったと言います。

ただ、家の中で母親と過ごす時間はさらに過酷なものでした。母親は毎日のように「死にたい、死にたい」と繰り返し、琴愛さんはそんな母に長時間寄り添い、「ママが大好きだよ」「いつもありがとう」となだめてきたのです。

-

琴愛さん

-

「母から、毎日のようにヒステリックに怒られたり、人格否定をされたりすることも多かったです。学校に行く前に母から、「もう死ぬから、さようなら」と言われ、不安で不安で、日常生活に支障をきたしていたように思います。救急車の音が聞こえるたびに、母ではないかとすごく怖くて、気が気ではありませんでした。授業を受けている時も、友達と笑いあって話をしている時も、常に家の問題が頭から離れませんでした」

心に寄り添いサポートすることも「ケア」

家族の介護や看護をしている人の支援を行っている「日本ケアラー連盟」によると、病気や障害のある家族の身体的なケアを行うことだけが「ケア」ではありません。琴愛さんのように、精神疾患やアルコール依存症の家族に寄り添い、サポートすることもまた「情緒的ケア」と呼ばれ、大切な「ケア」のひとつとされています。専門家や大人でさえも抱えきれないような、そんな重い「ケア」を幼い頃から琴愛さんは1人で担い続けてきました。

-

琴愛さん

-

「押し入れに隠れたり、暑い中布団にくるまったまま動かなかったり、とにかく母を刺激しないように、いつもビクビクしながら過ごしていました。何か話しかけられても、自分の本当の気持ちではなく、母が求めている答えは何なのか、一生懸命考えて答えていました。求めている答えが分からない時はパニックになってしまい、返事が遅いことで怒られて、さらにパニックになってしまっていました。自分の気持ちを考えて答える習慣がなかったので、今でも自分の感情や意見を聞かれると困ってしまって、なかなか答えられないことがあります」

「私が悪い子だからこうなるんだ、私が悪い子だからお母さんは死にたいと思うんだ」。次第に自分を責めるようになった琴愛さんは、必死で良い子を演じようとしてきました。母に褒められたいと、学校の勉強も必死で頑張りますが、それでも、母が満足することはありませんでした。苦しさから逃れるために、琴愛さんは自分の心に蓋をするようになっていきます。

-

琴愛さん

-

「『こんなにも苦しいのは感情をもってしまうせいだ。感情をもつのがいけないんだ。もう何も感じないようにしよう。死んだと思って感情を殺して生きよう』と強く決意したことをはっきりと覚えています。自分の身体と外界との間に膜があるような感覚だったり、自分と他者の違いがよく分からなくなって、自分を第三者の視点で見ている感覚になって、自分が自分であるという意識が希薄になってしまうことがあります」

心身に変調が 追い込まれた日々

しかし、琴愛さんの心は日に日に追い込まれていきます。高校生活が始まると、琴愛さんは心身のバランスを崩すようになりました。頭痛や吐き気、背中の痛みが頻繁に襲ってきます。学校に行っても保健室にいることが多くなりました。家で母と2人でいることが限界を迎えると、「プチ家出」をし、ビルの屋上で野宿しました。雪が吹きすさぶ中で、寒さに凍えながら、1人勉強をしていたといいます。

成績もよく、クラスでは努めて明るく振る舞っていた琴愛さんですが、それでも、その様子に気付き、心配して声をかけてくれる先生はいました。しかし、琴愛さんは「大丈夫です」と答え、自分からSOSを出すことはしませんでした。家の事情がばれてしまうことへの不安、そして「大好きな母を守れるのは自分しかいない」という思いからだったと言います。どんなに母にひどいことをされても、琴愛さんにとって「お母さんはお母さん」だったのです。

-

琴愛さん

-

「当時は弱みを見せることが何よりも怖くて、人に相談するという発想は全くなく、『大丈夫です』とひたすら答えていました。家の事情がバレてしまったらどうなるのかと不安でした。親を守りたい気持ちもあったと思います。私が人に言ったことが知られたら、母がどんな仕打ちを受けるのか、また、母が責められてしまうのかと考え、相談することが、家庭の事情を知られてしまうことが、怖くてたまりませんでした。当時は唯一のお母さんで、私にとっては大事な存在だったかなと思います」

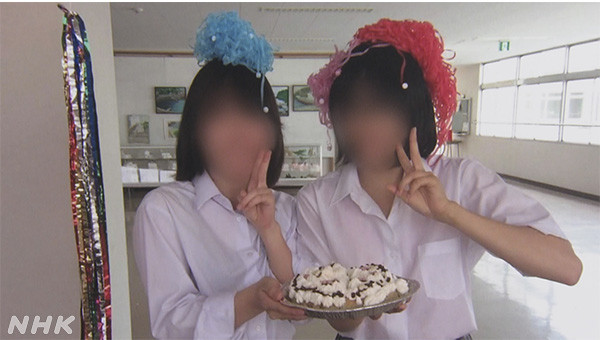

高校時代に撮影した一枚の写真を琴愛さんが見せてくれました。高校3年生の誕生日、クラスメイトと2人、満面の笑顔でピースする琴愛さんの姿がありました。しかし、その笑顔の裏で琴愛さんは誰にも打ち明けられない深い孤独を抱えていました。

-

琴愛さん

-

「表面的にはついていっていたんですけど、気持ち的にずっと母のことが離れなくて。どんだけ学校で楽しそうに笑っていても、やっぱりずっと暗い絶望感みたいなものはあったかなと思います」

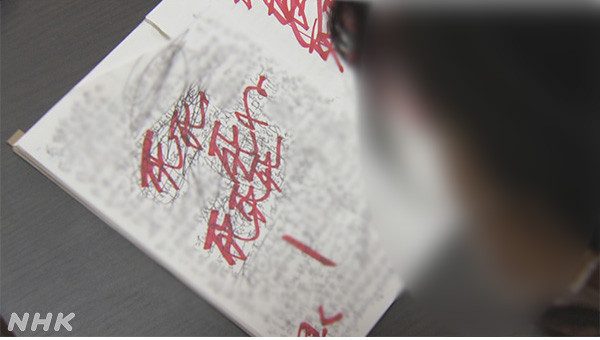

ノートに書き連ねた「死」の文字

琴愛さんの人生の大きな転機となったのは、今も関係が続く大学の支援者との出会いでした。母の病状を少しでも理解し、助けてあげたいとの思いから、琴愛さんは大学で精神保健福祉の道を選びます。なんとか母を医療につなげようと大学で知り合った保健師を家に招いたこともありましたが、母が受け入れることはありませんでした。

琴愛さんが大学生の頃に書いたノートには「死」という文字がびっしりと書き連ねられています。母だけなく、琴愛さん自身の精神状態も安定せず、時には睡眠薬などを大量に服用することもありました。そして、ある日、琴愛さんは半ば意識を失った状態で、大学の保健室にたどり着いたのです。

泥酔したかのように真っ直ぐに歩くことができず、意識も朦朧とした状態の琴愛さん。その日の夕方、偶然対応にあたったのが保健室で勤務していたAさんでした。Aさんは急ぎ診察を受けさせた後、意識の混濁する琴愛さんをタクシーで自宅まで送り届けたのです。

琴愛さんはその日以来、毎日のように保健室を訪れるようになります。今では「もらい事故」と笑って話せる2人ですが、琴愛さんとAさんの日々は壮絶なものでした。

琴愛さんはAさんに「幼稚園児」のように甘えるようになります。Aさんが忙しく、琴愛さんをかまえないと機嫌を損ね、感情を爆発させました。オーバードーズ(薬の過剰摂取)も繰り返し、時にはAさんに「死にたい」「死にたい」と訴え続けることもありました。

"もう1人の母”と取り戻した時間

そんな琴愛さんに、Aさんは時間をかけて、時には喧嘩をしながらも、自分の気持ちや感情を真っ直ぐに伝えていきました。「死にたい」と繰り返す時は、「それはあなたがお母さんにやられたことを私にしているのよ、私も辛いのよ」と返しました。琴愛さんが「苦しい、辛い」と言うと、「辛いのは自分だけではないんだよ」と語りかけました。

Aさんは看護師の資格を持ちますが、外科の現場での経験が長く、精神保健福祉は専門外です。それでも、琴愛さんと同じ年頃の娘を持つ1人の母として、1人の人間として、琴愛さんに向き合い続けました。喧嘩をしつつ、ぶつかり合いつつ、それでも琴愛さんはAさんら支援者と出会ったことで、少しずつ自分の感情に気づき、コントロールできるようになっていきました。それは、琴愛さんにとって、もう1人の“母”に出会い、失われた幼少期の時間を取り戻すプロセスでもありました。

-

琴愛さん

-

「これまで不安な気持ちから、元気な姿でしか人と関われなかったです。でも、どんな姿を見せても変わらず居てくれる存在と出会い、助けを求めたら応えてもらえるという成功体験を積むことができて、ありのままの自分を見せることができるようになりました。辛いと感じてしまう自分のことも、許せるようになりました。長い時間をかけて、私がそこまで苦しむ必要なんてないこと、私のせいじゃないこと、自分を大切に、自分の人生を生きていいことなどを繰り返し教えてくれました」

Aさんら支援者の後押しで、大学4年の夏、琴愛さんはようやく母と離れることを決意します。Aさんによると、琴愛さんは最後まで「私がいなくて、お母さんは1人で暮らしていけるだろうか」と悩んでいたといいます。Aさんは琴愛さんが安心して暮らせるよう、アパートの物件探しにも同行し、サポートしました。

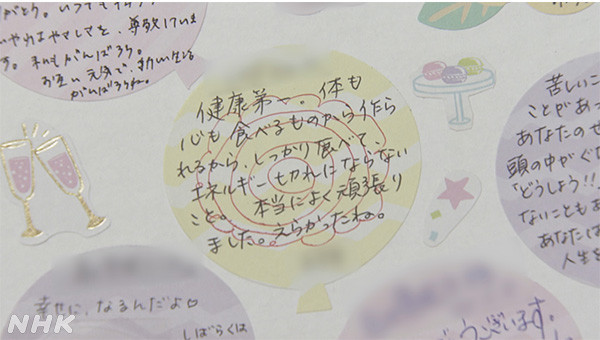

琴愛さんが今も大切にしている「宝物」があります。大学卒業時にAさんら支援者が琴愛さんに送った寄せ書きです。そこにはAさんのこんな言葉が書かれていました。

「健康第一、体も心も、食べるものから作られるから、しっかり食べてエネルギー切れにならないこと。本当によく頑張りました。えらかったね」

信頼できる大人との初めての出会い。それは琴愛さんにとって、自らの人生を歩み始める、大切なきっかけとなりました。

当たり前の家庭を

大学卒業後、社会人として働き始めた琴愛さんですが、今も多くの困難を抱えながら日々を生きています。1年前にPTSDと診断され、カウンセリングを定期的に受けながら暮らしています。対人関係にも不安を抱き、仕事も休職と復職を繰り返す状況が続いています。

それでも、一歩ずつ一歩ずつ、琴愛さんは前に向かって歩もうとしています。自分と同じ、精神疾患の親を持つ子どもの集まりに参加、勇気を持って苦しかった日々のことを語り始めているのです。自分の経験を伝えることで、同じ境遇にある多くの子どもたちの支えになってほしいと考えているからです。

-

琴愛さん

-

「母には昔から、人間を信じるなと言われてきましたが、私は今、多くの方の優しさに支えられて生きています。自分と同じ、精神疾患のある親をもつ子どもの立場の方ともつながり、苦しい思いをしていたのは自分だけじゃないことに気づくことが出来ました。まだまだ辛くなってしまうこともたくさんあるし、きっとこれからもそう簡単には解決しない問題だと思います。でも、私は今まで生きてきた中で、今が一番幸せだと感じています。不安もたくさんありますが、きっとこれからも支えてくれる人がいると、また、自分に明るい未来を切り開く力があると信じて、生きていこうと思います」

私たちは取材の最後に、琴愛さんとともに公園を訪れました。夕暮れ時、沢山の子どもたちが歓声をあげながら遊んでいます。琴愛さんは、金網越しに見える家族の様子をじっと見つめ、こう本音を漏らしました。

-

琴愛さん

-

「公園で遊んでいるって幸せな家族像みたいな感じしませんか。ファミレスとかで、家族で話してたり笑いあってたりするのを見ると、いいなって思ってなんか心がズキズキします。そういうのしたかったなって思います」

ヤングケアラーとその家族にどう向き合う?

琴愛さんのような存在に私たちの社会はどう気づき、支援の手を差しのべていけば良いのでしょうか。長年、精神疾患の親を持つ子どものサポートを続けてきた大阪大学の蔭山正子准教授は、私たちの問いに直接には応えず、こう切り返しました。

-

大阪大学 蔭山正子准教授

-

「精神疾患を持つ方に私たちの社会は向き合ってきたでしょうか?その苦しみを理解しようとしてきたでしょうか?人々の偏見や無理解がその人を、そしてその家族を私たちの社会から孤立させてきたのです。ヤングケアラーの問題は、社会が今、そのつけに向き合うときでもあることを示しています」

若者の未来を守り支えるためにも、1日も早いヤングケアラーへの支援が求められることは言うまでもありません。ただ、その一方で、私たちの社会が、今一度立ち止まり、そのあり方を考える時が来ているようにも思えます。他者に寛容であること、病や苦しみを認め合える社会であることを、ヤングケアラーたちの声なき声が訴えているかのようにも思います。