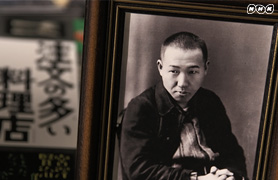

「銀河鉄道の夜」「春と修羅」などの作品で今も多くの人に愛される宮沢賢治(1896~1933)。数多くの愛読者をもつだけでなく、絵画、音楽、絵本、マンガ、映画、アニメーション、果てはプラネタリウムやゲームまで……幅広い分野のクリエイターや制作者たちの想像力を刺激し続け、「賢治ワールド」ともいうべき作品が誕生し続けています。その魅力は今なお汲み尽くされたとはいえません。そこで「100分de名著」では、「宮沢賢治スペシャル」と題して、代表作を絞るのも難しいほど多面的な作品群に4つのテーマから光を当て、宮沢賢治の奥深い世界に迫っていきます。

何万年という時間をかけて生み出されてきた地層や石から地球の時間を感受した賢治。法華経を熱心に信仰し宗教的な生き方に身を捧げようとした賢治。遥か彼方からの届く星々の光に思いをはせ、宇宙を物語にした賢治。最愛の妹トシを失った痛切な体験を慟哭ともいえるような詩の言葉にした賢治。賢治の作品には、彼自身の人生そのものがつまっています。死の間際に自分の書いた原稿を「迷いの跡」とまでいった賢治は、生涯、命を削るように作品を創造し続けました。だからこそ、彼の作品には、人知を超えたスケール、思いもよらない圧倒的な表現、永遠に向かうまなざしが宿っているのです。

賢治の作品が現代の私たちの心を揺さぶってやまないのはなぜでしょうか? 日本大学芸術学部教授の山下聖美さんは、彼の作品には「人間とは何なのかという問い」と「ほんとうの幸いへの探究心」が込められているからだといいます。わずか三十七歳で亡くなった賢治が残したテキストには、時代を経ても変わらない、むしろ時を経たほうが鮮明に浮かび上がる人間という不思議な存在の謎が描かれているからだというのです。

番組では、宮沢賢治研究の新鋭、山下聖美さんを指南役に招き、「春と修羅」「注文の多い料理店」「雨ニモマケズ」「なめとこ山の熊」「銀河鉄道の夜」といった既存のジャンルにはおさまりきれない作品群に現代の視点から新しい光を当てなおし、多面的でスケールの大きな宮沢賢治の世界を味わいつくします。

「宮沢賢治スペシャル」アンコール放送決定!

- 【放送日】

- 4月9日(日)一挙放送

- 【第1回】

- 午前0時55分~1時19分 <土曜深夜>

- 【第2回】

- 午前1時20分~1時44分 <土曜深夜>

- 【第3回】

- 午前1時45分~2時14分 <土曜深夜>

- 【第4回】

- 午前2時15分~2時34分 <土曜深夜>

第1回 自然からもらってきた物語

- 【放送時間】

- 2017年3月6日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2017年3月8日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2017年3月8日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 山下聖美(日本大学芸術学部教授)

- …「宮沢賢治のちから」「賢治文学『呪い』の構造」等の著作で知られる文学研究者。

- 【童話の朗読】

- 原田郁子(クラムボン・ボーカル)

自ら綴った物語を「虹や月あかりからもらつてきた」と記す「注文の多い料理店」。ここには賢治と自然との特異な関わりが見出せる。首に手帳とペンをぶら下げて夜の山を歩きながら言葉を連ねていったという賢治。彼は自然から何らかのエネルギーをもらい、まるで自然と一体化するように作品を作っていった。彼の童話作品を読んでいくと、詩が生まれ、音楽が生まれ、踊りが生まれる自然界こそが賢治の創作の源だったことがわかる。第一回は、「注文の多い料理店」におさめられた童話などを中心に、賢治と自然との関わり方を読み解き、自然を奥深く感じ取り作品にしていく豊かな感受性を学んでいく。

第2回 永遠の中に刻まれた悲しみ

- 【放送時間】

- 2017年3月13日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2017年3月15日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2017年3月15日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 山下聖美(日本大学芸術学部教授)

- …「宮沢賢治のちから」「賢治文学『呪い』の構造」等の著作で知られる文学研究者。

- 【童話の朗読】

- 原田郁子(クラムボン・ボーカル)

- 【詩の朗読】

- 塚本晋也(映画監督)

心象スケッチ「春と修羅」。この作品は単なる詩集ではないと山下聖美さんはいう。「心象スケッチ」とは、ただ単に一人の人間の心のうちを描くものではない。心象とは、宇宙や無限につながるものであり、人間の心象を描くというのは、個人的なものを越えて普遍的なものをスケッチすることだと賢治はいいたかったのだという。妹トシの死への悲しみを刻印した一篇「永訣の朝」も、単に個人の悲しみだけではなく、人間の「生と死」という絶対的な真実をこそ記そうとしたのである。第二回は、既存の詩の枠内におさまらない新たなものを作りたいという野心と気概が込められた心象スケッチ「春と修羅」、童話「やまなし」などを読み解くことで、賢治が向き合った「生と死」の問題に迫っていく。

第3回 理想と現実のはざまで

- 【放送時間】

- 2017年3月20日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2017年3月22日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2017年3月22日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 山下聖美(日本大学芸術学部教授)

- …「宮沢賢治のちから」「賢治文学『呪い』の構造」等の著作で知られる文学研究者。

- 【童話の朗読】

- 原田郁子(クラムボン・ボーカル)

- 【詩の朗読】

- 塚本晋也(映画監督)

賢治ほど、現実と理想のギャップの中で煩悶した人間はいない。父親に反発しながらも経済的に頼らざるを得ない負い目。農民の幸せを願って創設した「羅須地人協会」が誰からも理解されずに頓挫したこと。病弱のために仕事を全うできなかったこと。その苦悩と、必死の願い、祈りの全てが込められた作品が「雨ニモマケズ」であり、理想と現実のせめぎあいを描いたのが「なめとこ山の熊」などの童話だった。第三回は、作品に描かれた賢治の葛藤を克明に読み解きながら、私たちが理想と現実にどう向き合っていけばよいかを考える。

第4回 「ほんとう」を問い続けて

- 【放送時間】

- 2017年3月27日(月)午後10時25分~10時50分/Eテレ

- 【再放送】

- 2017年3月29日(水)午前5時30分~5時55分/Eテレ

- 2017年3月29日(水)午後0時00分~0時25分/Eテレ

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【指南役】

- 山下聖美(日本大学芸術学部教授)

- …「宮沢賢治のちから」「賢治文学『呪い』の構造」等の著作で知られる文学研究者。

- 【童話の朗読】

- 原田郁子(クラムボン・ボーカル)

- 【詩の朗読】

- 塚本晋也(映画監督)

賢治が繰り返し使った「ほんとうの幸い」という言葉。「ほんとう」すなわち究極の答えとしての真理。古今東西の哲学者や文学者たちが求めてやまない真理を、賢治は「ほんとう」という言葉に込め真剣に考え追求した。「銀河鉄道の夜」や「学者アラムハラドの見た着物」には、そのテーマが貫かれている。だが「ほんとう」を追求し続けたにもかかわらず死ぬ間際に自分の人生を「迷いの跡」だと言い放つ賢治。これは何を意味するのか? 山下聖美さんは、「ほんとう」に行き着くための「迷い」自体が、彼の貫いた文学の道だという。「永久の未完成これ完成である」。この言葉に賢治の文学と生き方が象徴されているのだ。第四回は、「銀河鉄道の夜」「マリヴロンと少女」などの作品や彼の晩年の生き様を通して、「ほんとう」とは何か、そして、それを求めていくことの意味とは何かを考える。

- ○NHKテレビテキスト「100分 de 名著」

- 宮沢賢治スペシャル 2017年3月

- 2017年2月25日発売

- →詳しくはこちら(NHKサイトをはなれます)

「働くことの意味」を問い直す

「ブラック企業」「派遣切り」「過労死」「過労自殺」……今、世の中では、「働くことの意味」を問い直させる出来事が多発しています。もちろん社会問題として、制度改革や法律などを通してきちんと解決していかなければならない問題だと思いますが、そもそも私たちにとって「働く」とはどういうことなのかを考えさせられることが、ここのところ本当に多くなってきました。

●

宮沢賢治の作品は、数多くの文学作品の中で私自身最も愛する作品で、今まで何度となく全ての作品を読み返してきました。そして、読み返すたびごとに新しい意味を発見し、驚かされています。今回、講師の山下聖美さんや担当ディレクターと一緒に番組を作っていく過程の中で、いちばん驚かされたのが、賢治が童話などを通して「働くことの意味」を考え続けていたことに気づかされたことです。

●

山下さんが挙げてくれたのが「なめとこ山の熊」。賢治の作品の中では、私自身も五本指にいれたいくらいの作品で、いろんな解釈で味わってきましたが、この作品を「働くことの意味」を中心に読み解く山下さんの解説は、今まで感じたことのない新鮮さがありました。山下さんは、「働くこと」を、天から与えられた使命ともいえる「仕事」と、生活のために、自分の時間や労働力を切り売りし金銭を稼ぐ「労働」に分けて説明します。

●

山を自由自在に駆け巡り、熊たちと命のやりとりをする小十郎の姿は、殺し殺される関係にあるにもかかわらず、どこか神々しいものがあります。これを山下さんは「仕事」と呼びます。それに比べて、山を降りて、町で「熊の皮と肝」を二束三文で売り払わなければならない小十郎には、山の中で働いていたような輝きはありません。これを山下さんは「労働」と呼びます。生活のためとはいえ、商人に、「命の糧」ともいえるようなものを買い叩かれる小十郎の姿は、わびしく切ないものがあります。

●

「仕事」と「労働」。私たちが現実を生きていく上で避けられない「働くこと」の理想と現実。賢治は、人間が働くときに現れる二つの意味をしっかりと見つめていました。人間が生きていく以上、「仕事」と「労働」の両面に向き合うことは避けられません。大事なのは、その二つをきちんと見分ける目をもっておくことではないかと思います。

●

自分の時間を切り売りする「労働」だけに重心が傾きすぎるとき、人は「生きる意味」すら失いかねません。そういうときにふと立ち止まってみること。自分にとって「働くとはどういうことか」という本来の意味を問い直してみること。宮沢賢治の「仕事観」は、そのことに気づかせてくれる尺度を与えてくれるような気がします。また、制度改革、社会設計の際に、「働くこと」を単に「量的なもの」ではなく、「質的なもの」としてみる賢治の視点はとても大事だと思います。

●

思えば、「100分de名著」で取り上げてきたレヴィ=ストロースやガンディーもほぼ同じような考え方をもっていました。自然を一方的に支配する「トラヴァイユ(労働)」ではなく、むしろ自然のよさを受動的に引き出し、自然と調和していく「ポイエーシス(制作)」を労働概念の中ににとりもどそうとしたレヴィ=ストロース。「ダルマを果たせ、トポスに生きよ」という言葉で、宇宙全体の中で、誰とも交換が不可能なかけがえのない役割を果たすことを説いたガンディー。彼らの「仕事観」と宮沢賢治の「仕事観」は、奥深いところで響きあっているように思えます。

●

近代文明は、もともと一体だった宗教・芸術・労働という人間の営みをばらばらに分割してしまいました。賢治はその事態を、「農民芸術概論綱要」で「いまわれらにはただ労働が、生存があるばかりである」と表現しました。そして、こうした状況を乗り越えるべく、賢治は「芸術をもてあの灰色の労働を燃せ」と説きます。賢治が示したビジョンは、全てが「量」として測られてしまうようなグローバル資本主義が席巻する現代社会で、あらためて「働くことの意味」を深く問いかけていると思えてなりません。

●

さて、今回のシリーズをもちまして、礒野佑子アナウンサーが番組を卒業します。宮沢賢治は、身体全体で自然と共鳴しながら言葉をつむいでいった作家でしたが、礒野アナウンサーも、この「共鳴力」で番組を盛り立ててくれました。たとえば、中原中也の詩の言葉に、ときに涙を浮かべながら深く共鳴していた姿が今も忘れられません。礒野アナウンサーの新たな職場での活躍を心より祈りつつ、彼女が残してくれた財産を今後の番組に活かしていきたいと思います。