日本古典の中でも最も有名な軍記物の一つとして知られる「太平記」。その作風から軍略マニュアル、忠臣のあり方といった読まれ方をされることの多い「太平記」ですが、価値観が大きく移り行く「あわいの時代」というキーワードを使って一歩深く読み解くと、現代社会を生き抜くヒントの宝庫となります。そこで「100分de名著」では、「太平記」に新たな視点から光を当て、価値観が大きく揺らぎつつある現代とも比較しながら、乱世を生きる知恵を学んでいきます。

「太平記」は室町時代に成立したとされる物語。悪政によって綻び始めた鎌倉幕府。時の執権・北条高塒を討ち、天皇による新しい政治を打ち立てようとする後醍醐天皇は、初期のクーデターこそ失敗するものの、足利尊氏、新田義貞、楠木正成ら新しい時代の武将たちに助けられ、ついに幕府を滅ぼす。「建武の新政」と呼ばれる新しい政治がいよいよスタートするのですが、時代を読み切れなかった後醍醐天皇に対して、武士たちの不満が爆発。武士たちのリーダーとして足利尊氏が立ち、天下を分ける動乱が巻き起こります。新田や楠木に支えられ、一時は尊氏を九州へと追い落としますが、勢力を蓄えた尊氏は反抗作成を開始。ついに後醍醐天皇は吉野へと逃亡することに。天皇はこの地に南朝を打ち立て、日本は、北朝と南朝の二つの朝廷が並び立つ前代未聞の事態に陥りました。果たして天下を制するのはどちらなのでしょうか?

組織の存亡を賭けてしのぎを削る「太平記」の登場人物たちの姿には「人間関係の築き方」「組織興亡の分かれ道」「失敗から学ぶべきこと」等、今を生き抜く上で貴重な教訓にあふれています。能楽師の安田登さんは、アフターコロナにおいてニューノーマルからノーマルへと揺り戻すとき、人々がさらされるストレスや葛藤などとどう向き合えばよいのかをこの作品から学ぶことができるといいます。「太平記」は、混迷を深める現代にこそ読み返されるべき名著だというのです。

個性あふれる登場人物たちが、それぞれの野望を胸に抱きながら、知略、情念、情愛をからみあわせながら、せめぎあう歴史を描いた「太平記」を、現代社会と重ね合わせながら読み解き、厳しい現実を生き抜く知恵を学んでいきます。

各回の放送内容

第1回「あわいの時代」を生きる

悪政により綻び始めた鎌倉幕府。執権・北条高塒を討ち天皇中心の政治を打ち立てようとする後醍醐天皇は、初期のクーデターこそ失敗するものの、足利尊氏、楠木正成ら新しい時代の英雄たちに助けられ、ついに幕府を滅ぼす。念仏ではなく「綿密の工夫」という禅的な方法で死を受け容れる日野資朝、夢告によって見出される異端的英雄・楠木正成は、これまで全く存在しなかった新しいタイプの人物であり、価値観が激変する「あわいの時代」を生き抜くヒントを体現しているという。第一回は、「太平記」に描かれる異端的人物から、価値観が激変する現代を生きるヒントを学んでいく。

【指南役】安田登…能楽師。「あわいの力『心の時代』の次を生きる」等で、古典と現代の問題を架橋する著述活動を展開している。

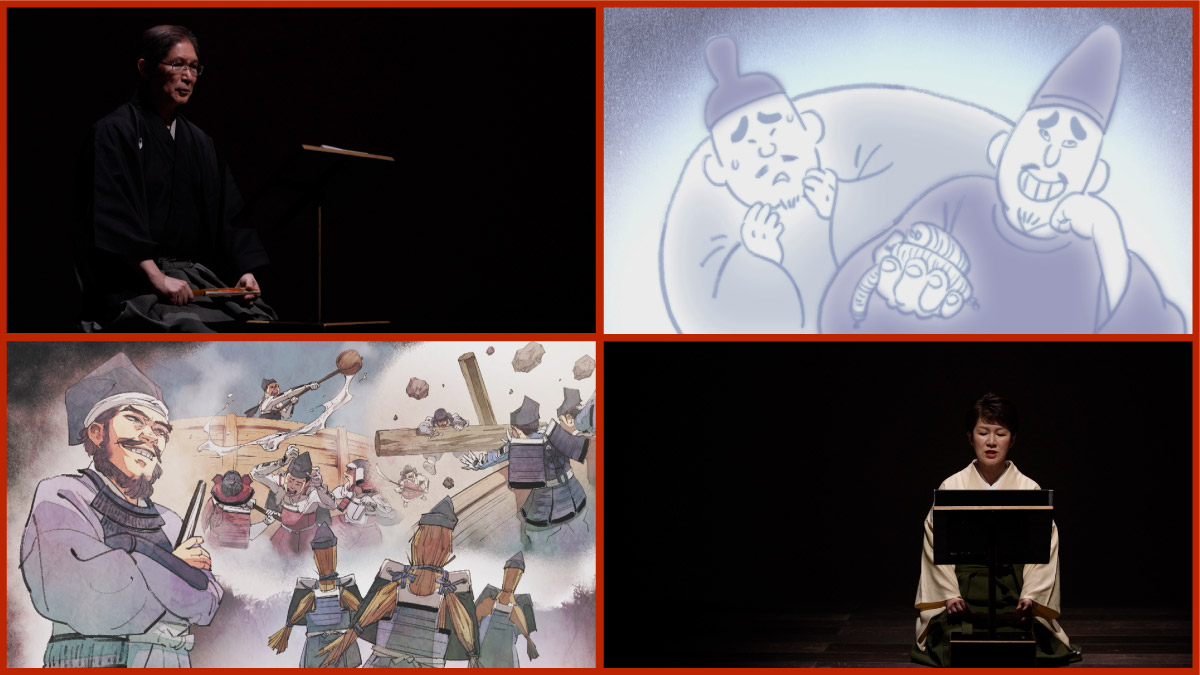

【朗読】安田登(能楽師)、玉川奈々福(浪曲師)

【語り】加藤有生子

第2回 時代を読み切れないリーダーたち

天皇を中心とした「建武の新政」と呼ばれる新しい政治がいよいよスタート。だが、時代を読み切れなかった後醍醐天皇や公家たちに対して、武士たちの不満が爆発。武士たちのリーダーとして足利尊氏が立ち、天下を分ける動乱が巻き起こる。一見「弱いリーダー」に見える尊氏はなぜか多くの人を巻き込む力を発揮し善戦。しかし、新田や楠木に支えられた朝廷側は、尊氏を九州へと追い落とすことに成功するのだった。第二回は、時代を読み切れず失敗を繰り返すリーダーたちの姿を見つめ、その失敗に学びながら、新しい時代に対応したリーダーの資質がどんなものかを探っていく。

【指南役】安田登…能楽師。「あわいの力『心の時代』の次を生きる」等で、古典と現代の問題を架橋する著述活動を展開している。

【朗読】安田登(能楽師)、玉川奈々福(浪曲師)

【語り】加藤有生子

第3回「異界」が映す時代のエネルギー

尊氏はついに反抗作成を開始。公家たちの愚かな判断もあり、後醍醐を支えてきた楠木正成、新田義貞らは戦場で次々に無念の死を遂げる。追い詰められた後醍醐は熊野へと逃亡、この地に南朝を打ち立て、日本は、北朝と南朝の二つの朝廷が並び立つ前代未聞の事態に。だが、京奪還の野望も空しく後醍醐天皇は崩御。その怨念のなせる業か、京では度々魍魎や亡霊が人々を翻弄するのだった。突然「異界」を描く場面が増加する後半部には、無念の思いを飲んで死んでいった英雄たちの思いが映し出されているという。第三回は、「異界」が描かれるシーンの深い意味を読み解き、時代を真に突き動かすエネルギーとは何かを考える。

【指南役】安田登…能楽師。「あわいの力『心の時代』の次を生きる」等で、古典と現代の問題を架橋する著述活動を展開している。

【朗読】安田登(能楽師)、玉川奈々福(浪曲師)

【語り】加藤有生子

第4回太平の世は訪れるのか

幕府を開き主導権を握ったかに見える足利尊氏・直義兄弟。だが、側近・高師直が原因で兄弟は不和に陥りやがて相撃つことに。その際にキャスティングボードを握るのは常に南朝。伝統と文化に支えられた南朝を味方にした方が優位に立てるという流れが生まれ、時代は混乱を呈す。しかし、最後に時代を制するのは細川頼之のサポートを受けた足利義満。示されたのは、武家政権が滅び、それに代わる天皇親政が失敗した後、文化によって再強化された武家政権が安定をもたらすという道筋だった。第四回は、「文化」や「ヴァーチャル」なものが時代を動かすという「太平記」の奥深いメッセージに迫る。

【指南役】安田登…能楽師。「あわいの力『心の時代』の次を生きる」等で、古典と現代の問題を架橋する著述活動を展開している。

【朗読】安田登(能楽師)、玉川奈々福(浪曲師)

【語り】加藤有生子

新型コロナ禍に翻弄され続ける日々を送っていたさなか。突然その出来事が起こりました。

宝塚の「桜嵐記」がびっくりするほど面白いとの、能楽師・安田登さんによるSNSのつぶやき。特に上田久美子さんによる脚本が。安田さんとやりとりしていると、どうやらそれが「太平記」の楠木正行のエピソードを中核にしたものらしい。興味をそそられた私は、SNS上で安田さんとやりとりを行ったのをきっかけに、早速「太平記」(抄訳版ですが)の読み直しを始めました。面白い! なんだ、この面白さは! 安田さんのSNSを発端にいきなり自分の中に「太平記」ブームがきてしまいました。

今から一年以上前のことですから、まだほとんど妄想のレベルで、「安田さん、『太平記』の解説やってみます? おっしゃっていた『あわいの時代』というキーワードがいいですよね。その場合の朗読は、やっぱり玉川奈々福さんにうなってもらうのがいいでは?」などと、メールか何かで冗談交じりに言葉を交わしたことが思い出されます(ディレクターのおかげも大きいのですが、この妄想がことごとく実現していて今更ながら驚いています)。

面白い企画というのは、こうした些細な偶然から生まれてくるものなんですね。後で知ったのですが、安田さんも「桜嵐記」きっかけで「太平記」の読み直しを始められていたとのこと。ちょうどその頃、全く別件ですが、「100分de名著」のスピンアウト企画、「別冊NHK100分de名著 集中講義 平家物語: こうして時代は転換した」が出版されるのをきっかけに、安田さんとプロデューサーAでオンライン対談を行うことになりました。打ち合わせをしてびっくりだったのが、「平家物語」の振り返りを中心に立ち上がった企画だったのに、安田さんから「『平家物語』と『太平記』を比較するトークにいたしましょう」とのご提案が!

私自身もちょうど「太平記」ブーム真っ盛りだったので即座に快諾したのですが、ここで安田さんが『平家物語』と『太平記』を比較するキーワードとして提示してくださったのが、「あわいの時代」だったのです。すでに今回の番組の読み解きの角度がこのトークショーに胚胎していたのでした(この段階ではまだ「太平記」を番組でやることは全く決定していません)。

1時間半ほどの対談でしたが、実に面白かった。新型コロナ禍がゆるんだり再燃したりを繰り返していた時期でもあったので、新型コロナ禍からアフターコロナに向かう際に晒される大きなストレスに、私たちはどう向き合ったらよいのかというテーマでもトークが展開されました。番組では、取り上げなかったのですが、後醍醐天皇の初期のクーデターで大きな役割を果たし処刑されることになる日野資朝のエピソードがとても印象的でした。念仏ではなく「綿密の工夫」という禅的な方法で死を受け容れる日野資朝の死に様が、まさに価値観が揺れ動く「あわいの時代」に「死」をどうとらえたらよいのかと問いかけられるような思いがして、私たち現代人の姿を映し出しているのではと思いました。「太平記」のほんのさわりの部分だけの解説だったにもかかわらず、「平家物語」と対比することで、ぐっと現代の話に近づいてきて興奮しました。これは、企画にしないではいられないぞ……そう、トークショーが終わった瞬間が、「太平記」企画の本格始動の瞬間にもなったのです。企画の発端自体も、なんだか「あわいの時代」っぽいですね。

それから、何度も安田さんとブレストを続けました。「平家物語」に比べても圧倒的に長大な「太平記」をどう四回にまとめあげるかが最大の難関。安田さんにも、Aにもそれぞれ思い入れのあるシーンがあり、それを全部入れると到底はいりきらないことはわかっておりましたが、涙を飲んでカットしてしまったシーンは数知れず。とはいえ、Hディレクターの周到に計算された演出、アニメーター・アダチマサヒコさんによる秀逸な映像化、安田登さんと玉川奈々福さん(特にその七変化は見事!)による美しくも激しい朗読コラボによって、「太平記」の世界が見事に圧縮された形で表現できたのではないかと思っています。

自分自身として最も学んだのは、アフターコロナに向けて、ニューノーマルからノーマルへ揺り戻す「あわいの時代」において、どのように仕事をし、暮らし自体を柔軟に変えていくかということでした。私の家族も、リモートワークから満員電車で通うリアルワークへの突然の転換などで大きなストレスを抱えていましたし、私自身もシステムの激変や常に変転する社会情勢の荒波の中で、いったいどのような仕事をしていくのが正解なのか迷い続けていました。

私自身は、この番組制作を通して、とりわけ「太平記」の主要人物の一人・楠木正成という存在に、「正解などないのだ」ということを教わりました。安田登さんが「弱いリーダー論」で展開してくれた代表的人物です。

最近のリモートワーク推進の流れで例えるならば、後醍醐天皇は「とにかく会社に来い」という伝統を重んじるタイプでしょう。逆に楠木正成がいま生きていたら、「成果さえきちんと出せば出社しなくてもいいんじゃないですか?」と言っていたかもしれません。

最終的に、後醍醐天皇は、湊川の戦いの直前、あれほど貢献してきた楠木正成の言うことを聞きません。正成は天皇を比叡山に避難させて、京都で朝敵となった足利尊氏と戦うという既存の枠組みにとらわれない作戦を進言しますが、公家の中心人物の一人から「天皇の権威が落ちる」と言われた後醍醐天皇は却下してしまう。そのうえ正成は新田義貞の応援に派遣されて足利尊氏と不利な状況の中で戦うという最も過酷な現場へと向かい、壮絶な最期を迎えます。

正成は出陣する前、後醍醐天皇に「尊氏と戦ってこい」と命じられた段階から、もう生きて帰らないと決めていたのだと思います。ただし悲観的な「自己犠牲」というわけではなくて、「自分が死ぬことで世の中を変えていこう」という、大局に立った前向きな死だと感じました。「自死」を肯定したいわけでは決してなく、あくまで歴史的な意味あいでの評価です。

安田さんの言葉を借りれば「後世のために、時代の大きな流れを変える捨て石になる」かのように死んでいく。実際にそんな効果を及ぼしたのではないかと、後半の展開を見ると思います。感情的ではなく、より大きな“人の世”のことを思った行為だったのだなと深い感慨を持ちました。

私自身は、もちろんどんな状況でも自死という選択は絶対にしませんが、価値感が揺らぐこの「あわいの時代」にあって、楠木正成的な視点を常にもちたい、そして、過去のしがらみや既存の価値の枠組みにとらわれず、あらゆる状況に柔軟に対応する、しなやかな「ゲリラ戦」を展開していけたらなと強く思いました。今後の仕事の仕方や実人生に直結するような指針を今から七百年も前の古典から得られることに驚愕するとともに、そのような視点を与えてくれた安田登さんに、心から感謝したいと思います。

今回、スポットを当てるのは『アダチマサヒコ』

<プロフィール>

アダチ マサヒコ 1983年 大阪生まれ。

2010 東京芸術大学大学院デザイン科修了。

「BS歴史館」「NHKスペシャル・故宮」「シャキーン!」のアニメーションを担当。2015年12月~2016年1月放送分の「みんなのうた」では過去に「ねむいいぬ」「おつきさまのうた」「ぼくのそらとぶじゅうたん」「願いごとの持ち腐れ」を制作。最近では「3341」を制作した。100分de名著では、「遠野物語」「枕草子」「ハムレット」「茶の本」「荘子」などを手がける。筆の質感などを生かした繊細なタッチが持ち味。

アダチマサヒコさんに“太平記”のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。

太平記は以前担当した平家物語に続いて二度目の軍記物語になります。

平家物語ではできなかった技術的な表現や描写が、太平記ではできるのではと、

自分への期待もあり楽しんで臨みました。

全体のテイストは平家物語を踏襲しつつ、自分なりにアップデートしてます。

登場人物が多く皆キャラが立っているので、そこがちゃんと視聴者に伝わるよう

に表情やいでたちを工夫しました。

太平記は大変な長編であり、凄惨な場面もあれば亡霊や妖怪も出てくるので、忠実に表現すべきところは細かく真摯に描写することに努め、説明が難しいところはアニメならではのギミックを使い、簡潔に且つユニークに表現できるようにこだわって制作しました。