安部公房「砂の女」は、戦後文学の最高傑作の一つとも称される作品です。世界20数か国で翻訳、戯曲化や映画化も果たし、今も国内外で数多くの作家や研究者、クリエイターたちが言及し続けるなど、現代の私たちに「人間を縛る生の条件とは何か」「自由とは何か」を問い続けています。番組では、戦後日本文学の代表者ともいえる安部公房(1924-1993)の人となりにも触れながら、代表作「砂の女」に安部がこめたものを紐解いていきます。

舞台は、とある海岸に近い砂丘の穴の中に埋もれかかった一軒家。休暇を利用して新種のハンミョウを採取すべく昆虫採集に出かけた学校教師・仁木順平は、女が一人で住むこの家に一夜の宿を借りることに。ところが翌朝外界へ出るための縄梯子が何者かによって取り外されていました。彼は、村人たちによって砂を掻き出す作業員として幽閉されたのです。その後、さまざまな方法で脱出や抵抗を試みるも、ことごとく挫折。やがて彼はその環境に順応し始めるのでした。果たして砂の穴に閉じ込められた仁木の運命は?

漫画家・文筆家のヤマザキマリさんによれば、この小説には、過酷な現実から逃れようともがく主人公の模索を通して、絶えず自由を求めながらも不自由さに陥ってしまう私たち人間の問題が描かれているといいます。それだけではありません。安部が戦後社会の中で苦渋をもって見つめざるを得なかった「自由という言葉のまやかし」が「砂の女」という作品に照らし出されるようにみえてきます。この作品は、私たちにとって「本当の自由とは何か」を深く見つめるための大きなヒントを与えてくれるのです。パンデミックによって、移動や交流の自由が著しく制限されている私たち現代人にも示唆することが多いといいます。

番組では漫画家で文筆家のヤマザキマリさんを講師に迎えて「砂の女」を現代の視点から読み解き「私たち人間が逃れようのない生の条件」や「自由の問題」「不条理ともいえる社会の中で人はどう生きればよいか」といった普遍的な問題について考えます。

各回の放送内容

第1回「流動」と「定着」のはざまで

「砂の女」の舞台は海岸に近い砂丘の中に埋もれかかった一軒家。休暇を利用して新種のハンミョウを採取すべく昆虫採集に出かけた学校教師・仁木順平は、女が一人で住むこの家に一夜の宿を借りることに。そこで繰り返されるのはひたすら砂を掻き出す単純労働。常に流動し定着を拒む「自由の象徴」と仁木が思い描いていた「砂」は、この場所では人間の自由を阻む壁として立ちはだかっていた。第1回では、安部公房の人となり、「砂の女」の執筆背景などにも言及しながら、安部公房が描こうとした、人間がもたざるを得ない限りない自由への憧れと、それを阻害するものとの葛藤について考える。

【指南役】ヤマザキマリ(漫画家)

【朗読】町田啓太(俳優)

【語り】小口貴子

第2回 揺らぐアイデンティティ

女の家で一夜を過ごした仁木は、翌朝、外界へ出るための縄梯子が取り外されているのに気づき驚愕する。彼は、村人たちによって砂を掻き出す作業員として幽閉されたのだ。彼は女に「外へ出て自由になる気はないのか」と問うが、女は超然とその気がないことを示すのみで、まるで自ら自由を手放しているかのよう。女の態度に苛立ちつつ、仁木は脱出や抵抗を試みるが、ことごとく挫折。あげくに自分が忌避していたはずの戸籍や所属証明を楯に村人たちを恫喝するのだった。第2回は、「砂の女」という作品に象徴的に描かれた「アイデンティの揺らぎ」を読み解き、自由へのあくなき拘泥が逆に人間を束縛するという逆説について考える。

【指南役】ヤマザキマリ(漫画家)

【朗読】町田啓太(俳優)

【語り】小口貴子

第3回 人が「順応」を受け入れるとき

仁木の三度目の脱走は成功したかに見えたが村人たちに捕縛される。手ひどいダメージを受けた彼は、徐々にその環境に順応し始める。やがて、日々繰り返される砂との闘いや日課となった手仕事に対してささやかな充実感を覚えるまでに。仁木は、最初は拒絶していた砂丘の村を、生きていくために受け容れようとする。そこにはどんな心境の変化があったのか。第3回は、過酷な環境に順応していく仁木の姿を通して、「何かに帰属しなければ生きていけない人間の性」について考える。

【指南役】ヤマザキマリ(漫画家)

【朗読】町田啓太(俳優)

【語り】小口貴子

第4回「自由」のまやかしを見破れ!

もはや外界に出ることを諦めたかにみえる仁木は、ある作業の虜になる。鴉をつかまえるための罠づくりだ。だが、その仕掛けは、全く予想もしない機能をもつに至る。常に水が不足する穴の底にあって蒸留水を溜める装置として使えることがわかったのだ。そんな折、女が子宮外妊娠していることが発覚、緊急入院のため女は外へ運び出されることに。どさくさの中で縄梯子はかけられたまま放置された。逃亡する最大のチャンスだったが、仁木は外へ出ようとはしなかった。果たして仁木の選択の意味とは何だったのか? そして完全に現実社会から失踪した仁木は、果たして「自由」を得たといえるのか? 第四回は、仁木の創造行為や最後の選択の意味を問うことを通して、私たちにとっての「自由」の意味をあらためて考察する。

【指南役】ヤマザキマリ(漫画家)

【朗読】町田啓太(俳優)

【語り】小口貴子

安部公房「砂の女」の講師にヤマザキマリさんを抜擢しようと思ったきっかけは、「100分deナショナリズム」(2020年1月1日(水)午後10時~11時40分放送)という特番にヤマザキさんにご出演いただいたときのこと。この番組で、安部公房「方舟さくら丸」を解説いただいた内容に痺れたことでした。

私も愛読していた「方舟さくら丸」がまさか「ナショナリズム」というテーマにつながるなんて! 安部公房の作品が現代の問題と見事に結び合わされて、新しい相貌をまとって生き生きと脳内に甦ってきたことを鮮烈に覚えています。きっと、この解説をきっかけに再読された視聴者も多かったのではないでしょうか。即座に、ヤマザキマリさんに、レギュラー放送でも安部公房作品を解説いただきたいと強く思いました。

それほど時をおかず、そのチャンスは訪れました。新型コロナ禍です。コロナ禍が長期化するに従い、私たちは「自由」の問題に直面させられました。命の安全を守るためとはいえ、移動の自由を制限され、人に会う自由もままならない。私自身も、施設にいる父親と長期間面会することができない状況になりました。なんともやりきれない思いでした。仕事上にも、さまざまな制限がかかりました。ふだん享受していた「自由」のかけがえなさを実感する日々でした。

私たちにとって「自由」って何だろう。そもそも「本当の自由」なんてものがあるのだろうか。そんなことを考え続けていたある日、「砂の女」のことがふと心に浮かびました。それには理由がありました。実は、「砂の女」、個人的に大きな救いとなるような再読体験がかつてあったのです。

それまであまり理解することができなかった主人公・仁木順平の思いが、再読時に胸に迫ってきました。それは、いろいろな不祥事が起こり自分が所属する組織に対して、大きな幻滅を感じていた時期のことです。「金閣寺」のこぼれ話にも書きましたが、この時期、「金閣寺」と「砂の女」は、身動きできなくなっていた私自身に、一歩踏み出す勇気を与えてくれた二冊でした。

不祥事が起こるたびに、組織内のルールや管理体制が次々に厳しくなっていきます。真面目に仕事に取り組んできた人間としては、やりきれない思いも抱えていました。もちろん不正を防止するため、説明責任を果たすため…という理由はよく理解できますが、「ここまで自由が制限されなくてはけないのか」「こんなにも細かい作業を要されるのか」と日々疲弊していく自分がそこにいました。「砂の女」を読み返したとき、仁木順平が陥っていた状況と、そのときの自分が置かれていた状況が重なるような思いがして、戦慄が走りました。ラストの展開について、初読時の記憶があやふやだったため、最後の最後までどきどきしながらの再読でしたが、初読時に、もやもやしてよく理解できなかったラストシーンも、深く腑に落ちたのをよく覚えています。「ああ、そうか、自分はこう歩んでいけばいいんだ」と心の底から納得しました。

私たちの自由が様々な形で制限されている新型コロナ禍の中にあっても、きっと同じようなヒントを視聴者の皆さんに得てもらえるに違いない……そう確信した私は、早速ヤマザキマリさんにお話をお聞きすることにしました。

ヤマザキさんご自身にとっても「砂の女」は特別な存在だったといいます。イタリアでの初読体験については、番組でもお話しされていましたが、コロナ禍での再読も非常に鮮烈だったとのこと。世界中を飛び回り移動を続けながら、自分の想像力・クリエイティブな能力を稼働していくことで、仕事を続けてこられたヤマザキさん。移動の厳しい制限が課せられたコロナ禍で相当苦しめられたそうです。そんな中、「砂の女」を読んで、今、自分が置かれている状況を俯瞰して眺めることができたといいます。移動をせずとも、アート作品を深く味わうなどのやり方で、自らの創造力を稼働することができたとおっしゃていました。

私も、このヤマザキマリさんのお話にとても勇気づけられました。ヤマザキさんの独自の視点も盛り込み、無事企画は採択。ヤマザキさんの解説内容の素晴らしさは、ご覧になった皆さんに対してあえて繰り返すまでもないと思いますが、伊集院光さんとのトークは、いつも以上に白熱しました。伊集院さんからは収録後に、「いつも以上にしゃべりまくってしまったけど、編集大丈夫?』と心配されたほどです。私自身、「砂の女」を何度も読んできたにもかかわらず、新しい発見をたくさんさせていただきました。ヤマザキマリさんには、誌面を借りて心より感謝の言葉をお伝えできればと思っています。

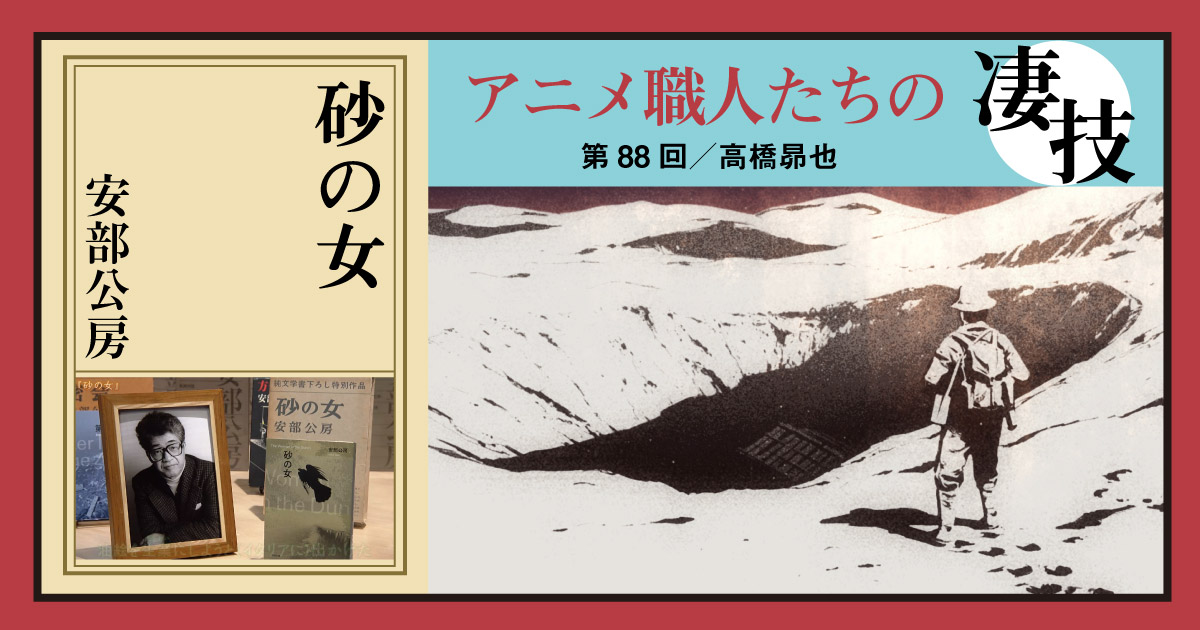

とともに、今回は、俳優の町田啓太さんの朗読と、高橋昂也さんのアニメーションも、安部公房的な世界観を深めていくのに、多大な貢献をいただきました。町田啓太さんの起用は、担当ディレクターの推薦がきっかけですが、「荒れ果てた砂の家に閉じ込められた状況を、それとは対照的にすっとした透明感のある町田さんに読んでいただくことで、作品の底流にある不条理感、違和感が生まれるのでは」というねらいが見事に当たったと思いました。高橋昂也さんには、先に書いた安部公房「方舟さくら丸」でも素晴らしいアニメーションを制作してくださったので、安部公房作品をやるならば絶対に高橋さんにと考えて、かなり早い時期からオファーしていました。砂の質感を表現するために、鳥取砂丘まで足を運んでくれたそうで、その甲斐あって、砂が崩れていく質感やざらざらと肌にまとわりつくような質感が見事に表現されていました。全体としても「これぞ!安部公房」というダークで不条理な世界観が見事に表現されていました。お二人にも深く感謝します。

町田さんの朗読、高橋さんにアニメも相まって、ヤマザキマリさんの解説がひときわ深い感銘を与えてくれたのは、やはりラストシーンの解説です。

もはや外界に出ることを諦めたかにみえる仁木は、ある作業の虜になります。鴉をつかまえるための罠づくりです。しかし、その仕掛けは、全く予想もしない機能をもつに至ります。常に水が不足する穴の底にあって蒸留水を溜める装置として使えることがわかったのです。そのこともあってか、仁木は、女が病院に運ばれる際に縄梯子に置きっぱなしにされるというという、逃亡のための最大のチャンスが訪れたにもかかわらず、そこに留まることを選びます。

この選択は何を意味するのか? かつての私はそこから次のようなメッセージを読み込みました。「ひたすら自由という理想状態を求めてあがき続ければ続けるほど、人間は不自由に陥る。それは決して避けることはできない。だからこそ、今、自分が陥っている状況を俯瞰して見つめよ。その状況もきっちりと見極めた上で、自らの創造力のナイフを磨きあげ、研ぎ続けよ。ちっぽけにみえるかもしれないが、それこそが自らの自由の拠点となる」。

今、振り返ってみると、いささか楽観的な読み方ですが、当時ぎりぎりの状況に置かれていた私には、こう読むことで、強く心を揺り動かされました。いわば、「砂の女」は、私にとっては、窮地の中で闘い続けるための「サバイバル・マニュアル」だったのです。

今回のヤマザキさんの解説は、さらに冷徹でした。「彼の心は、溜水装置のことを誰かに話したいという欲望で、はちきれそうだった」という言葉からもわかるように、仁木の創造行為の中にさえ「承認欲求」が紛れ込んでいるのではないか……と。この作品には、「自由とは何か」に対する正解が書き込まれているわけではなく、人間を俯瞰的な眼からとらえた「観察日記」のようなもので、希望や絶望を読者に感じてもらうために書かれたものではないと鋭く指摘されました。この解説は、非常に納得のいくものでした。

しかし、その解説を聞いた上で、なお、私は、仁木のその後を妄想してしまいます。もちろん、原作で描かれた流れそのままに、仁木は再び「承認欲求」の罠にはまりこみ、新たな不自由を体験するかもしれません。ですが、彼の生み出した発明は、砂地の共同体の秩序を吹き飛ばすくらいの力をもっています。何しろ、村人たちが恫喝の道具として使ってきた「水」がもはや希少性をもたなくなり、今までと価値を全く異にするものに変わってしまう可能性すらあるのですから。彼が、単に「承認欲求」を満足させることのみに、この創造行為を使っていくのではなく、世界を変える、秩序を変える、人との関係性を変える武器として使っていくのであれば、事態が一変する可能性すらあるのです。

このラストをどう読むかは、読者に委ねられています。私自身は、もし仮に、組織や社会が悪しき方向へ進み、皆がそれに巻き込まれて同調圧力に押し流されていくような事態になったとしても、「個としての創造」という武器を手放さないようにしたいと、「砂の女」を読んで深く思いました。作者・安部公房自身がそうであったように。彼の作品や言葉は、国境を超えて数多くの人たちの意識を変え続け、次の創造への種となっていったのですから。

ヤマザキマリさんの言葉を借りていえば、「まやかしの自由」を見破り、他者や世間といった壁に振り回されることなく、常識にとらわれない番組を創り続けていきたい、今、そう深く決意しています。

今回、スポットを当てるのは『高橋昂也』

<プロフィール>

高橋昂也 1985年 愛知県生まれ。 東京藝術大学大学院デザイン科修了。 アニメーション作家・イラストレーター。フリーランス。 テレビ、博物館、ゲームなどの分野で活動する傍ら、自主作品の制作も行なう。

高橋昂也さんに“「砂の女」安倍公房”のアニメ制作でこだわったポイントをお聞きしました。

本作はとにかく砂!砂まみれです。視覚的な面白さが満載で、映像化する機会をいただけたのが嬉しくて仕方なかったです。

ただ、設定は奇抜なのに空想という感じがまったくしなくて、確かな質量を感じます。想像だけで絵にすることにためらいがあったので、思い切って鳥取砂丘に行きました。砂だけの世界をさまよって、小説で描かれる景色や砂の感触を少しでも理解したかったのです。

後になって小説のモデルは別の場所だと知り、また、かつてはこういう場所が点在していて、切実な光景を切り取っているということを知りました。SF的な世界にも見えるし、日本に実在する風景でもあるというバランスは大事にしたいと思いました。

物語に登場するのは、基本的に砂・人体・空・水という、ごく限られた素材だけで、その中でやれることを全てやり切っているミニマルな格好良さがあります。アニメーションでも、その削ぎ落とされた魅力を引き出したい気持ちがありました。

閉じた世界の内側にある砂と人体は無色で同列、均質に扱って、外側の世界に属す空と水は象徴的に色を着けました。限られた素材で具象に徹することで、安部公房の設計した緻密な箱庭世界を視覚化しようと試みました。

人間に関しても、生理学的な視点で冷ややかに観察されるという感じだったので、身体の形態や、砂のこびりついた皮膚の質感に注視した描写を重ねていきました。

登場人物の心理は生理現象として表面化するので、記号化した心理描写が不要だと気づいたとき、この小説はこどごとく目に見える・触れられる物質と形態で出来上がっているとわかり、改めてその凄さを思い知りました。

映像化したい気持ちを掻き立てられるのも、そのせいかもしれません。