eスポーツと聞いてどんなイメージを思い浮かべますか。コアな世界?若者に人気?

コンピューターゲームの対戦を競技として行うeスポーツ=エレクトロニック・スポーツは今、世界中で盛り上がりをみせています。このeスポーツが愛媛県内の障害者の間で広がっているのをご存知でしょうか。eスポーツが障害者にもたらすもの、障害者を引き付ける魅力は何なのでしょうか。

(NHK松山放送局 大久保凜)

障害者にeスポーツを 県が進める事業

愛媛県は2年前からeスポーツを障害者に推進する事業を進めています。

県内16の障害者関連施設をモデル施設に認定し、ゲーム機器の無料貸し出しや、オンラインで大会を行うなどおよそ700万円の予算をつけて障害者へのeスポーツ普及に力を入れています。

しかし、障害者施設から上がってきたのは「やりたいのに思うようにできない」という声。

特に体を思うように動かせない重度の障害者から多く寄せられました。

eスポーツを普及させるためには、大きな課題があったのです。

思うように動かせないもどかしさ

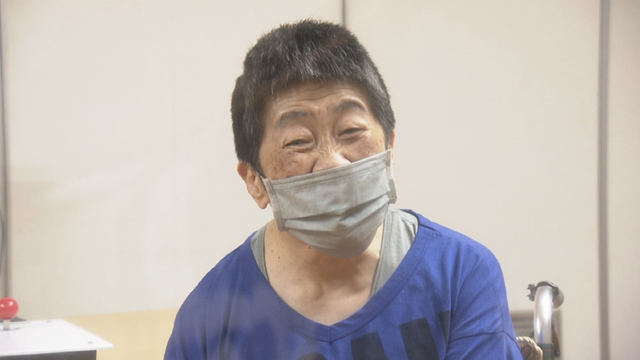

今治市の障害者支援施設で生活する、梅林淳子さん(60歳)。

生まれながら脳性麻痺のため、両手足が動かしづらく、指先を細かく動かすこともできません。

そんな梅林さんの楽しみは、対戦型のゲームで競い合う、eスポーツです。

同じ施設の仲間や仲良しのスタッフと一緒に対戦を楽しんでいます。

しかし指先が思うように動かない梅林さんにとって、小さなボタンが密集したコントローラーを操作することは至難の業。

無理な体制になりながら、右手の付け根の部分だけを使って操作していました。

梅林さん

「やりにくいです。コントローラーが小さくて、思う位置に行かない。全然ダメです」

もう一つ梅林さんにはeゲームに消極的になってしまう理由がありました。病気の症状による手の震えが原因で、ゲーム中にほかのボタンを押してしまい、ゲームを中断させてしまう誤操作が相次いでいたのです。

みんなで対戦しているときにも何度も流れを止めてしまうことがありました。

梅林さん

「ゲーム中、みんなが笑顔でいるのに、私が邪魔してしまって、みんながっかりする。それがつらくて参加しにくかったです。やっぱり私には無理だと思い、やめようと正直思いました」

解決策はオーダーメイドのコントローラー!

大野栄一さん(左)

そうした声を受け、県が考えたのがオーダーメイドのコントローラーの開発です。

声がかかったのは松山市でAIやロボットの開発を行う企業の社長、大野栄一さん(67)。

大野さん

「障害のある方たちのニーズを考慮することで、私たちの開発もさらに高度化できるし技術の変革もできると思っています。そういう意味からもeスポーツのコントローラーの開発は役に立つと思いました」

大野さんが重要視したのは梅林さん目線の“使いやすさ“。

まず大野さんが目を付けたのは梅林さんが操作していたのは左下のスティックです。

既存のコントローラー

手の付け根部分で無理やり操作していました。

そこで大野さんはスティック部分を大きなレバーに変更し、誤操作を起こしていた周りのボタンも排除しました。

さらに、着目したのは右側の4つのボタン。梅林さんがこれまで触れることができなかった場所です。

このボタンを通常の5倍ほどの大きさに変え、4つのボタン専用のコントローラーを新たに作りました。

開発した2つのコントローラー

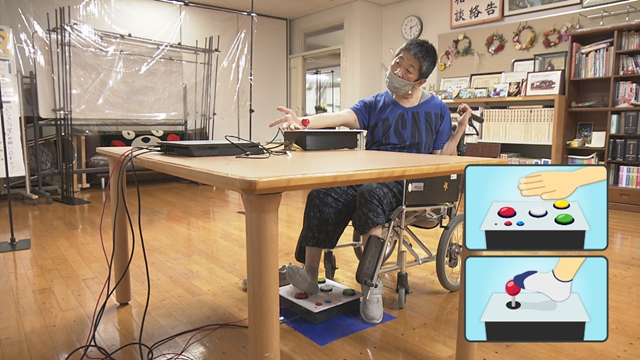

そして大野さんは、今まで使っていなかった足でレバーを、4つのボタンを右手で操作するように作り変えました。

大野さん

「私たちが思っているのと、梅林さんが考えているのとズレがないようにするために、実際にボタンを配置してイメージを示して、これで大丈夫ですかと確認しながらズレがないように気を付けましたね」

完成したコントローラー 梅林さんのもとへ

出来上がったコントローラーが梅林さんのもとに届けられました。

しかし、いざ使ってみると、当初の想定とは逆に梅林さんは足でボタン、右手でレバーを操作しています。

梅林さん

「最初は手で使わせてもらっているコントローラーが足用だったんですが、なんとなく逆でやってみたいと職員の方に言って変えてもらって試してみたら、足もうまくいくし手もうまくいくし、今ではもう体の一部です」

この逆の操作が、思わぬ効果を生むことになります。それは後程。

自分の力でできるよろこび

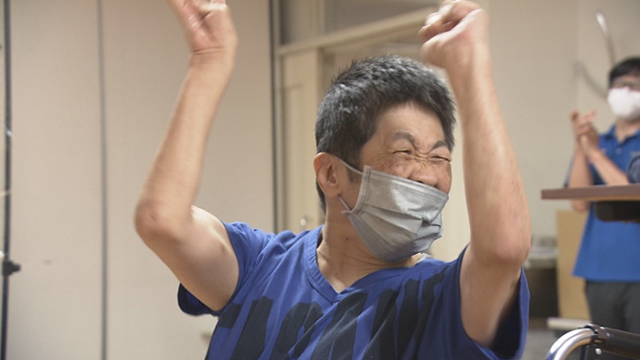

さっそく、仲のいい4人で対戦が始まりました。

梅林さんは開発したコントローラーを。

ほかのメンバーはこれまでのものを使って戦います。

最後は最強の相手と1対1の対決に。

そして勝利!

梅林さん

「夢のようでした。この手で、この足で、みんなとつながっていけるともうワクワクしました。大野さんをはじめ、職員の方に感謝の気持ちでいっぱいになりました。とにかく楽しいです」

ロボット開発会社 大野栄一社長

大野さん

「ポイントがたくさん取れた時の梅林さんの喜びというのは、もう我々が想像するような喜びではなかったですね。もうすごく全身で。それを見て我々も自分たちの仕事がこんなに役立ったんだという実感、これはもう本当に大きかったですね」

もう一つ、梅林さんにうれしい効果が

手でレバーのコントローラーを操作するようになった梅林さん。

実は、電動車いすを操作するコントローラーと、大野さんが作ったレバーのコントローラーの形状が似ていたため、ゲームをしているうちにレバーの操作が上達。

電動車いすを片手で、安定して操作できるようになりました。

今では、一人で施設内を散歩することも梅林さんの楽しみの一つです。

逆の操作が思わぬ効果、というのは、このことでした。

eスポーツがリハビリにも役立っていたのです。

梅林さん

「やっぱり何に対しても、障害者とか小さい子供とかお年寄りの方、また性別が違う方、どんな場面でも何かの壁があると思うんです。

でもeスポーツはお年寄り、子ども、障害者健常者、外国の人、関係なく参加できると思うんです。私のように障害を持っている人も、顔が違うようにみんな障害が違うので、これからできることなら一人ひとりに合ったコントローラーをみんなに作ってもらい、どんな人でも参加できるeスポーツにしてもっと広げてほしいと思います」

もっと多くの障害者に オーダーメイドのコントローラーを

梅林さんの成功例を広めていきたいと考えた県は、2年目の今年、さらに重い障害のある方10人を対象に、産官学連携で一人一人に合ったオーダーメイドのコントローラーを開発してほしいと大野さんに依頼、8月本格的に動き出しました。

梅林さんと同じ脳性麻痺、筋ジストロフィー、脳挫傷。指先の微小な動きしかできない方も含まれます。

大野さん

「感性的にも、身体的にもデリケートになってくると思うんです。そういうものに細やかに対応していくことができるかというのは非常に課題です。難易度はかなり高くなると思いますね」

大久保ディレクターの感想

eスポーツが障害者を引きつけているものは何なのか。取材を始める前、最初に抱いた疑問でした。

しかし、取材を通して、eスポーツというものが、梅林さんにとってただのゲームではなく、仲間とつながれる、大切なひとつのコミュニケーションツールになっているということがわかりました。

障害がある方にもっとeスポーツが広がってほしいと、快く取材を受けて下さった梅林さん。今後、梅林さんのように専用のコントローラーを通じて、人とのつながりやできなかったことができるようになる喜びを感じる方が増えていってほしいと思います。