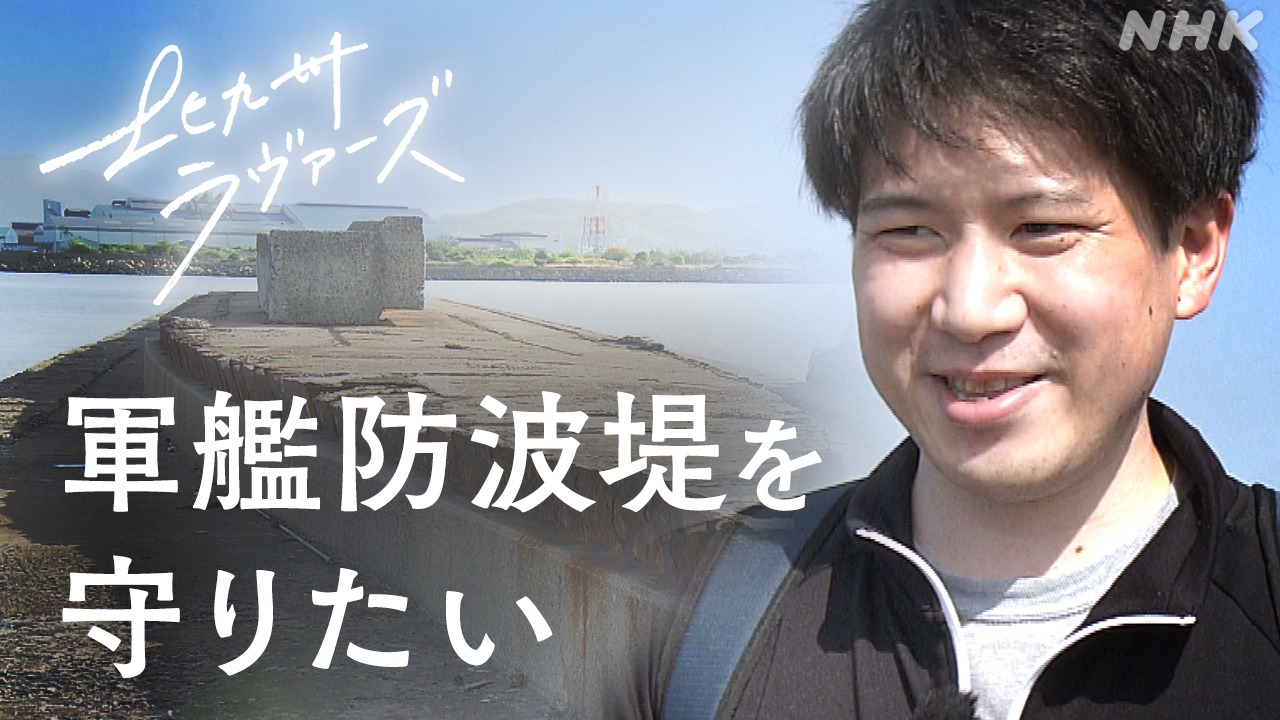

北九州ラヴァーズ #5 宇都宮照信さん/九州鉄道記念館副館長

- 2023年05月31日

宇都宮照信さん

福岡市出身。九州鉄道記念館副館長。記念館の設立準備段階から携わり、今は副館長として展示物の保存や広報活動を担う。

乗り鉄、撮り鉄、模型鉄。

鉄道への愛の形は数あれど、この人の鉄道への思いは他の追随を許しません。

「九州鉄道記念館」の宇都宮照信副館長(73)。

その人生は常に鉄道とともにありました。

とどまることを知らない宇都宮さんの鉄道愛に迫りました。(北九州放送局 伊藤直哉)

とどまることを知らない鉄道愛

九州の玄関口、北九州市門司区にある「九州鉄道記念館」

北九州をはじめ、各地で活躍した車両の数々や、さまざまな写真の展示を通じて鉄道の魅力を発信しています。

取材に訪れたとき、副館長の宇都宮照信さんの姿は展示されている蒸気機関車の上にありました。

作業着姿の宇都宮さん。

聞けば週に3回、開館前の朝6時半から2時間以上かけて手作業で車体を磨き上げているのだそう。

展示する場合、手入れに手間がかからないように上からペンキを塗ってしまうことも多いんですけど、やっぱり走ってた時の現役の姿がよみがえるように油を含ませた水で拭いています。

宇都宮さんは福岡市生まれ。

幼いころ、家の近くを走っていた蒸気機関車の迫力に魅了され、運転士を志しました。

その夢はかないませんでしたが、少しでも機関車の近くで働きたいと高校卒業後、八幡製鉄所の構内を走る鉄道の保線の仕事に就きました。

八幡を見ると東田の高炉が見えて、その下の方には専用線がたくさん走っていました。

活気がある街で夜も休まない街っていうのか、すごい街だなと思いましたね。

当時は博多よりも北九州の方が活気があり大きく感じました。

製鉄業で発展していく北九州の街を見ながら、保線の仕事に精を出した宇都宮さん。

しかし、どうしても列車に乗務する夢を諦めきれませんでした。

そこで転身したのが国鉄の食堂車のシェフの仕事でした。

料理の経験はありませんでしたが、鉄道に乗っていたいという気持ちを抑えることはできなかったのです。

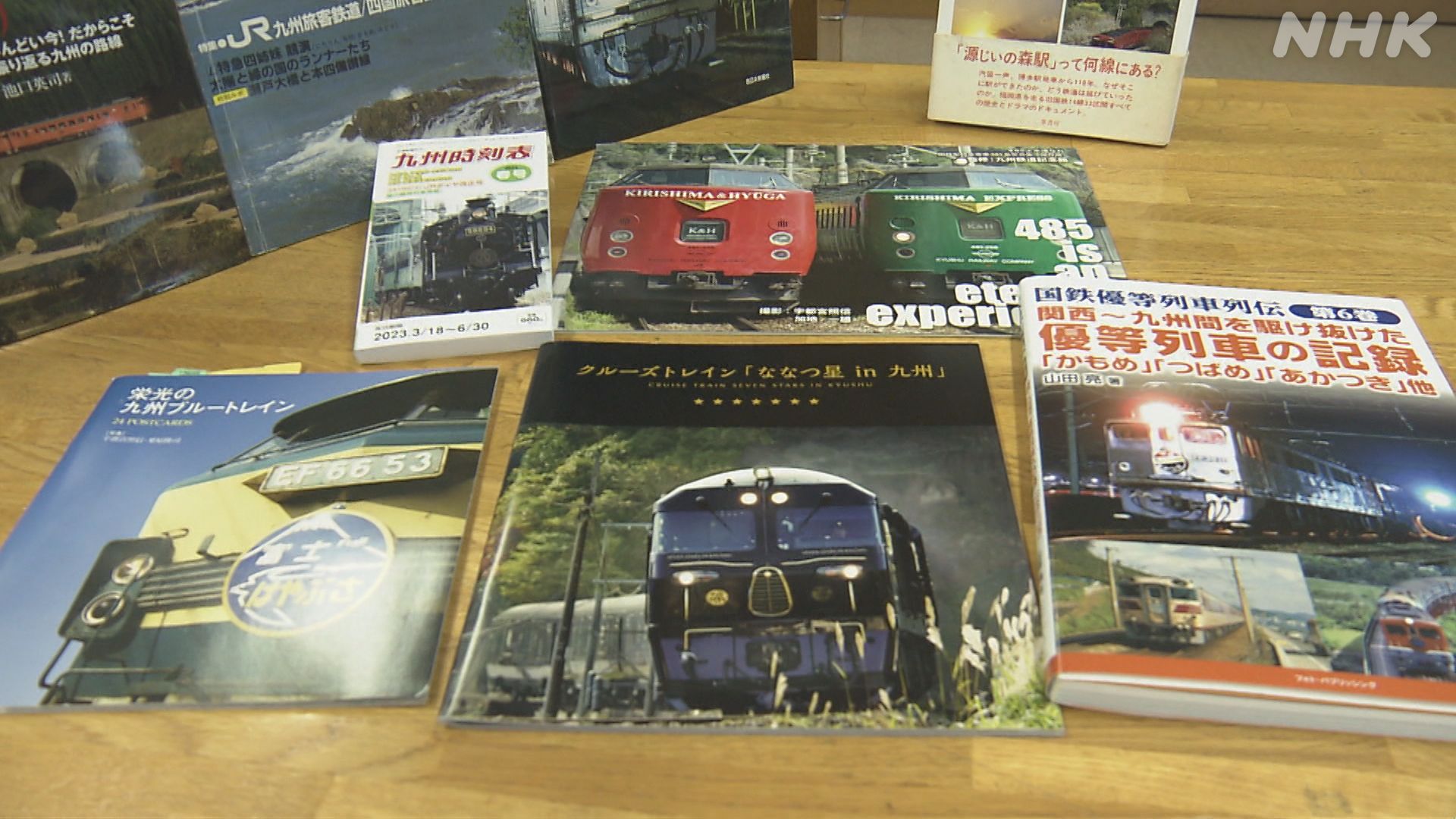

食堂車で全国各地をまわり、シェフ業のかたわら数多くの鉄道写真を撮影してきました。

その数は数万点に上ります。

中には一般の人が立ち入れない線路内からの貴重なショットの数々も。

なだたる鉄道雑誌やJRの時刻表の表紙を何度となく飾りました。

鉄道はいろいろな人たちの思いを乗せて走っています。

写真に撮って記録としてずっと長く保存していけば、いつの時代にも戻ることができると思うんです。

人々の思い交わる北九州の地で

そんな宇都宮さんの情熱を見込んでJRから声がかかったのが鉄道記念館の仕事でした。20年前の設立段階からかかわり、展示資料の選定などを中心になって担ってきました。

展示車両の1つ、電気機関車の「EF10」

昭和17年の関門鉄道トンネル開通時に使われた車両です。

煙を出す蒸気機関車では海底トンネルを走ることができないなか、九州と本州をつなぐ重要な役割を担いました。

そして、丹精込めて磨き上げてきた蒸気機関車「C59-1」

宇都宮さんが幼いころ憧れた蒸気機関車と同型の車両で、その鉄道愛の原点とも言える存在です。

昭和31年に門司に配属され、寝台特急や急行として活躍しました。

宇都宮さんの鉄道愛が凝縮された鉄道記念館は、今では年間20万人以上が訪れる北九州市の一大人気スポットになりました。

今でも鉄道の写真を撮り続けている宇都宮さんですが、記念館がある門司周辺は数ある撮影スポットの中でも、特にお気に入りの場所だといいます。

それは人々にとって特別な場所だと感じているからです。

ふるさとを離れるとか、結婚して外に出て行くとか、最後にトンネルに入ったら九州を離れ、逆に本州から帰ってきた人はトンネルを出たら九州に帰って来たっていう気持ちになります。

鉄道によってさまざまな人たちの思いが交わる特別な場所に、この記念館をつくってくれたことをうれしく思いますし、私が職員として関わることができて本当によかったです。

機関車の運転士にはなれませんでしたが、好きな鉄道と毎日関わっていられて幸せな人生です。

今回の取材を通して、宇都宮さんの鉄道にかける知識の深さや熱い思いに感銘を受けました。インタビューでは鉄道の話があふれてきて十分すぎる内容を答えてくださいましたし、鉄道の写真はどれも躍動感があふれていて今にも走行音や汽笛が聞こえてきそうなくらい魅力が伝わるものでした。私も蒸気機関車が好きで前任地の山口県では、SLやまぐち号を何度も撮影しましたが宇都宮さんの足元にも及びません。子どもの時から73歳となった今まで趣味や仕事として鉄道と一貫して関わり続けられるまっすぐな姿をかっこよく思いました。記念館にはその集大成と言うべき展示物の数々が並べられています。記念館を訪れた人たちには、展示に触れることで鉄道を少しでも好きになってほしいという宇都宮さんの思いが、この記事を通じて少しでも伝わればと思います。