新型コロナウイルスの症状は?

新型コロナウイルスの初期症状としては、発熱や乾いたせき、体のだるさなどが挙げられます。

人によっては鼻づまりやのどの痛み、頭痛などが起きるほか、味やにおいが分からなくなる人もいます。

また、重症化する際に出る症状として

- 息苦しさ

- 食欲がなくなること

- 胸の痛み

- 38度以上の高熱

などが挙げられます。

新型コロナウイルスに感染すると、発症した人のおよそ80%は軽症のまま治りますが、20%は1週間ほどで重症化します。さらに5%は集中治療室に入り、2~3%は致命的な状態になると報告されています。

記事「新型コロナの特徴とは?かぜやインフルエンザと肺炎の違い、重症化について」

「ワクチンQ&A」コロナワクチンの安全性は?意味があるの?怖い?などの様々な不安や疑問にお応えします。ワクチンの最新情報が分かるQ&Aはこちら

最も多い肺炎の原因「肺炎球菌」

肺炎は、肺に炎症を起こす病気です。

肺炎は、症状がかぜとよく似ているため、気づかずに放置しているケースが多く、その結果、重症化して亡くなることがあります。

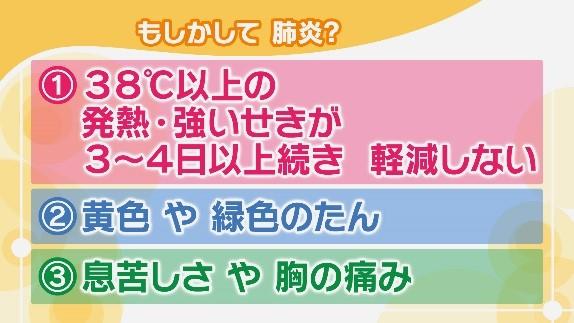

次のような症状があれば、肺炎が疑われます。

- 38℃以上の発熱や強いせきが3~4日以上続き軽減しない

- 黄色や緑色のうみのようなたん

- 息苦しさや胸の痛みなどが起こる

肺炎を起こす原因として最も多いのが病原微生物の感染です。なかでも最も多いのが肺炎球菌です。日本人では、高齢者の3~5%の鼻やのどの奥に住み着いていると考えられています。

こうした人が、かぜなどをきっかけに免疫機能が低下したり、「誤えん」といって食べ物や唾液と一緒に肺炎球菌を気管に吸い込んでしまうと、肺炎を発症しやすくなります。

重症化すると命に関わることが少なくありません。そのため、肺炎が重症化しやすい高齢者や持病がある人は、予防のために肺炎球菌ワクチンを接種しておくことが重要です。

肺炎の症状や、肺炎球菌ワクチンの受け方について知りたい方はこちら

昔の病気ではない!「結核」

結核菌に感染して肺などに炎症を起こす病気が「結核」です。

結核を発病すると、微熱やせき、色のついたたん、体のだるさといった症状が現れます。

進行すると息切れがしたり、血の混じったたんが出ることがあり、重症化すると死に至ることもあります。また、せきなどにより、周りの人に感染を広げるおそれがあります。

結核の症状は、かぜの症状とよく似ているため、かぜと間違えられる場合があります。かぜのような症状が長く続く場合は、早めに受診して適切な治療を受けることが大切です。

特に高齢者は結核に感染している人が非常に多く、発病するリスクも高くなるので定期的にエックス線検査を受けるようにしましょう。

また、乳幼児は、結核菌に感染すると発病しやすく、重症化すると命に関わることが多くあります。そのため、生後6か月から1年以内にBCG接種を受けましょう。

「結核の発病の危険度をチェックする方法や詳しい検査方法、治療法」について詳しく知りたい方はこちら

「インフルエンザ」の症状と予防

インフルエンザウイルスは、A型、B型、C型の3つの型に分けられます。

このうち、冬に流行する季節性のものは、A型とB型です。

典型的なインフルエンザでは、せきや頭痛、鼻水やのどの痛みなど上気道の症状に加えて、38℃以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

しかし、最近のインフルエンザの研究では、「発熱せず、鼻水やのどが痛いだけの軽症例」が多く存在していることがわかってきています。さらに、症状がほとんどない「無症候性感染」の人は、軽症の人よりも多くいるといわれています。

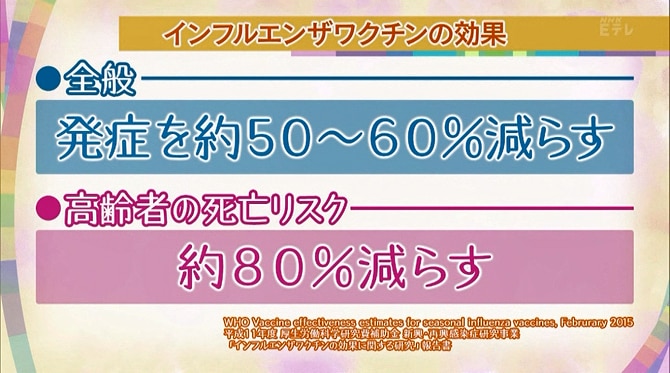

インフルエンザを予防するうえで重要なのが、インフルエンザワクチンの接種です。

ワクチンの効果については、年齢などにもよりますが、発症(症状発現)を約50~60%減少させる、重症化を防ぎ成人の入院を約70%減少させる、高齢者の死亡リスクを約80%減少させるといった報告があります。

ワクチンを打った後にインフルエンザにかかることもありますが、ワクチンを打たないでかかるより重症化を抑えることができる、発熱期間も短くすることができるといったデータがありますので、単に予防するだけでなく、重症化を抑えるという観点からもワクチン接種が大切です。

「おたふくかぜ」の症状と予防

おたふくかぜはムンプスウイルスの感染で起こります。ムンプスウイルスの主な感染経路は、飛まつ感染と接触感染です。

飛まつ感染は、感染している人のせきやくしゃみ、会話などでウイルスを含んだ飛まつが飛び散り、周囲にいる人が鼻や口から吸い込んで感染します。飛び散ったウイルスが目の粘膜から体内に侵入して感染することもあります。

おたふくかぜの代表的な症状は、熱が出て、片側または両側の頬や、あごの下の辺りが腫れることです。そのほか、発熱、頭痛、食欲低下、筋肉痛、けん怠感、首の痛みなどが現れることもあります。

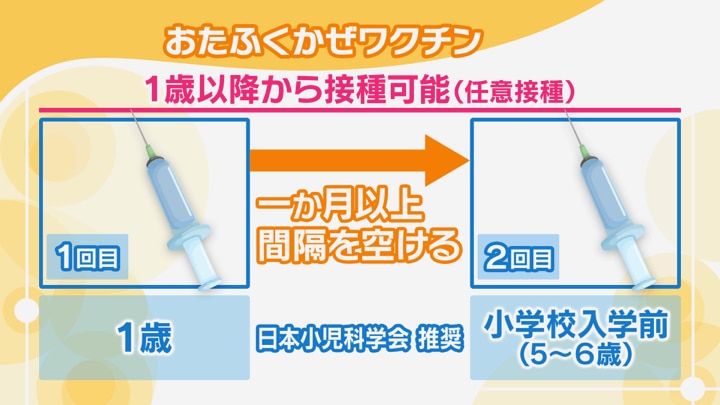

おたふくかぜの予防にはおたふくかぜワクチンを接種することが有効です。

日本では、接種をするかどうかを自分で判断する「任意接種」となっています。

おたふくかぜワクチンは、2回接種が基本で、1歳以降に接種することができます。1回目と2回目の間は、最低でも1か月以上間隔を空けます。日本小児科学会では、1歳で1回目の接種、小学校入学前の1年間の時期(5~6歳)に2回目の接種をすることを推奨しています。

おたふくかぜのワクチン接種や抗体検査について詳しく知りたい方はこちら

おたふくかぜの合併症についてはこちら

妊婦は特に注意!「風疹」

風疹とは、風疹ウイルスの感染で起こる感染症です。風疹は、子どもがかかる病気と思われがちですが、最近日本では大人の発症が9割近くを占めています。

風疹ウイルスは感染力が強く、主な感染経路は飛まつ感染です。

感染した人のせきやくしゃみ、会話などで、ウイルスを含んだ飛まつが飛び散り、これを鼻や口から吸い込むことなどで感染します。

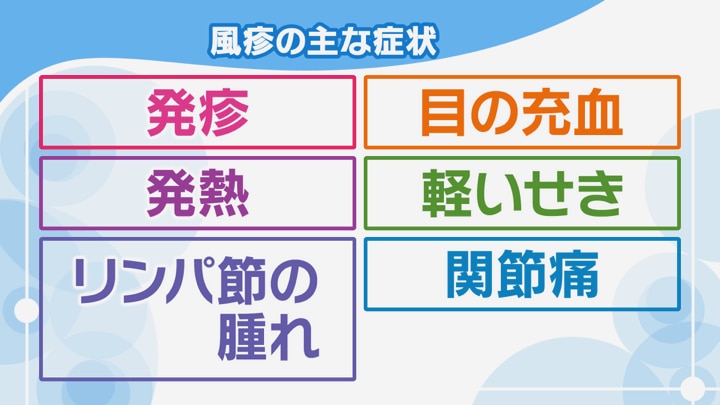

発熱や発疹などが主な症状ですが、症状が出ないこともあり、気づかないうちに感染を広げてしまう場合があるので注意が必要です。

風疹で最も注意したいのが、妊婦への感染です。

妊娠20週ごろまでに妊婦が風疹ウイルスに感染すると胎児にも感染して、生まれてきた赤ちゃんが先天性風疹症候群という病気になる可能性があります。妊娠初期に感染するほど、障害が起こる可能性が高まるとされています。

風疹は、風疹含有ワクチンを接種することで予防できます。

風疹ワクチンは、1回の接種だけでは、20人に1人は抗体ができないと考えられているため、2回の接種が勧められます。2回接種する場合は、1回目から最低でも1か月以上の間隔をあけてください。