不整脈

動悸を感じる代表的な病気が不整脈です。

不整脈とは、心臓の拍動が異常になる病気です。不整脈には1日中、脈の異常が続くものや発作的に起こるもの、運動時に起こるもの、安静時や就寝時に起こるものなど、さまざまな種類があります。あまり心配しなくていいタイプの不整脈もありますが、中には突然死を引き起こすような危険な不整脈もあるので、注意が必要です。

不整脈の主な検査

- ホルター心電図検査

胸に数か所電極を貼り付け、携帯型のホルター心電計を装着して24時間ふだん通りの生活を送り、どのような場合に不整脈が起こるかを調べる検査です。 - 運動負荷試験

医師の立ち会いのもと、トレッドミルと呼ばれる屋内でランニングする時などに使う自動で動くベルトの上を歩き、運動中の心電図を記録します。 - 電気生理学的検査

電極のついたカテーテルを脚の付け根や鎖骨の下の血管から挿入して心臓の内部に送り込み、心筋の電気活動を直接調べます。不整脈と診断されたあと、より詳しく調べるための検査です。

「動悸」があるときの心臓の検査について詳しく知りたい方はこちら

また、心電図を測定するまったく新しい医療機器が最近登場しました。「植込み型心電計」です。胸の皮下に簡単な手術によって植え込みます。すると、この機器が心臓の電気信号をとらえ心電図を記録して保存します。

バセドウ病

バセドウ病のカギ甲状腺とは?

「甲状腺」は首の前側、喉仏の下にある内分泌臓器。蝶が羽を広げたような形で、重さは13グラムくらいです。この臓器から「甲状腺ホルモン」というホルモンが、一定の量分泌され続けます。この甲状腺ホルモンは、人間のエネルギーの元であり、元気の源とも言われています。

甲状腺ホルモンが過剰になる病気の代表が「バセドウ病」です。男性にも発症しますが、女性に多く見られるのが特徴です。

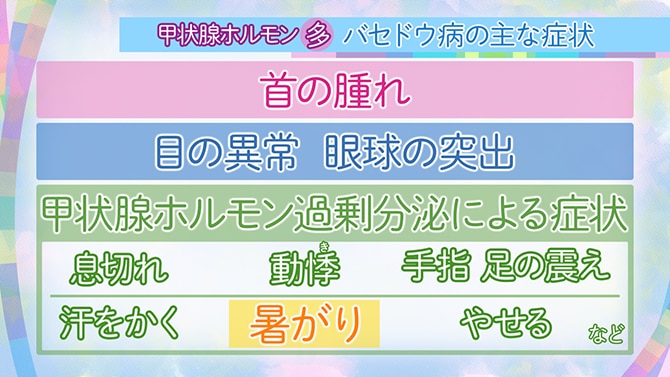

バセドウ病の症状

甲状腺ホルモンが多く分泌されるバセドウ病の主な症状の一つが、首の腫れです。甲状腺が腫れて大きくなるため、首が太くなります。痛みはありません。

その他に、動悸、息切れ、目の異常、手指・足の震え、汗をかく、暑がり、やせるなどの症状があります。

更年期障害

女性の更年期は、閉経をはさんで前後各5年ほど、合計約10年間を指します。

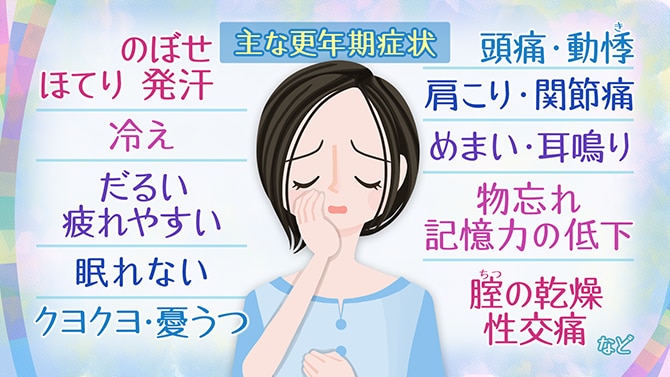

更年期に現れるさまざまな症状

更年期には、さまざまな体の不調が現れることが知られています。代表的な症状はホットフラッシュと呼ばれる「のぼせ」「ほてり」「発汗」です。症状の出方は個人差が大きく、なかには「動悸」の症状に悩まされる人もいます。

パニック障害

パニック症(パニック障害)とは

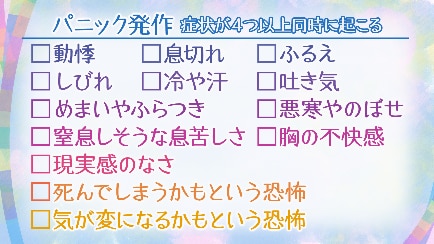

パニック症は、ある日突然起こるパニック発作から始まります。「動悸」「息切れ」「ふるえ」「しびれ」「冷や汗」「吐き気」「めまいやふらつき」「悪寒やのぼせ」「窒息しそうな息苦しさ」「胸の不快感」「現実感のなさ」「死んでしまうかもという恐怖」「気が変になるかもという恐怖」の13の症状のうち、4つ以上の症状が突然、発作的に始まるものをパニック発作と呼びます。

症状は10分程度でピークに達し、本人は強い恐怖や不安を感じます。パニック症は繰り返し起こる特徴があります。

パニック症かもしれないと思った場合は、精神科、心療内科、メンタルクリニックなどを受診することが勧められます。

パニック症の治療、発作への対処法について詳しく知りたい方はこちら

動悸がするその他の病気

高血圧

血圧が高い状態を高血圧といいます。つねに血管に負担がかかっているため、血管の内壁が傷つき、柔軟性がなくなって固くなり、動脈硬化を進行させてしまいます。動脈硬化がかなり進行して、心筋梗塞や狭心症の危険性が高まっている場合に現れる症状のひとつとして、動悸があります。

災害時におこるストレス反応

心と体に大きな影響をもたらす災害。災害のストレスは動悸・不眠といった症状を引き起こします。