詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年5月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

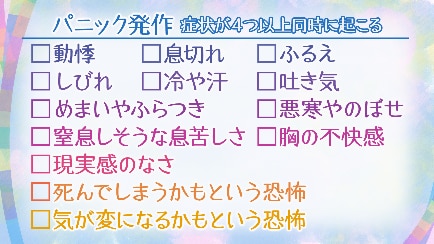

パニック症は、ある日突然起こるパニック発作から始まります。「動悸(どうき)」「息切れ」「ふるえ」「しびれ」「冷や汗」「吐き気」「めまいやふらつき」「悪寒やのぼせ」「窒息しそうな息苦しさ」「胸の不快感」「現実感のなさ」「死んでしまうかもという恐怖」「気が変になるかもという恐怖」の13の症状のうち、4つ以上の症状が突然、発作的に始まるものをパニック発作と呼びます。

症状は10分程度でピークに達し、本人は強い恐怖や不安を感じます。"このまま死ぬのではないか"と思うほどの恐怖や不安です。もちろん、命に関わることはありません。パニック症はこころの病気です。そのため、精密検査を受けても体の異常は見つかりません。

パニック発作は繰り返し起こる特徴があり、発作を繰り返していると、"また発作が起きてしまったら"と不安感に襲われるようになります(予期不安)。予期不安が強くなると、発作を予感させる状況や場所そのものが恐怖となり、それを避けるようになります(回避行動)。

例えば、電車に乗っているときにパニック発作を何度か経験すると、"電車に乗ったら、また発作が起こるかもしれない"と考え、電車に乗ろうとしなくなるなど、日常生活に支障を来すようになります。回避行動が進むと、パニック症のおよそ3分の1に「広場恐怖症」が起こるという調査もあります。広場恐怖症とは、パニック発作が起こっても逃げられない、助けを求められない場所に身を置くことに恐怖を感じることです。飛行機、新幹線、特急列車、高速バスなどの交通機関の中や、エレベーターの中など、見知らぬ人に囲まれる場所が対象になりやすいです。

パニック症かもしれないと思った場合は、精神科、心療内科、メンタルクリニックなどを受診することが勧められます。

認知行動療法と薬物療法があります。認知行動療法は薬物療法に比べて効果が高く、再発も起こりにくいといわれています。薬物療法でよく処方されるのは、抗うつ薬のSSRIです。不安の症状に効果を発揮すると考えられています。もう一つはベンゾジアゼピン系の抗不安薬です。不安、緊張、焦り、などの症状が現れた時に使うと即効性があるため、症状をやわらげる効果があります。

・Bさん 大学生

・ある日電車に乗っているときに、めまい、動悸(どうき)、息苦しさが発作的に起こる

・救急病院を受診して、体の検査を受けた結果は「異常なし」

・その後、電車の中で同じような発作を数回経験し、"また起こるのでは"という恐怖から、電車に乗れなくなってしまう。

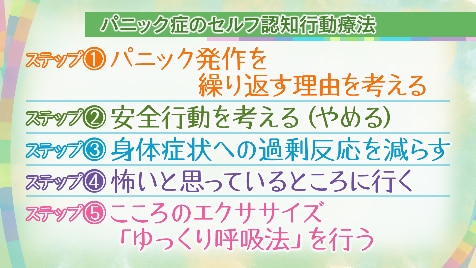

ここで紹介するのは、自分で自分の病気に向き合い、問題を解決していく「セルフ認知行動療法」です。体調などを考えて、本人のできる範囲で行い、周囲の人は無理強いしないでください。

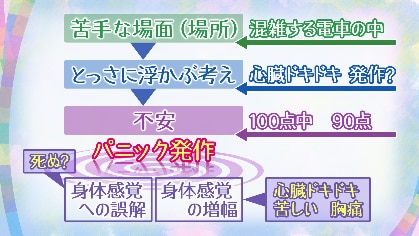

自分の苦手な場面・場所、そこでとっさに浮かんだ考えを思い出して、原因を探る。これらが不安な気持ちを高め、体の苦しさ(身体感覚の増幅)や"苦しいのだから死んでしまうかもしれない"という思い込み(身体感覚への誤解)を起こして、パニック症が悪化することを理解する。

「安全行動」とは、不安な気持ちになったときに、その不安を避けようとしてついしてしまう行動のこと。例えば、心臓がドキドキしていると感じたときに、つい胸に手を当て動きを止めてしまうのが安全行動。安全行動ばかりしていると、身体感覚が過敏になり、発作を起こしそうな場所への恐怖も大きくなってしまう。ゆっくり時間をかけて、安全行動を行わないようにする。

パニック症のある人は、発作の症状と似た身体感覚も恐れる傾向がある。"息がハアハアと過呼吸になると窒息死する"という誤解がある場合、ハアハアと息が上がっても窒息しないことをみずから試して誤解を解いていく(行動療法)。

階段を上るとどうなるかを予想してから上り始める。途中でドキドキしても胸に手を当てたり、立ち止まったりしない。最後まで上りきり、ドキドキしても心臓が止まったりはしないことを確認する。

鼻をつまみ、ストローを使って呼吸する。息苦しさを感じるが、それでも窒息したりはしないことを体験する。

避けていた恐怖や不安に少しずつ接することで、不安と身体感覚に慣れていくようにする方法で、「段階的曝露(ばくろ)療法」という。

(Bさんの場合 1週目:駅舎と電車を外から毎日20分間眺める→2週目:駅のホームまで入って電車を毎日20分間眺める→3週目:各駅停車の電車に毎日20分間乗る→4週目:特急電車に40分間乗って、水族館に行く)

心身をリラックスさせる方法。楽な姿勢でいすに座るか、横になって行う。時計を見ながら3秒間かけて息を吐き、頭のなかで「リラーックス」とゆっくり唱える。次に3秒間かけて自然に息を吸う。これを5分間ほど続ける。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年5月 号に掲載されています。