詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年7月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

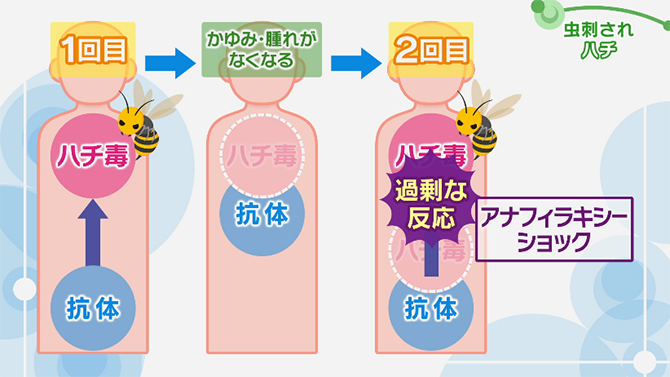

ハチに刺されることで、命に関わる場合があります。原因はハチ毒による「アナフィラキシーショック」です。アナフィラキシーショックとは、短時間に全身にあらわれる激しい急性のアレルギー反応です。

初めてハチに刺されてハチ毒が体内に入ると、体内でハチ毒に対する抗体が作られ、その抗体がハチ毒を代謝することでかゆみや腫れがなくなります。しかしその後、ハチ毒と結合した記憶のある抗体が体内に残り、再びハチ毒が体内に入ってきたときに過剰な反応を起こすことがあります。

1回目はスズメバチ、2回目はアシナガバチなどのように、1回目と2回目で刺したハチの種類が異なる場合でも、アナフィラキシーショックを起こすことがあるので注意が必要です。一度でもハチに刺されたことがある人は、血液検査で抗体があるかどうかを調べておくことが重要です。血液検査で陽性だった場合は、ハチに刺されたときに備え「アドレナリン自己注射薬」を携帯するようにしましょう。

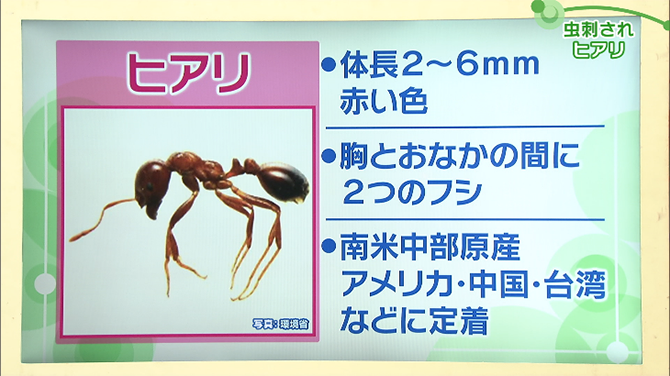

命に関わるアナフィラキシーショックは強い毒をもつ虫に刺されても起こすことがあります。最近、日本に侵入してきた「ヒアリ」にも注意が必要です。体長2~6mmで、赤い色をしています。胸とおなかの間には2つのフシがあるのが特徴です。見つけた場合には、捕まえようとはせずに、近くの市区町村役場や環境省地方環境事務所などに連絡しましょう。

マダニは肉眼で見えるほど大きく、体長は3~4mmあり、主に森林や草地に生息しています。血液を吸ったときに、マダニにが媒介するウイルスなどの病原体に感染することがあります。

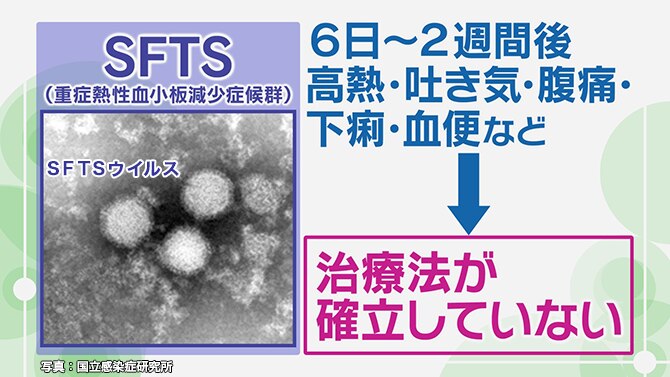

マダニが媒介する病気として最も怖いものが「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」です。SFTSウイルスに感染すると、6日~2週間後に高熱・吐き気・腹痛・下痢・血便などの症状があらわれます。現在でも根本的な治療法が確立しておらず、症状を抑える対症療法を行うしかありません。

このほか、マダニが媒介する病気には、本州北部以北で多く見られるライム病、西日本中心にみられる日本紅斑熱などもあります。ライム病は、マダニに刺されて10~14日ほどたってから、刺された部位に赤い大きな発疹が現れ広がっていき、発熱や筋肉痛、関節痛などが現れます。日本紅斑熱は、マダニに刺されてから2~8日間の潜伏期を経て、全身に赤い発疹が出て、発熱、頭痛、倦たい感などが現れます。

虫に刺されないようにするための予防のポイントを動画で分かりやすくまとめました。

ハチは黒っぽいものに反応して襲う習性があるため、服やバックなどはできるだけ明るい色にしましょう。明るい色だとマダニやムカデなどの虫が付着しているのをみつけやすくなります。

長袖・長ズボンにし、帽子・手袋を着用、首にはタオルを巻くなど、できるだけ皮膚の露出を少なくすることが虫刺され予防に効果的です。万が一、ハチに刺された場合でも針が皮膚に届かずに済むことがあります。

香水や整髪料は、虫を過剰に刺激したり引き寄せたりすることがあるので注意が必要です。

服の隙間から虫が侵入しないように、裾や袖口をバンドやゴムで止めます。

虫よけスプレーには虫が嫌がる成分が入っています。服や靴の上からもしっかり吹き付けます。顔や首すじには、手に取って、目の周囲を避けて塗ります。また、子どもには刺激が強すぎるため使用できない製品や、回数制限がある製品もあります。使用上の注意をよく確認して使うことが必要です。

ハチには、虫よけスプレーは効きません。ハチやハチの巣を発見したら、静かに離れてください。

家の中に虫を持ち込まないよう家に入る前に服や持ち物に虫がついていないかチェックし、すぐに着替えます。子どもの場合は、体に虫がついていないかどうか、保護者がチェックしてあげましょう。

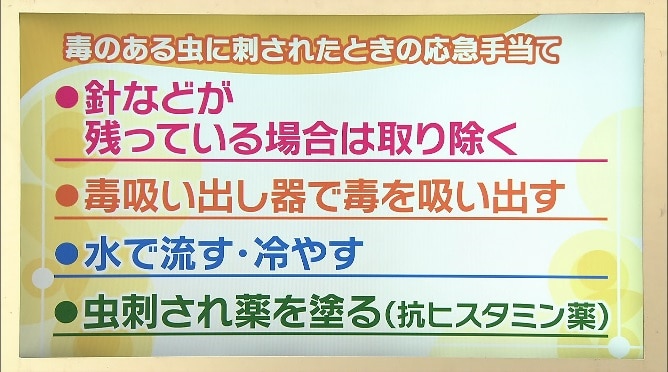

虫に刺されてしまったら、すぐに対処することが大事です。ハチの場合、針が皮膚に残っているときは、取り除きます。そして、毒吸い出し器などをもっている場合には毒を吸い出します。その後、水で流し、患部を冷やして、市販の虫刺され薬(抗ヒスタミン薬)を塗ります。

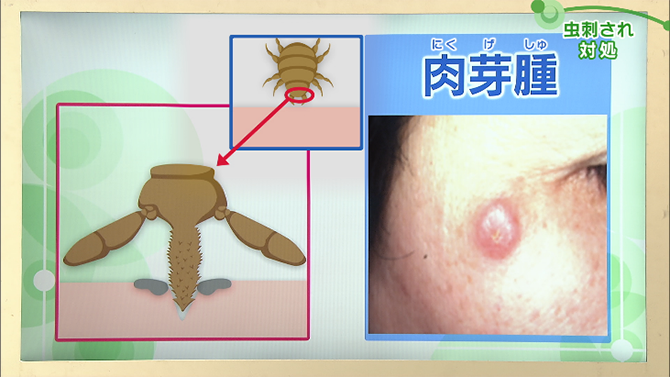

マダニが皮膚に吸い付いている場合には、無理に取り除いてはいけません。皮膚にマダニの吸い口が残ってしまい、肉下種(にくげしゅ)と呼ばれるしこりができることがあります。マダニに刺された場合には、そのまま皮膚科を受診して、マダニの吸い口が残らないように取り除いてもらいましょう。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年7月 号に掲載されています。