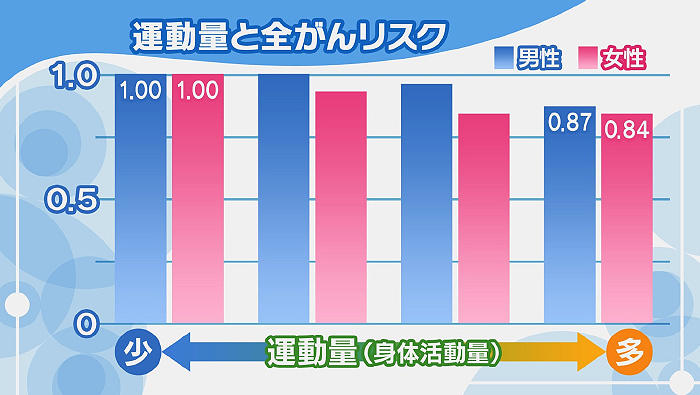

運動量と全がんリスク

スポーツなどの運動と日常の生活活動を合わせて身体活動と言います。日本人の場合、日常の身体活動量が最も少ない人たちと比べ、身体活動量が最も多い人たちががんにかかるリスクは、男性で0.87倍、女性で0.84倍と10%以上下がるという研究があります。ただし、運動はすべてのがんのリスクを下げるわけではなく、特定のがんのリスクを下げると言われています。

更新日

スポーツなどの運動と日常の生活活動を合わせて身体活動と言います。日本人の場合、日常の身体活動量が最も少ない人たちと比べ、身体活動量が最も多い人たちががんにかかるリスクは、男性で0.87倍、女性で0.84倍と10%以上下がるという研究があります。ただし、運動はすべてのがんのリスクを下げるわけではなく、特定のがんのリスクを下げると言われています。

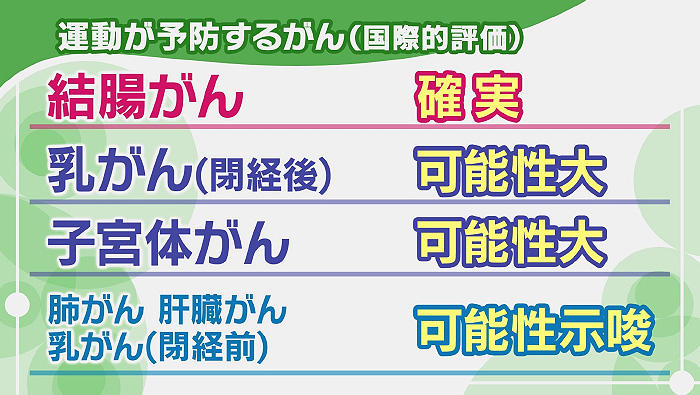

がんの予防に関しては、世界がん研究基金による国際的な評価があります。それによると、運動でリスクが下がるのは、結腸がんは確実、閉経後の乳がんと子宮体がんは可能性大、肺がん・肝臓がん・閉経前の乳がんは可能性示唆となっています。

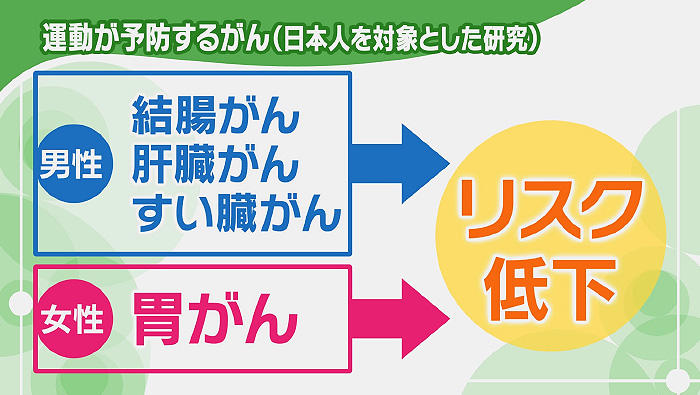

運動が予防するがんとして、日本人約10万人を追跡した研究では、男性の結腸がん・肝臓がん・すい臓がんでリスク低下が示されています。

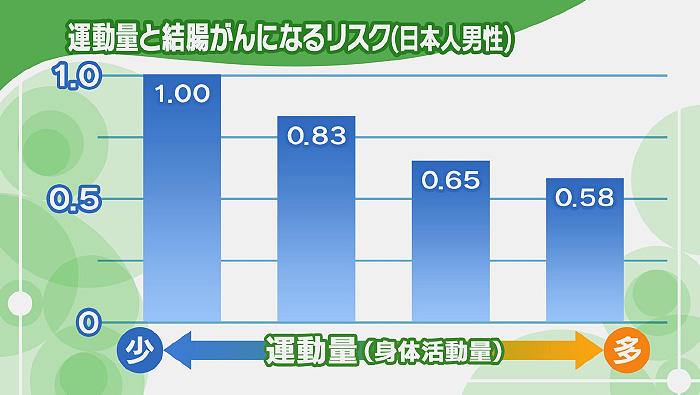

日本人男性を調査した結果では、身体活動量が増加するにつれて、結腸がんになるリスクが減少します。身体活動量が最も少ないグループに比べ、最も多いグループは結腸がんのリスクが0.58、つまり40%以上下がるという結果があります。女性は日本人を対象にした調査ではまだ明確にはなっていませんが、国際的には女性にでも身体活動量が増加するにつれて、がんのリスクが低下することが明らかになっています。

運動ががんを防ぐメカニズムは、まだわかっていないことが多いのですが、結腸がんに関しては2つのメカニズムが考えられています。1つ目は便の通過時間です。運動をしない人は消化管が十分に働かなくなり、便通が悪くなります。便通が悪くなると、便に含まれる発がん物質が結腸にとどまる時間が長くなるため、がんになるリスクが高まります。一方、運動をすると、消化管が活発に活動するようになり、便通が良くなり、便に含まれる発がん物質が結腸にとどまる時間が短くなります。その結果、結腸のがんになるリスクが減ると考えられています。

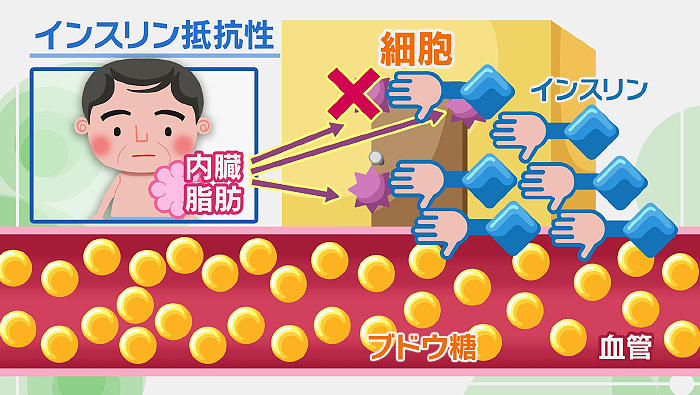

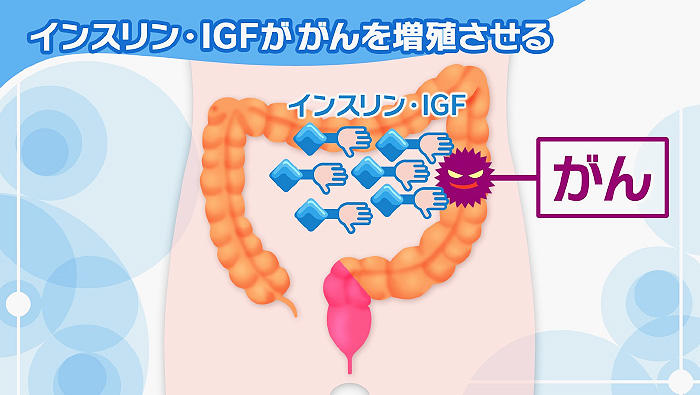

2つ目はインスリン抵抗性です。インスリンは、血液中の糖「血糖値」が高くなるとすい臓から分泌されるホルモンです。インスリンは筋肉などの細胞の入り口を開けてくれるため、血液中の糖が細胞に取り込まれて、血糖値が下がります。一方、食べ過ぎ・運動不足の生活をしていると、内臓脂肪が増えます。内臓脂肪から出される物質は、インスリンが細胞の入り口を開けるのを妨害してしまいます。これをインスリン抵抗性と呼びます。こうなると血糖値が上がってしまいます。すると血糖値を下げようと、すい臓はインスリンをさらに分泌します。また体内でIGFという物質も分泌されます。その結果、体内のインスリンとIGFの量が増えます。インスリンとIGFには、細胞を増殖させる作用や、細胞の自滅を抑える作用があります。例えば、結腸にがんの芽がある場合、インスリンとIGFの量が多くなると、その結腸がんはインスリンとIGFに刺激されて増殖します。しかし逆に、運動をしていると、筋肉や肝臓に糖が取り込まれやすくなり、インスリンとIGFの量も増えないため、がん細胞の増殖も抑制されます。こうして運動ががん細胞の増殖を抑えます。

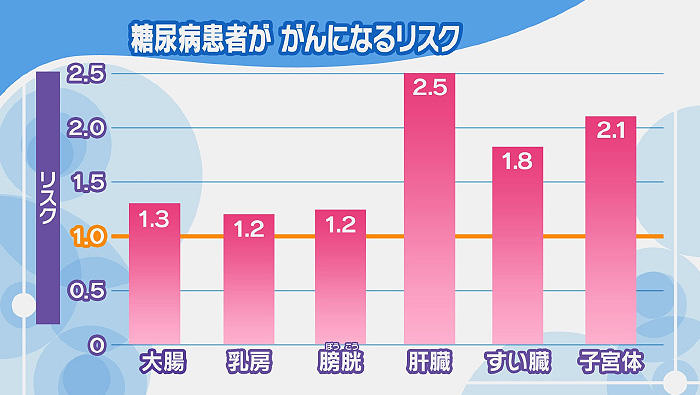

糖尿病の人は、インスリン抵抗性があることなどにより、がんになるリスクが高くなります。国際的には、糖尿病でない人を1とした場合、糖尿病の人は、結腸がん・乳がん・膀胱(ぼうこう)がんが1.2倍程度。肝臓がん・すい臓がん・子宮体がんは2倍程度リスクが高いことが明らかになっています。

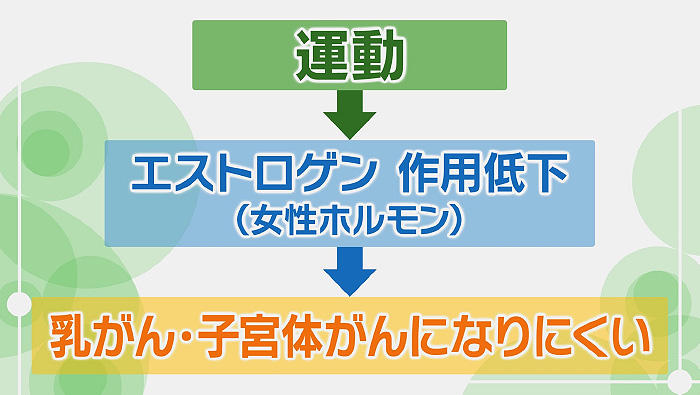

乳がんや子宮体がんは、女性ホルモンのエストロゲンが関係していると考えられています。エストロゲンは乳房や子宮体部で、がん細胞を増殖させる働きがあります。運動を日常的にしていると、女性ホルモンであるエストロゲンの乳房や子宮体部への作用が低下するため、乳がんや子宮体がんになりにくくなると考えられています。