詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年3月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

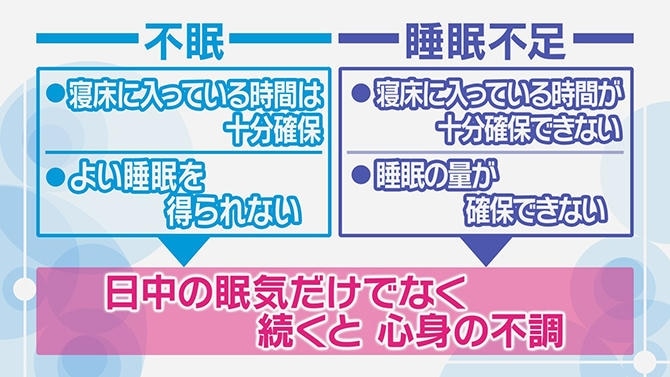

不眠は、眠るために寝床に入っても寝つきが悪いなど、眠るのが困難で質のよい睡眠を得られない状態です。一方、睡眠不足は、睡眠をとる時間が十分に確保できていない状態です。不眠も睡眠不足も、日中の眠気の原因となるだけではなく、何日も続くとさまざまな心身の不調の原因となります。

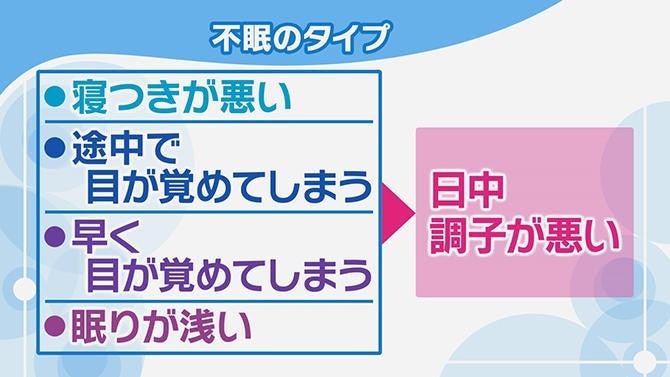

不眠には主に4つのタイプがあります。

「寝つきが悪い」

まだ眠いと感じないまま、寝床に入ると、体が眠る態勢になっていないため、寝つきが悪くなります。また、悩み事や考え事などで脳が活動を続けていても目がさえて寝つけません。

「途中で目が覚める」「眠りが浅い」

必要としている睡眠時間に比べ、眠るために寝床で横になっている時間が長すぎると起こります。日中の生活であまり活動をしていないと、昼夜のメリハリが悪くなり、深い眠りが得られず、途中で目が覚めたり、眠りが浅くなったりします。睡眠中の呼吸の乱れ、体のぴくつき、頻尿なども原因になります。

「早く目が覚める」

私たちは、1日ほぼ24時間の周期でリズムを刻んでいる体内時計の働きによって、一定時刻になると夜に眠くなったり、朝に目が覚めたりします。この体内時計は加齢に伴って早まりやすくなります。そうすると、早くから眠くなり、早くに目が覚めるようになります。

女性と比べて男性の場合は中年からこうした現象が起こります。以前より早く目が覚めるようになっても、日中に不調を感じないようなら、一種の生理的現象なので、あまり気にすることはありません。

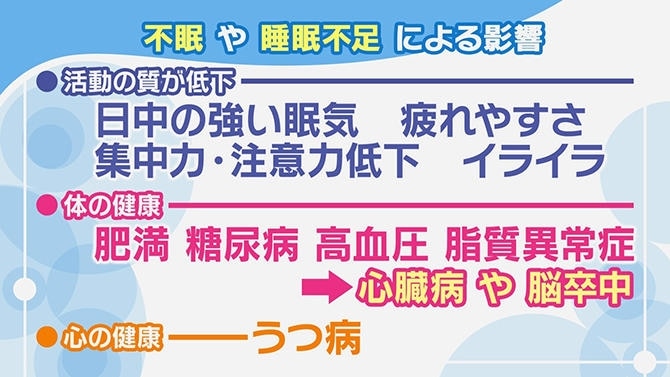

不眠や睡眠不足は、体や心の健康にさまざまな影響を与えます。一般に、睡眠時間が6時間未満になると、翌日の日中に強い眠気を感じるようになります。こうした睡眠不足が続くと日中の慢性的な眠気が生じ、疲れやすさ、集中力や注意力の低下、イライラ感などが起こって、日常生活に支障が出てきます。また、不眠のある人、睡眠が極端に短い人や長い人では、糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病が起こりやすいことがわかっています。

睡眠不足は、食欲を高め、肥満の原因にもなります。動脈硬化、心臓病や脳卒中を発症する危険性を高めます。原因ははっきりとはわかっていませんが、不眠のある人や睡眠が極端に短かったり長かったりする人は、うつ病になりやすいことがわかっています。このように、睡眠はこうした病気のなりやすさと関連していることが考えられています。

一般に成人の場合、1日7時間とその前後1時間くらいの睡眠がほどよいと考えられています。最近の研究では、睡眠時間がそれよりも短い場合や、長い場合には6年後の死亡率が高くなるという結果も報告されています。

『Q&A睡眠』はこちら詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年3月 号に掲載されています。