大腸がんを発症しやすい病気「リンチ症候群」

大腸がんの危険因子のひとつにリンチ症候群という病気があります。リンチ症候群は、発がんを抑える遺伝子が変異する病気で、大腸がんの発症要因の2~4%を占めます。リンチ症候群があると、子宮体がん、胃がん、泌尿器系のがん、大腸がんを起こしやすくなりますが、最も発生しやすいのは大腸がんなのです。

リンチ症候群が原因の場合、70歳までに過半数の人に大腸がんが発生するとされていますが、早ければ20代から発生する場合もあります。また、がん化までの期間が短いため、2~3年で手術が必要な大きさのがんになることもあります。この遺伝子は、親から子に50%の確率で受け継がれます。特に親・子・兄弟姉妹に大腸がんになった人がいる場合、またはおじ、おば、おい、めい、祖父母、孫の中に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合は注意が必要です。リンチ症候群の場合、大腸内視鏡検査の開始年齢は20~25歳、検査間隔は1~2年ごとが推奨されています。

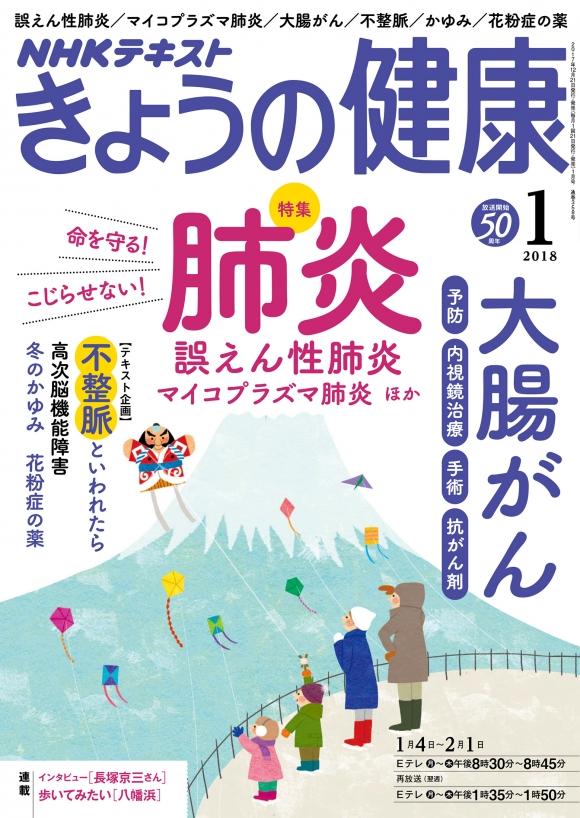

大腸全体にポリープが!家族性大腸腺腫症

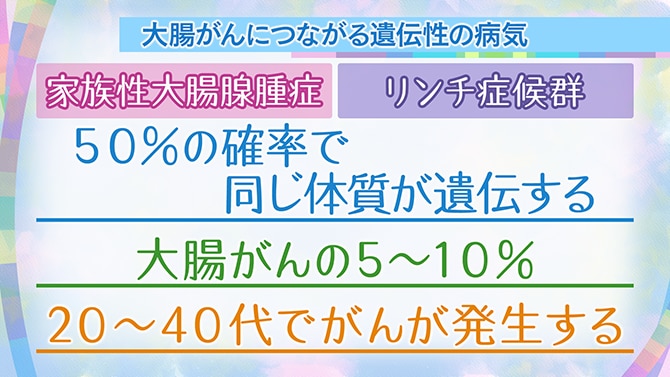

「家族性大腸腺腫症」は、大腸の粘膜に良性のポリープ、腺腫がたくさんできる病気です。そのままにしていると、高い確率で大腸がんになってしまいます。リンチ症候群と同じく家族性大腸腺腫症は遺伝が原因で、親のひとりがこの病気であると、子どもには50%の確率で同じ体質をもつ可能性があります。

家族性大腸腺腫症も、20~40代でがんが発生するため、検診を受け始める年齢よりも早く大腸がんができてしまいます。遺伝子検査などで家族性大腸腺腫症と診断されたら、原則1年に1回、大腸内視鏡検査を受けるようにします。また、20代前半までに予防的に大腸をすべて摘出する手術を検討する場合もあります。

大腸がんにつながる病気には・・・

リンチ症候群や家族性大腸腺腫症などの遺伝性の病気で、大腸がんになる人は、大腸がん全体の5~10%と考えられています。ほかにも大腸の良性ポリープ(腺腫)、潰瘍性大腸炎、クローン病なども大腸がんにつながりやすい病気です。これらの病気がある場合は定期的に大腸内視鏡検査と適切な治療を受けることが大事です。

潰瘍性大腸炎についてはこちら