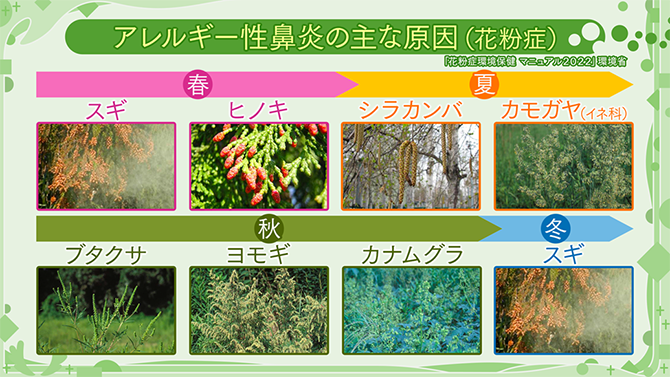

アレルギー性鼻炎の原因となる花粉

アレルギー性鼻炎の原因は、春のスギ・ヒノキ花粉が代表的ですが、それ以外にもさまざまな花粉が原因になります。

地域により多少の時期の違いはありますが、春はスギやヒノキの花粉。夏から秋にかけてはシラカンバやイネ科のカモガヤ。秋から冬にかけてはブタクサやヨモギ、カナムグラなどの花粉。そして、冬から春にはスギ花粉が飛散します。

春のスギ・ヒノキ花粉が終わっても、1年中を通してさまざまな花粉が飛散しています。

特に、夏のカモガヤや、秋のブタクサ・ヨモギは、河原や公園など身近に生息しています。散歩やジョギングなどで近くを通ると花粉を吸いこむ可能性があり、鼻の調子が悪くなる場合もあります。

花粉以外のアレルギー性鼻炎の原因

原因不明の鼻づまりに悩んだAさんのケース

Aさんは長い間、鼻づまりに悩まされていました。

ある日、突然の腹痛に襲われ、手術を受けるために入院。すると、入院中に、あることに気がつきました。入院していた病室では、鼻呼吸が楽にできたのです。

退院後、Aさんは自分の家も病室と同じようにきれいにしようと、空気清浄機や加湿器を購入。こまめに部屋掃除を行い、枕カバーやシーツを週3回洗うことを徹底しました。すると、今までよりも鼻呼吸が楽になったのです。

その後、Aさんは血液のアレルギー検査を受けたところ、ハウスダストとダニのアレルギーを持っていたことが判明しました。

花粉症以外のアレルギー性鼻炎では、ハウスダストとダニが代表的ですが、ネコやイヌなどの動物のフケ、ゴキブリやガなどの昆虫が原因になることもあります。

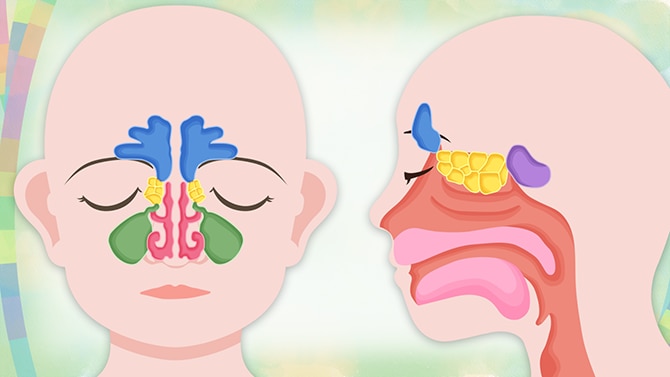

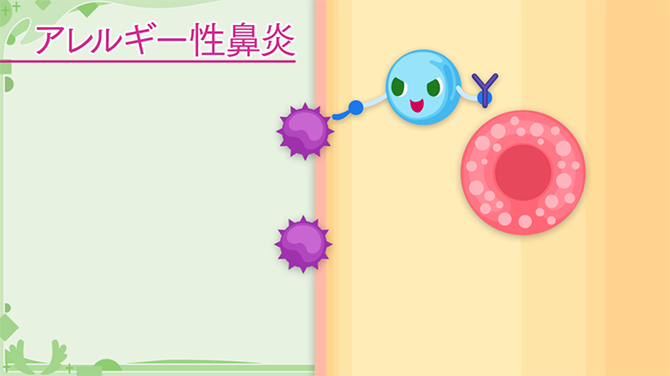

アレルギー性鼻炎が起こる仕組み

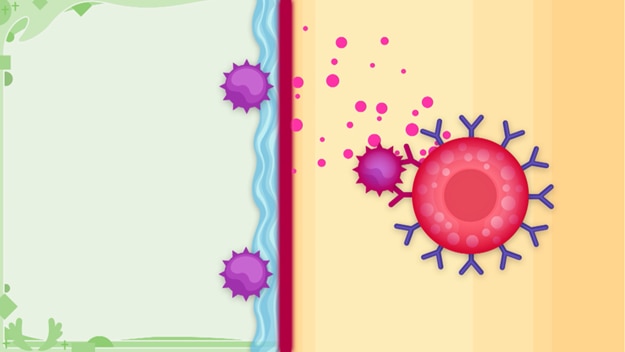

アレルギー性鼻炎の原因物質が鼻の粘膜につくと、免疫細胞が原因物質を異物と捉えます。

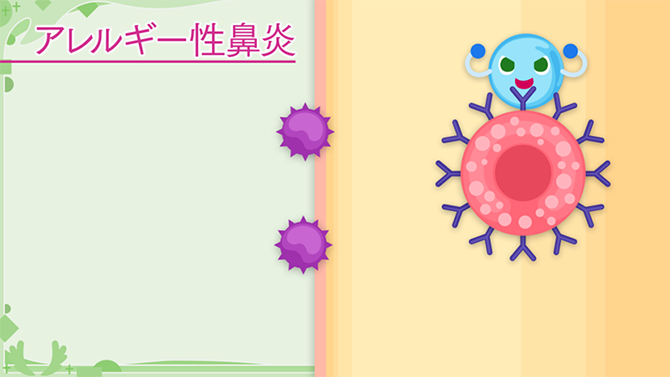

再び同じ原因物質が来たときに備えて免疫細胞が抗体を作り、鼻の粘膜にあるマスト細胞と呼ばれる細胞の表面にその抗体を付着させます。

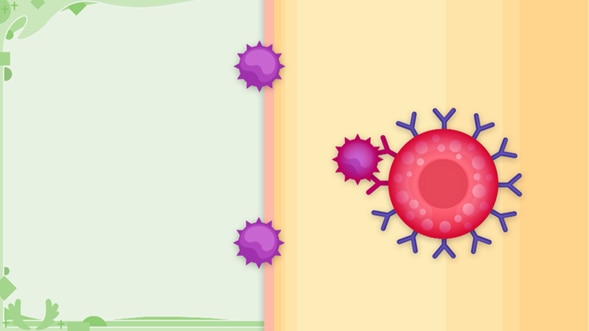

そして再び原因物質が体内に入ってくると、マスト細胞の表面の抗体と原因物質が結びつきます。

すると、マスト細胞がヒスタミンを分泌。

粘膜にある神経や血管を刺激して、鼻水や涙などで原因物質を洗い流そうとします。

これが過剰に行われる状態がアレルギー性鼻炎です。

アレルギー性鼻炎を避ける生活術

アレルギーの原因物質を鼻の中に入れないためには、マスクなどをするのが効果的ですが、そのほかにも対策はあります。

空気清浄機

空気清浄機は、浮遊しているアレルギーの原因物質を除去するのに有効です。

加湿器

乾燥した部屋には必要な場合があります。快適な部屋の湿度は40〜60%です。湿度が低すぎると 鼻・肌・目が乾燥します。しかし、60%以上と高すぎるとダニが繁殖します。部屋の状況に応じて、除湿器なども使うことが大切です。

こまめな掃除

床の掃除をするときは、掃除機の吸引部をゆっくりと動かして、1㎡あたり、20秒以上の時間をかけ、週に2回以上行うようにしましょう。

また、フローリングなどのホコリが立ちやすい場所は、いきなり掃除機をかけると、掃除機の排気でホコリが舞ってしまうので、ワイパーなどで拭き掃除をした後に、掃除機をかけましょう。

家の中で花粉がたまりやすい場所は、“服を脱ぎ着する場所”です。服を脱ぎ着することで、衣服についた花粉が落ちてたまりやすいのです。

例えば、コートを脱ぐ玄関、脱衣所、トイレなどが花粉のたまりやすい場所になります。こうした場所はよく掃除しましょう。

一方、ダニのたまりやすい場所は、布団や枕などの寝具です。

ダニは人間のフケが好物だからです。枕カバーやシーツはこまめに洗濯をすることが大切です。防ダニシーツ・カバーを利用するのもよいでしょう。

布団の掃除のポイント

実は、天日干しや、布団乾燥機だけではダニ対策は不十分です。ポイントは“ダニの死骸やフンを吸引する”ことです。ダニの死骸やフンはアレルギーの原因になるので、吸引し除去することが重要です。

ダニの死骸やフンを吸引するには、掃除機が適しています。表面・裏面と両側から行うことがポイントで、できれば週に1回は実施しましょう。特に夏から秋は、ダニが繁殖しやすい時期なので注意が必要です。

鼻のセルフケアで症状を和らげる

鼻の通りをよくする「蒸しタオル」

鼻の中をあたため血流を促し鼻の症状を抑えます。

- 40度〜50度ぐらいのお湯で蒸しタオルを作る

- 蒸しタオルを鼻の上に載せ、あたたかい蒸気を鼻からゆっくり吸う

花粉や鼻水を洗い流す「鼻うがい」

- ぬるま湯250mLに食塩約2gを溶かして食塩水を作る

- あたたかい食塩水を鼻うがい専用の容器に入れる

- 専用容器の先を片方の鼻の穴に入れ、前かがみの姿勢で「あ〜」などと声を出しながら(※)食塩水を流し込む

鼻の中を通った食塩水は反対側の鼻の穴や口から出てくる。 - 鼻の中に残った食塩水や鼻水を出すために軽く鼻をかむ

(食塩水の作り置きはしない)

※声を出しながら行うのは、肺や耳に誤って流れ込むのを防ぐためです。鼻の奥には耳とつながる耳管があります。そこに水が誤って入ると、中耳炎になる可能性があります。

また、鼻うがいを行う際は、必ず専用容器を使用して行うようにしましょう。

鼻うがい専用容器にはさまざまな種類があります。

鼻のセルフケアは花粉症以外にも有効

鼻のセルフケアは、老人性鼻炎や鼻の不調を和らげる効果も期待できます。

老人性鼻炎とは、年齢を重ねて鼻の中の粘膜が萎縮し、鼻の中の温度が下がることによって鼻水が出やすくなるタイプの鼻炎です。

ポイントは、“鼻の中を温めること”。蒸しタオルや鼻うがいは、老人性鼻炎のセルフケアになります。“足湯”でも鼻の中が温められるという報告もあります。

無理のない範囲で行うようにしましょう。