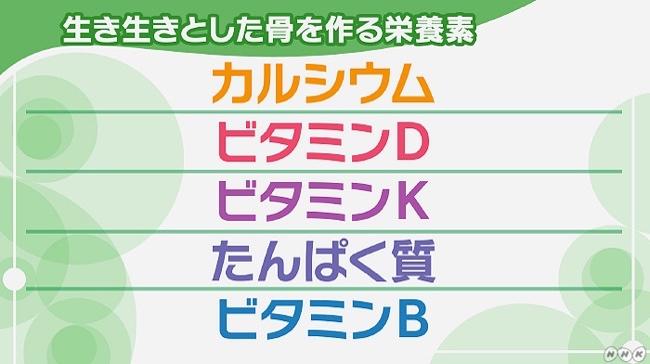

健康な骨を作る栄養素

骨粗しょう症の予防と治療では、日々の食事が大切です。健康な骨を作るのに必要な栄養素はカルシウムが知られていますが、それだけではありません。カルシウムのほか、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質、ビタミンB群なども必要です。

ビタミンD不足は骨折リスクを高める

丈夫な骨づくりには、実はビタミンDが不可欠です。ビタミンDが著しく欠乏状態にある人は、足りている人と比べて、骨折リスクが6.55倍にもなることが報告されています。

Tamaki J, et al. Osteoporos Int. 2017. PMID: 28243705

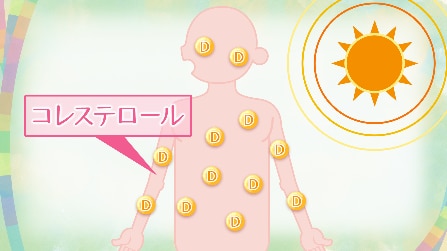

ビタミンDの不足を防ぐには、ビタミンDを多く含む食品を積極的にとるとともに、適度に日光を浴びることが大切です。皮膚の下にある皮下脂肪には、ビタミンDのもとになるコレステロールの一種が含まれています。このコレステロールに紫外線が当たると、ビタミンDが合成されます。

ビタミンDは、肝臓と腎臓で代謝されて「活性型ビタミンD」という形に変化し、カルシウムが小腸で吸収されるのを助ける、血液中のカルシウムが骨に沈着するのを助ける、骨をつくる「骨芽細胞」の働きを促して骨の形成を助けるなど、さまざまな働きをしています。ビタミンDは、骨の健康にとって不可欠な栄養素で、骨粗しょう症の予防や治療にも役立ちます。

骨を作る栄養素の摂取方法

カルシウム

カルシウムは、乳製品、大豆製品、緑黄色野菜、海藻、魚、ごまなどに多く含まれます。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(2019年版)によると、1日のカルシウム平均摂取量は、20歳以上では1日498mgです。どの年代でも、骨粗しょう症の人に必要な推奨摂取量700~800mgには達していません。

カルシウムは乳製品から効率よくとることができ、コップ1杯の牛乳(200mL)で、約200mgのカルシウムが補えます。チーズやバターなどは乳脂肪分や塩分も多く含むので、コレステロールが気になる人や高血圧の人は摂取量に気をつけてください。

ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの腸での吸収を助ける働きがあるので、カルシウムと一緒にとると効果的です。ビタミンDは、海の魚やきのこに多く含まれます。1日のビタミンD平均摂取量は、どの年代でも10㎍以下です。骨粗しょう症の人では1日に10~20㎍の摂取が推奨されているので、足りていないことになりますが、例えば、鮭なら60g程度で推奨量を摂取することができます。

またビタミンDは、日光に当たることで自分の体内で作り出すことができます。冬は1日1時間、夏は日陰で30分程度が目安です。日焼け止めは塗りすぎないようにして、手足や顔などに日光が当たるようにするとよいでしょう。ただし、日ざしの強い夏は日陰で当たる程度で十分です。紫外線の当たりすぎに注意しましょう。

ビタミンK

ビタミンKは骨を作る働きを促します。納豆、緑黄色野菜、卵などに多く含まれます。1日のビタミンK平均摂取量は、20代から50代までは200㎍未満ですが、60代以降は、250㎍以上摂取しています。骨粗しょう症の人は1日に250~300㎍の摂取が推奨されているので、60歳代、70歳代の摂取量は、推奨量に達しています。納豆1パックで250~300㎍を摂取することができます。

たんぱく質

骨の質を高めるコラーゲンの材料となるのがたんぱく質です。また、骨折を防ぐには筋肉もしっかりしている必要がありますが、たんぱく質は、筋肉を作るためにも欠かせない栄養素です。たんぱく質は、肉、魚、卵、乳製品、大豆製品に多く含まれます。

「国民健康・栄養調査」(2019年版)によると、1日のたんぱく質平均摂取量は、20歳以降では70gを越えています。厚生労働省が定める「食事摂取基準」(2020年版)では、健康な18歳以上の人を対象にした1日の推奨量は、女性50g、男性65g(65歳以上は60g)なので、推奨量に達しています。女性の推奨量である50gを摂取するには、「鶏肉150g」「卵1個」「豆腐半丁」が目安となります。

ビタミンB群

たんぱく質が分解されるときに、ビタミンB群が不足していると、有害物質がたまって骨と血管を傷めることがわかっています。ビタミンB群は、肉、魚、精製されていない穀物のほか、緑黄色野菜に多く含まれています。特に冬はビタミンB群が不足しがちなので、新鮮な野菜をとるように心がけましょう。

カルシウムとビタミンたっぷり 骨を守るレシピはこちら