筋肉とは

筋肉は体の重量全体に対し40%~50%を占める重要な器官です。

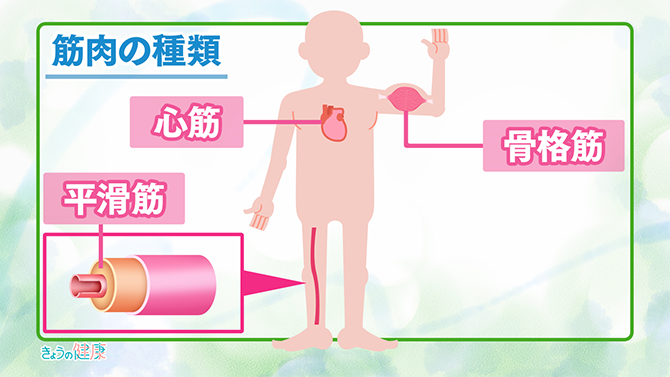

筋肉には、体を支え、動かし、エネルギーを貯蔵するという機能があります。筋肉には、骨格筋・平滑筋・心筋という3つのタイプが存在し、それぞれ役割が異なります。

骨格筋

腕や脚の筋肉、腹筋、背筋などで、体を支え、動かす役割を担っています。自分の意志で動かすことができます。

平滑筋

血管や内壁の壁にある筋肉で、血液を運んだり、胃腸を動かしたりする働きをしています。平滑筋は自律神経によって支配されており、自分の意思でコントロールできないという特徴があります。

心筋

心筋は心臓だけにある筋肉で、心臓の壁を作り、心臓を動かし続けるポンプの役割を果たしています。構造は骨格筋に似ていますが、平滑筋と同じく自分の意思でコントロールすることができません。

筋肉量と寿命の関係

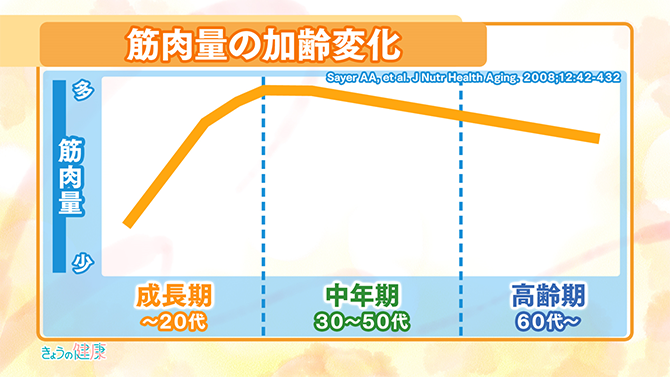

加齢による筋肉量の変化

生まれたばかりの赤ちゃんの筋肉量は少なく、立つことも歩くこともできません。成長していくにつれて筋肉の量が増え、20歳ごろまでは、筋肉の組織は太く長くなっていきます。そして、20歳ごろを過ぎると少しずつ筋肉量が減っていき、70歳代では20歳代の4割程度に減少するというのが一般的な推移といわれています。

中年期・高齢期の生活習慣によって早く減ってしまう場合も

30〜50歳代の中年期にあまり運動をしないで過ごすと、筋肉が急激に減少する可能性があります。減る量が多い場合は、病的な状態と捉えて対策を行っていくというのが現在の筋肉に対する考え方です。

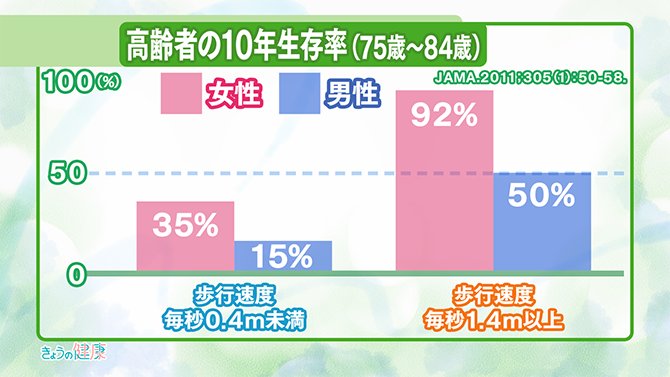

筋肉量が保てているほど寿命が長い

筋肉量が多いほど長生きできることもわかってきました。

最近、75〜84歳の高齢者の歩く速さと、10年後の生存率を調べた研究で、筋肉の量が多いほど長生きできることがわかってきました。普通以上の速さ(毎秒1.4m以上)で歩けるグループと、歩行速度が遅い(秒速0.4m未満)グループとを比べると、10年生存率に3倍程度の開きがあることがわかったのです。この結果は、歩くのが速い人、すなわち筋肉量が多い人ほど長生きできることを表しています。今、歩くのが遅い人も、運動や適切な食事などによって速く歩くことができるようになれば、生存率を伸ばすことが可能です。

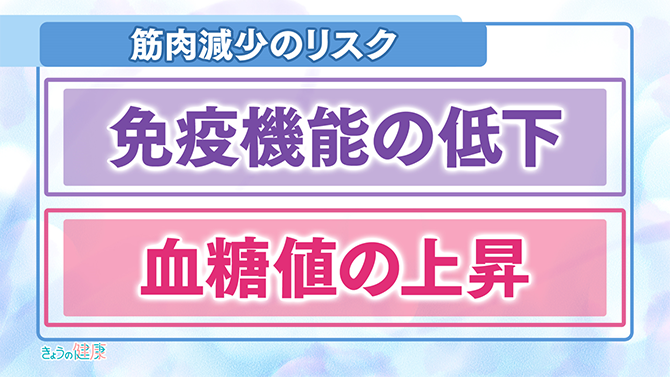

筋肉量の減少で高まるさまざまなリスク

筋肉が減ることによって運動機能の低下で転倒などの危険が高まるだけでなく、免疫力低下や血糖値の上昇などにつながり、病気にかかりやすくなります。

筋肉量減少のメカニズム

筋肉量は、筋肉を構成するたんぱく質の代謝(合成と分解)によって決まります。合成が多ければ増え、分解が多ければ減りますが、このバランスが保たれていると筋肉を維持することができます。分解が多くなってしまう場合には筋肉がだんだんと痩せ細っていくようになります。

この代謝には加齢と生活習慣が深く関わっています。例えば、栄養素を考えて食事をバランスよくとっている人や運動に取り組んでいる人は合成が行われるため、筋肉の量が維持することできます。一方で、栄養をきちんととっていなかったり、運動不足であったり、肥満・メタボの場合には分解が進んでしまい筋肉の量が減っていきます。

筋肉が減ることにより病気のリスクが高まる

加齢に伴い、筋肉量は減っていきますが、筋肉が減ると、肺炎や感染症、糖尿病などさまざまな病気のリスクも高まります。

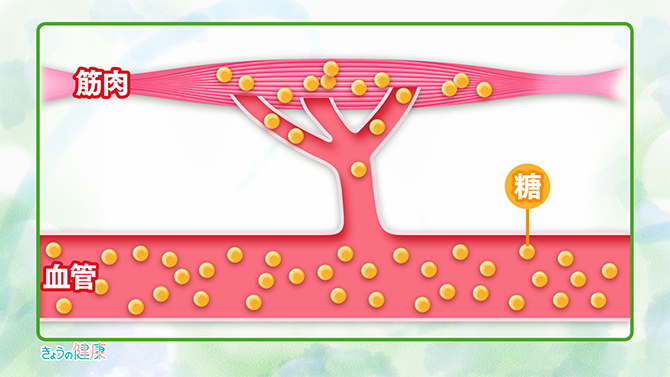

筋肉はエネルギーの貯蔵庫で、血糖値の調整を行う働きがあります。食事をとると、血液中の糖が多くなります。糖の一部は脂肪にも蓄えられますが、多くは筋肉にため込まれます。筋肉の量が減ると、糖をためておく場所が少なくなるため、糖を調節する力が低下して血糖値が変動しやすくなり、糖尿病になる可能性が高まります。

また、筋肉が減ると免疫機能が低下し、肺炎などにかかる人が多いことも報告されています。厚生労働省研究班の報告(2015年2月)では、筋肉量の少ない高齢の男性は、多い男性に比べて死亡率が約2倍になるとの調査結果がまとめられています。

筋肉を増やして長生き!高齢者に効果的な運動のコツ

筋肉増強の栄養学 筋肉を増やす2つの栄養素とは

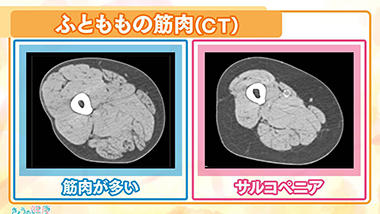

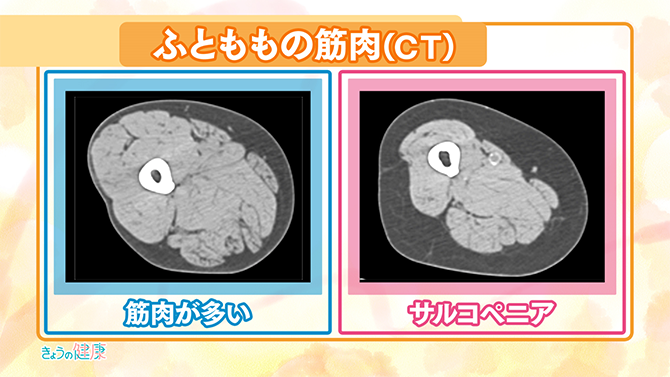

サルコペニアとは

サルコペニアとは、加齢や生活習慣の影響によって筋肉の量が減ることを意味する言葉です。サルコはギリシャ語由来で「筋肉」を表し、ペニアは「減少」を表しています。1980年代の後半にアメリカの学者が提唱し、筋肉の低下に対して注意を促しました。

こちらはふとももの筋肉のCT画像で、左右どちらも70代女性のものです。真ん中あたりにある濃い白い丸の部分は骨、その周りを囲う薄いグレーの部分が筋肉、その周りの濃いグレーの部分は皮下脂肪を示しています。

左側の写真は筋肉量が多いのに対し、右側の写真は極端に少ないことがわかります。右側の人はサルコペニアの可能性が非常に高いということがいえます。