HSP(とても繊細な人)とは?

HSP(Highly Sensitive Person)は、日本語に訳すと、「とても繊細な人」。人口の5人に1人いるといわれています。90年代後半に、アメリカの心理学者 エレイン・アーロン博士が提唱しました。

病気ではないHSP

HSPは、病名でも診断名でもありません。心理学の研究で使われている言葉で、その人が生まれ持った気質を指します。この言葉がいま若い世代を中心に注目されている背景には、現代社会が情報にあふれているためにストレスを感じ、過敏になり、生きづらさを感じる人が多くなっていることがあると考えられます。こうした日常にストレスを感じる人が、自分の気質を表すのにしっくりくる言葉なのかもしれません。

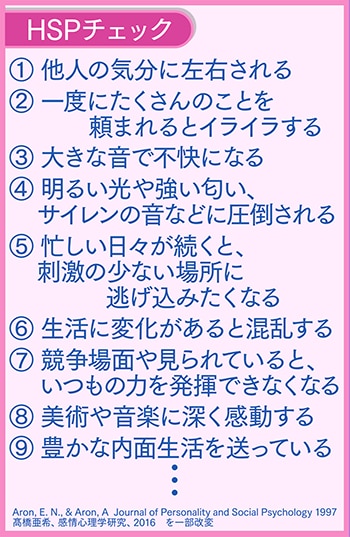

あなたもHSP? チェック

エレイン・アーロン博士のHSPチェックリストには20あまりの項目があります。

当てはまる項目の数が多いほどHSPの気質が強いとされます。

【HSP特性の例】

- 他人の気分に左右される

- 一度にたくさんのことを頼まれるとイライラする

- 大きな音で不快になる

- 明るい光や強い匂い、サイレンの音などに圧倒される

- 忙しい日々が続くと、刺激の少ない場所に逃げ込みたくなる

- 生活に変化があると混乱する

- 競争場面や見られていると、いつもの力を発揮できなくなる

- 美術や音楽に深く感動する

- 豊かな内面生活を送っている

など

Aron, E. N., & Aron, A. Journal of Personality and Social Psychology, (1997)

髙橋亜希 感情心理学研究 (2016) を一部改変

精神科医が提案!HSPお悩み解決術

HSPは病気ではないので治療法はありません。しかし、もし上記の項目に該当する人が相談に訪れた場合には、精神医学の診断名があてはまるかどうかを考えます。

例えば、一度にたくさんのことを頼まれるとイライラする(マルチタスクが苦手)、音や光・匂いに圧倒されてしまう、コミュニケーションが苦手、などの特徴などは、発達障害のひとつである「自閉スペクトラム症」の可能性があるかもしれない、と考えて話を聞いていきます。

自閉スペクトラム症の診断までには至らない、グレーゾーンの人の場合、心の健康づくりとしてセルフ認知行動療法などを実践すると、ある程度、心が楽になることが考えられますのでお勧めです。

代表的な3つの悩みの解決策を紹介します。

【対策】Mind Readingに気付こう

Mind Readiing(マインドリーディング)は、「自分は人の心を読める」と思い込んでしまう認知のゆがみのことです。

「他人の気分に左右される」というのは、本来わかるはずのない人の考えや感情をわかっていると勘違いをしてしまっていることが原因となっています。

その認知のゆがみに気付くために、家族や友達などに今何を思っているかを予想し聞いてみましょう。

(例)お茶を飲んでいる友達に、「苦いって思ってる?」などと聞いてみる。

→案外、自分の予想が外れていることに気付く!

やってみよう!家族や友達とゲーム感覚でやってみるのも楽しい!

【対策】やることリスト携帯術“ひとつずつ”の魔法

1.すぐにメモ帳やスマホに書く癖をつける

やるべき家事や仕事がたくさん出てきた時に慌てるのではなく、やることリストをすぐ書くことで、自分の状況を客観的にみることができるようになります。

2.「ひとつずつ」と声に出してみる

とても単純なことですが、声に出すことで落ち着くことができます。

頑張っている自分をいたわる気持ちで声を出してみましょう。

【対策】耳栓、サングラスなどで物理的に対処!

自閉スペクトラム症の聴覚過敏には、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓などで、工夫されている人がたくさんいます。

また、光や見るものの情報量を減らしたい場合、サングラスやだてメガネなども効果的です。自分との境にレンズがあると、刺激や情報を直接受けずにいられて、心理的にも自分と世界に一線を引くことができます。

HSPの人に対して周りの人ができること

会話でも行動でも「待つ」ことを大切にしましょう。焦らせたり怖がらせたりするのではなく、安心した場や関係を用意することを心掛けましょう。

精神科医が伝えたいこと

HSPである・ないに限らず、変化や刺激の少ない“ゆったりとした生活”の大切さを私たちも見直す必要があります。自分をいたわる時間を大切にしてください。

また、繊細な人はネガティブなことだけでなく、美術や音楽に深く感動したり、豊かな内面生活を持っているなどポジティブなことにも繊細です。自分の特性を自信に変えて、生きづらさが和らぐといいと思っています。